Kernfusionsreaktor Wendelstein 7-X geht in Betrieb

Nach neunjähriger Aufbauzeit geht im Mai der experimentelle Kernfusionsreaktor Wendelstein 7-X in Betrieb. Die Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik (IPP) in Greifswald wollen schon bald die Kraftwerkstauglichkeit demonstrieren. Bereits 2015 soll das erste heiße Wasserstoffplasma entstehen.

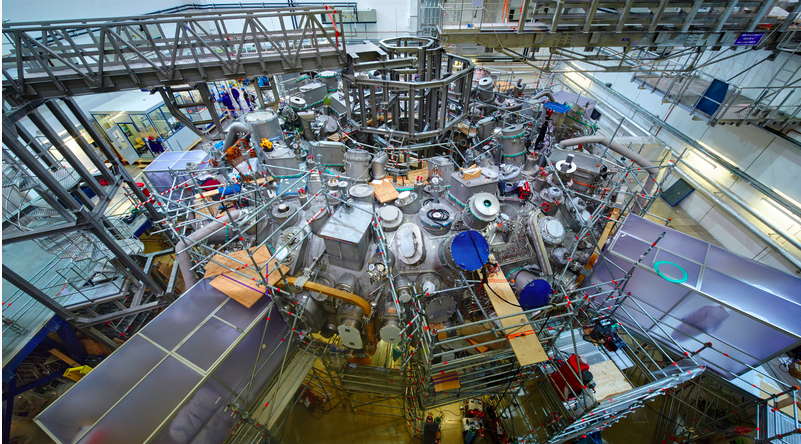

Ende 2011 war das Innenleben von Wendelstein 7-X noch sichtbar. Jetzt ist die ringförmige Anlage geschlossen. Vom Zentrum nach außen: das Plasmagefäß, eine der verwundenen Stellaratorspulen (silberfarben), eine ebene Spule (kupferfarben), die Stützstruktur (rechts) und das Außengefäß zusammen mit zahlreichen Kühlleitungen und Stromverteilern.

Foto: IPP/Wolfgang Filser

Statt der geplanten sechs Jahre hat die Montage der gewaltigen Experimentieranlage zur Erforschung der Kernfusion nun doch neun Jahre gedauert. Die Konstruktion, Fertigung und Montage des Reaktors habe man unterschätzt, erklärt Projektleiter Professor Thomas Klinger. Die komplexe Anlage habe neue Methoden verlangt, die erst während des Aufbaus entwickelt werden konnten. Nun aber steht Wendelstein 7-X, einer der weltweit größten Forschungsanlagen zur Kernfusion, und soll im Mai in Betrieb gehen. Gebaut wurde die Anlage im Max-Planck-Institut für Plasmaphysik (IPP) in Greifswald. 370 Millionen Euro haben Bund, Land und EU in das Projekt investiert.

Brennstoff schwebt berührungsfrei in der Vakuumkammer

Die Montage begann im April 2005. Ein Spezialgreifer schob die erste von 70 übermannsgroßen Magnetspulen über einen nur fingerbreiten Spalt auf ein eigenwillig geformtes Stahlgefäß. Die sechs Tonnen schwere Spule und das Gefäßstück waren die ersten Bauteile der Fusionsanlage Wendelstein 7-X, die von ihren in ganz Europa verteilten Fertigungsstätten in Greifswald ankamen. Hier, mehr als 800 Kilometer vom Stamminstitut im bayerischen Garching entfernt, hatte das IPP im Zuge des Forschungsaufbaus Ost 1994 einen zweiten Standort gegründet.

Beide Institutsteile verfolgen das Ziel, die Energieproduktion der Sonne auf der Erde nachzuahmen. Ein Fusionskraftwerk soll aus der Verschmelzung der Atomkerne Strom erzeugen. Weil das Fusionsfeuer erst bei einer Temperatur von über 100 Millionen Grad zündet, darf der Brennstoff – ein dünnes Wasserstoffplasma – nicht in Kontakt mit den kalten Wänden kommen. Von Magnetfeldern gehalten schwebt es nahezu berührungsfrei im Inneren einer Vakuumkammer. Die beiden Bauarten für den magnetischen Käfig untersucht das Institut räumlich getrennt. In Garching läuft der Tokamak ASDEX Upgrade, in Greifswald wird der Stellarator Wendelstein 7-X aufgebaut.

Blick in die Experimenthalle: Die Hauptmontage ist abgeschlossen. Bereits 2015 wollen die Wissenschaftler erstes Wasserstoffplasma erzeugen.

Quelle: IPP/Bernhard Ludewig

Noch sind die einfacher konstruierten Tokamaks führend. Das generelle Problem, wie das Plasma in der ringförmigen Struktur daran gehindert werden kann, nach allen Seiten abzudriften, wird von den beiden Anlagentypen unterschiedlich gelöst. Beim Tokamak fließt im Plasma selbst ein Strom, der die abgedrifteten Teilchen immer wieder nach innen zwingt. Beim Stellarator-Prinzip übernehmen diese Aufgabe außerhalb des Plasmas angeordnete stromdurchflossene Spulen. Dadurch sind Stellaratoren stabiler und können, im Gegensatz zum pulsweise arbeitenden Tokamak, grundsätzlich im Dauerbetrieb arbeiten.

Wendelstein 7-X ist größte Kernfusionsanlage der neuen Generation

Um diese Vorteile zu beweisen, ist Wendelstein 7-X das Schlüsselexperiment. Die Struktur seines Magnetfelds ist das Ergebnis ausgefeilter Optimierungsrechnungen der Abteilung Stellarator-Theorie und ihrer über zehnjährigen Suche nach einem besonders stabilen und wärmeisolierenden magnetischen Käfig. Wendelstein 7-X ist der größte einer neuen Generation sogenannter optimierter Stellaratoren. Und mit 30 Minuten langen Entladungen soll die Anlage ihr wesentliches Plus vorführen: den Dauerbetrieb.

Die Anlage besteht aus fünf nahezu baugleichen Modulen, die vormontiert und in der Experimentierhalle kreisförmig zusammengesetzt wurden: 70 supraleitende Spulen, aufgefädelt auf ein stählernes Plasmagefäß, sind von einer ringförmigen Hülle umschlossen. In ihrem luftleer gepumpten Innenraum werden die Magnetspulen später mit flüssigem Helium auf Supraleitungstemperatur bis nahe an den absoluten Nullpunkt abgekühlt. So verbrauchen sie kaum noch Energie.

Anfang Mai wurde die Hülle der Anlage geschlossen, die ersten Pumpen liefen an. Ein Festakt am 20. Mai soll der Auftakt für die nächste Arbeitsphase werden, die Betriebsvorbereitung. Dabei werden alle technischen Systeme getestet: das Vakuum in den Gefäßen, das Kühlsystem, die supraleitenden Spulen und das von ihnen erzeugte Magnetfeld. Professor Klinger: „Wenn alles gut funktioniert, können wir in ungefähr einem Jahr das erste Plasma erzeugen.“

Ein Beitrag von: