Sauerstoffionen ermöglichen Batterien ohne Lithium und Kobalt

Sauerstoffionenbatterien bieten neue Chancen für die Energiespeicherung – sicher, skalierbar und ohne kritische Rohstoffe.

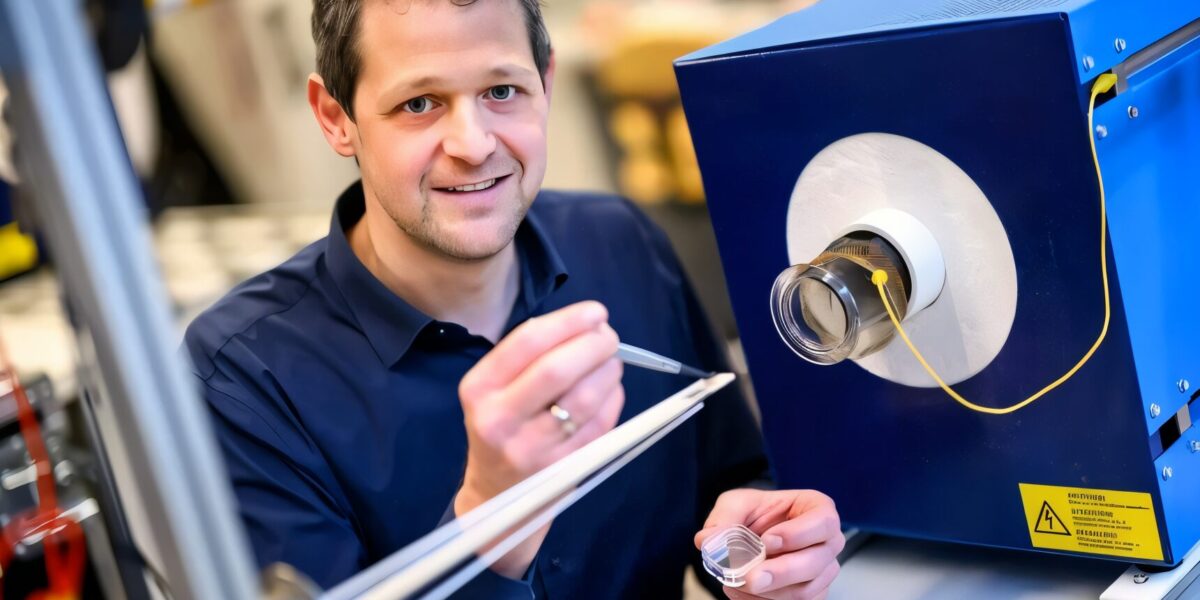

Laborleiter Alexander Opitz beim Einbau einer Sauerstoffionenbatterie-Probe in einen Hochtemperaturmessstand in den Labors des Forschungsbereichs Technische Elektrochemie der TU Wien.

Foto: TUW/Matthias Heisler

Ein interdisziplinäres Team rund um Prof. Alexander Opitz von der TU Wien forscht an einer neuartigen Batterie auf Basis von Sauerstoffionen. Diese Technologie kommt ohne Lithium oder Kobalt aus, nutzt keramische Materialien und ist besonders für stationäre Stromspeicherung geeignet. Gemeinsam mit dem Energieunternehmen VERBUND wird die Entwicklung im Rahmen eines Christian Doppler Labors vorangetrieben – mit dem Ziel, eine nachhaltige und sichere Speicherlösung für erneuerbare Energien zu schaffen.

Inhaltsverzeichnis

Strom speichern – aber wie?

Wer erneuerbare Energien nutzt, kennt das Problem: Wind- und Sonnenenergie stehen nicht konstant zur Verfügung. Oft scheint die Sonne genau dann, wenn der Strom gerade nicht gebraucht wird. Umgekehrt kann zu einem späteren Zeitpunkt die Nachfrage steigen, ohne dass ausreichend Energie vorhanden ist. Die Folge: Schwankungen im Stromnetz, Energieverluste und teure Netzstabilisierung.

Damit Strom aus erneuerbaren Quellen auch dann verfügbar ist, wenn er gebraucht wird, braucht es zuverlässige Speichersysteme. Daran arbeitet derzeit ein Forschungsteam an der Technischen Universität Wien.

Forschung am Christian Doppler Labor

Unter der Leitung von Alexander Opitz, Professor für elektrochemische Energieumwandlung, untersucht ein Team am neu gegründeten Christian Doppler Labor für Sauerstoffionenbatterien, wie keramische Materialien als Basis für neue Speicherlösungen genutzt werden können. Die Initiative wird vom Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus gefördert. Auch das Energieunternehmen VERBUND ist als Partner beteiligt.

Österreichs Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer hob bei der feierlichen Eröffnung des Labors am 22. April 2025 die Bedeutung des Projekts hervor: „Die Herausforderungen der Zukunft lassen sich nur mit neuem Wissen und frischen Ideen meistern. […] Das CD-Labor liefert mit seiner Grundlagenforschung zu sicheren und ressourcenschonenden Sauerstoffionenbatterien einen wichtigen Beitrag dazu.“

Batterie ohne Lithium und Kobalt

Ein zentrales Merkmal der Sauerstoffionenbatterie ist der Verzicht auf Lithium oder Kobalt. Beide Stoffe sind nicht nur teuer, sondern auch geopolitisch problematisch. Die neue Batterie setzt stattdessen auf keramische Materialien, die reichlich vorhanden sind und sich leichter recyceln lassen.

Ein weiterer Vorteil: Sauerstoffionenbatterien gelten als nicht brennbar und sind auch im Fall eines Defekts weniger gefährlich als herkömmliche Batterien. Das macht sie besonders interessant für stationäre Anwendungen, etwa als Großspeicher in der Energiewirtschaft oder in der Industrie.

Wie die Sauerstoffionenbatterie funktioniert

Im Gegensatz zur Lithium-Ionen-Batterie, bei der Lithium-Ionen zwischen den Elektroden hin- und herwandern, übernehmen bei der neuen Technologie Sauerstoffionen diese Rolle. Dabei werden sogenannte Leerstellen in der Keramik gezielt mit Sauerstoffionen besetzt und später wieder entleert.

Der Clou: Der Sauerstoff stammt nicht aus der Umgebungsluft, sondern bleibt im geschlossenen System. Die Ionen bewegen sich kontrolliert innerhalb der Batterie, was den Prozess effizient und verlustarm macht.

Die nötige Beweglichkeit der Sauerstoffionen entsteht allerdings erst bei Temperaturen zwischen 300 und 500 °C. Das bedeutet: Die Batterie muss dauerhaft auf Betriebstemperatur gehalten werden. Für mobile Anwendungen wie Elektroautos ist das weniger praktikabel – wohl aber für stationäre Speicherlösungen, bei denen Platz und Gewicht keine Rolle spielen.

Von der Brennstoffzelle zur Batterie

Die Idee, Keramiken für Batterien zu nutzen, entstand eher zufällig.

„Erst indem wir den Blickwinkel auf das von uns eigentlich für Brennstoff- und Elektrolysezellenanwendungen untersuchte Material geändert haben, haben wir gesehen, dass unsere Keramiken unter bestimmten Voraussetzungen eine ähnliche Kapazität wie herkömmliche Lithiumionenbatterie-Materialien aufweisen können“, erklärt Alexander Opitz.

Dieser Perspektivwechsel eröffnete neue Möglichkeiten. Die Keramik konnte nicht nur Strom leiten, sondern auch speichern – ein entscheidender Schritt für die Entwicklung der Sauerstoffionenbatterie.

Potenzial für die Energiewende

Michael Strugl, CEO von VERBUND, sieht die Zusammenarbeit mit der TU Wien als wichtigen Schritt: „Die Energietransformation ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. […] Innovationen wie die Sauerstoffionenbatterie [können] rascher marktfähig werden und so zur Lösung der Energiespeicherproblematik beitragen.“

Wird überschüssiger Strom aus Photovoltaik- oder Windanlagen nicht gespeichert, muss die Produktion oft gedrosselt werden – Energie, die später fehlt. Neue Speicherlösungen wie die Sauerstoffionenbatterie sollen helfen, solche Verluste zu vermeiden.

Nächste Schritte: Skalierung und Anwendung

Ziel des CD-Labors ist es, die Technologie aus dem Labor in die Praxis zu bringen. Die Batterie soll sich nicht nur technisch bewähren, sondern auch wirtschaftlich und ökologisch sinnvoll produzieren lassen. Neben dem Einsatz im großen Maßstab bei Energieversorgern wäre auch eine Nutzung im kleineren Rahmen – etwa als Heimspeicher – denkbar.

Noch steht die Entwicklung am Anfang. Doch das Potenzial ist da: eine Batterie, die sicher, skalierbar und ressourcenschonend ist. Eine Batterie, die dabei hilft, die Schwankungen der Energiewende abzufedern.

Ein Beitrag von: