Deutschland wird seine Emissionsziele nicht erreichen

Turnusmäßig alle zwei Jahre legt der Expertenrat für Klimafragen der Bundesregierung und dem Parlament einen Sachstandsbericht zur Entwicklung der CO2-Emissionsminderung vor. Der Gebäudebereich schneidet dabei erneut schlecht ab.

Der Anteil fossiler Energieträger ist nach wie vor zu hoch.

Foto: Genath

Die Politik muss per Gesetze, Verordnungen, Fördergelder und Appelle massive Anstrengungen unternehmen, wenn sie die im Klimaschutzgesetz verankerten Emissionsraten für 2030 und danach nicht verfehlen will: In dem 290-seitigen Sachstandsbericht des Expertenrats für Klimafragen (ERK) steht es nicht mit diesen klaren Worten, seine dem Parlament und der Regierung am 5. Februar vorgestellte Analyse der Entwicklung der Treibhausgas-Emissionen in Deutschland lässt dennoch keinen Zweifel: Sämtliche Sektoren schaffen es nicht bis zur Ziellinie.

Jahresziel trotz sinkender CO2-Emissionen verfehlt

Den Sektor Wärmeversorgung nimmt das halbamtliche „Gutachten zur Entwicklung der Treibhausgasemissionen, Trends der Jahresemissionsmengen und zur Wirksamkeit von Maßnahmen“ im Kapitel „Gebäude“ unter die Lupe. Hier vermeldet der ERK gesunkene temperaturbereinigte THG-Emissionen im Zeitraum von 2021 bis 2023. Während im Jahr 2021 in diesem Sektor 116,2 Millionen Tonnen CO2 in die Atmosphäre entwichen, berechneten die Wissenschaftler für das Jahr 2023 noch 113,3 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent. Dies entspricht für den Zweijahreszeitraum zwar einem Rückgang von drei Millionen (2,6 Prozent), dennoch hat der Gebäudesektor damit seine zulässige Jahresemissionsmenge in den Jahren 2022 und 2023 verfehlt.

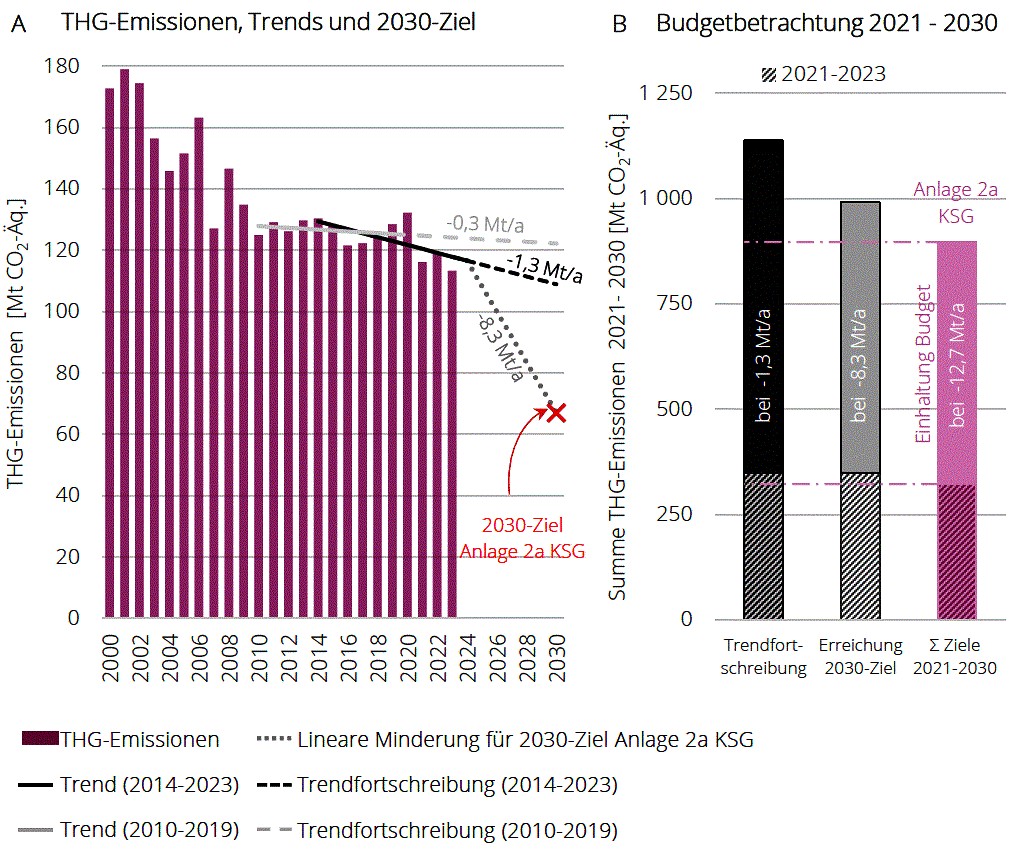

Zehnfache CO2-Minderungsrate nötig, um Schwellenwerte in 2030 zu erreichen

Vergleicht man die Trends der Schadstoffbelastung der Jahre 2010 bis 2019 und der Jahre 2014 bis 2023 mit dem 2030-Ziel, zeigt sich für den Gebäudesektor eine Beschleunigung der Reduktion. In den Jahren 2010 bis 2019 lag der Trend bei –0,3 Millionen Tonnen pro Jahr, in den Jahren 2014 bis 2023 bei –1,3 Millionen Tonnen. Beide Trendfortschreibungen würden zu höheren THG-Emissionen führen als die festgelegte Jahresemissionsmenge für das Jahr 2030.

Weitere Details sehen so aus: Das Gebäude-THG-Budget für 2021 bis 2030 beträgt 897 Millionen Tonnen. Sollten sich die Emissionen ab dem Jahr 2024 bis zum Jahr 2030 linear gemäß dem Trend der Jahre 2014 bis 2023 fortsetzen (-1,3 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr), würde daraus eine kumulierte Emissionsmenge von 1.138 Millionen Tonnen für den Zeitraum von 2021 bis 2030 resultieren (linker Balken in der obigen Grafik, Feld B). Damit würde sowohl das THG-Budget nach Klimaschutzgesetz der Jahre 2021 bis 2030 nicht eingehalten als auch die festgelegte Jahresemissionsmenge für das Jahr 2030 überschritten. Zur exakten Einhaltung des THG-Budgets im Zeitraum von 2021 bis 2030 wäre ab dem Jahr 2024 eine zehnfache, jährliche Minderungsrate, nämlich 12,7 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr, notwendig.

Jahresbilanz 2024: 43 Prozent weniger Heizsysteme verkauft

Für Änderungen im Gebäudesektor sind nach dem Gutachten die folgenden Faktoren entscheidend: die Bestandsentwicklung von Gas- und Ölheizungssystemen (Abbau fossiler Installationen, aber auch Effizienzerhöhungen durch den Tausch von fossilen Heizungssystemen), die Entwicklung des Ausbaus von Wärmepumpen sowie von Wärmenetzen und deren Anteil an der Wärmebereitstellung aus nicht-fossilen Quellen und schließlich die energetische Sanierung des Bestands sowie der Entwicklung der Wohnfläche pro Kopf.

Allerdings sind die Absatzzahlen aller Heizungssysteme in 2024 gegenüber dem Vorjahr stark eingebrochen, im Mittel über alle Heizungssysteme um 43 Prozent gegenüber dem Jahr 2023. Starke Rückgänge verzeichnen insbesondere Biomassekessel (rund –50 Prozent, Pellets von 28.000 Einheiten in 2023 auf 13.000 Einheiten), Wärmepumpen (-43 Prozent), Gaskessel (-47 Prozent). Doch lag der Absatz von Gaskesseln im Jahr 2024 mit 417.000 Stück mehr als doppelt so hoch wie der von Wärmepumpen (200.000 Stück). Bei Ölkesseln fiel der Rückgang mit zehn Prozent merklich geringer aus als bei den anderen Heizsystemen. Im Bestand ändert sich relativ wenig an der Dominanz der Öl- und Gaskessel. Von 2021 bis 2023 verringerte diese sich gerade um 0,7 Prozentpunkte jährlich. 2024 dürfte es nicht besser aussehen. Eine zügige Transformation zu Heizungssystemen, welche erneuerbare Energieträger nutzen, ist somit aktuell nicht zu verzeichnen, konstatiert der ERK.

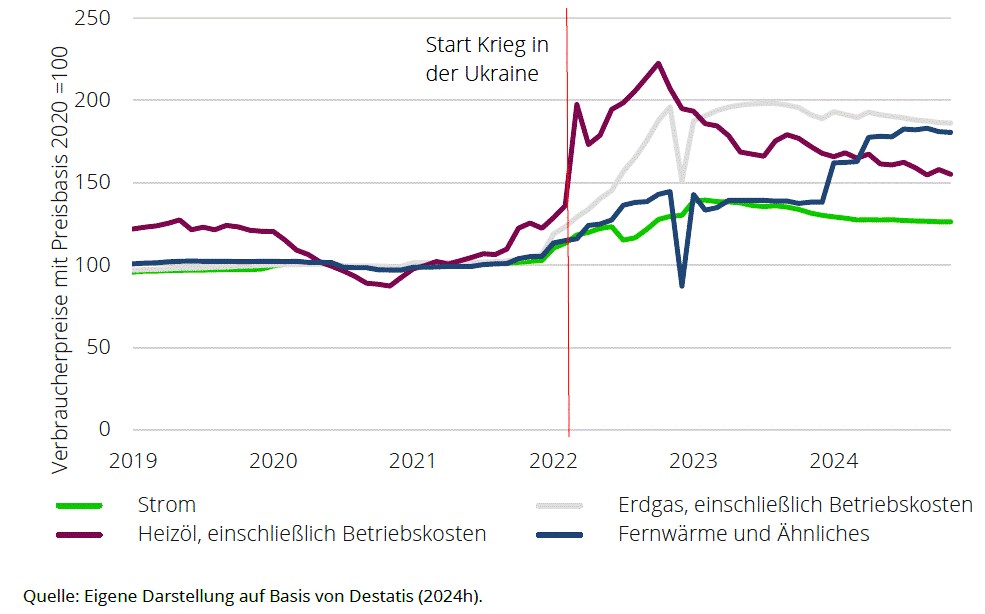

Durch den Krieg in der Ukraine und die davon ausgelöste Energiekrise sind die Verbraucherpreise für Gas und Öl ab März 2022 stark angestiegen. Beim Gasverbrauch konnte ein deutlicher Rückgang in Haushalten und Gewerbe verzeichnet werden.

Verbraucherpreise im Zeitraum von 2019 bis 2024 für Strom, Heizöl, Erdgas und Fernwärme mit der Preisbasis 2020 = 100. Grafik: ERK

Im Jahr 2022 lag der Gasverbrauch elf Prozent unter dem Durchschnittswert der Jahre 2018 bis 2021. In 2023 und 2024 fiel er gegenüber dem Jahr 2022 noch einmal leicht, wobei ein Großteil der Einsparung neben den weiterhin hohen Gaspreisen auch auf eine mildere Witterung zurückzuführen ist. Das bestätigen auch die aktuellen Zahlen der Bundesnetzagentur von Januar dieses Jahres: Witterungsbereinigt nahm von 2023 auf 2024 der Gasverbrauch wieder um 2,2 Prozent zu.

Abnehmende statt zunehmende Sanierungsrate

Sanierungsmaßnahmen können als ein wichtiger Indikator für die Effizienzverbesserung der bestehenden Wärmeversorgungssysteme verstanden werden. Hier mangelt es jedoch an Dynamik. In den vergangenen zwei Jahren verschob sich die Erneuerung von 0,88 Prozent im Jahr 2022 über 0,72 Prozent im vierten Quartal 2023 auf 0,69 Prozent im dritten Quartal 2024. Zum Vergleich: Die Bundesregierung strebt seit 2020 eine jährliche Rate von zwei Prozent an.

EWI-Studie zum Wohngebäude- und Heizungsbestand in Deutschland

Eine kürzlich veröffentlichte Studie (EWI Energiewirtschaftliches Institut der Universität Köln 2024) untersucht die Entwicklung des Wohngebäude- und Heizungsbestands in Deutschland. Der Schwerpunkt liegt auf möglichen Auswirkungen der aktuellen Gesetzgebung, insbesondere des Wärmeplanungsgesetzes (WPG) und des GEG. Das kategorisiert die Gebäude nach Größe, Alter, Zustand, Heizungstyp und Warmwasserversorgung. Das Berechnungsmodell illustriert somit den Einfluss dieser Eingangsgrößen, ohne eine Optimierung vorzunehmen, und bildet Prozesse wie Abriss, Neubau, Sanierung und Heizungstausch ab. Ausgangspunkt ist der Gebäudebestand des Jahres 2022. Im Gebäudeszenario „Historisch-Basis“ stützen sich die Annahmen zu den Entwicklungen von Neubau-, Abriss- und Sanierungsraten auf historische Daten. Demzufolge steigt zwischen 2025 und 2026 die Neubaurate leicht, während die Abrissrate mit ihr korreliert. Ab 2027 erhöhen sich beide Raten bis 2031 auf den historischen Durchschnitt von 2013 bis 2022. Die Sanierungsrate folgt der Neubaurate, sie klettert von 0,75 Prozent im Jahr 2026 auf ein Prozent im Jahr 2031. Die Wärmenetzanschlüsse verdreifachen sich bis 2045. Die jährlichen 500.000 Wärmepumpen werden erst ab dem Jahr 2031 Realität.

Die Anzahl der Gebäude nimmt laut der Studie von 19,7 Millionen (2024) auf 20,3 Millionen (2030) zu, was grundsätzlich den absoluten Nutzenergiebedarf erhöht. Gleichzeitig reduziert eine Sanierungsrate von einem Prozent ineffiziente Gebäude und somit den Nutzenergiebedarf, sodass bis 2030 die Energieeffizienzklassen H und G aus dem Bestand verschwinden.

Der Anteil von Gas- und Ölheizungen sinkt bis 2030 von 75 Prozent auf 68 Prozent, der Anteil von Wärmepumpen steigt von sechs Prozent auf 15 Prozent. Für das Jahr 2030 sieht die Studie drei Millionen installierte Wärmepumpen vor und bleibt damit deutlich hinter dem Ziel der Bundesregierung von sechs Millionen Geräten. Ab 2024 werden noch etwa eine Million neue Gasheizungen installiert, die jedoch laut Annahme wasserstofffähig sind.

In fünf Jahren noch zu 55 Prozent fossil

In Summe sinkt der Endenergiebedarf in dem beschriebenen Szenario bis 2030 um etwa zehn Prozent, getrieben durch die Effekte im Nutzenergiebedarf durch Sanierung sowie durch den Wechsel der Heizungstechnologien. In diesem Szenario wäre zwar ein deutlicher Rückgang der fossilen Energieträger zu beobachten, dennoch würden fossile Energieträger im Jahr 2030 noch 55 Prozent des gesamten Endenergiebedarfs ausmachen. Damit würde das Ziel der Bundesregierung von 65 Prozent EE-Anteil im Jahr 2030 deutlich verfehlt. Zum Erreichen des politischen Ziels müssten beispielsweise von sechs Millionen Wärmepumpen in 2030 pro Jahr etwa 720.00 Einheiten zugebaut werden.

Die Gutachter

Die Vorlage des Expertenrats entstand unter Mitarbeit des Umweltbundesamtes, des Fraunhofer ISI und des Fraunhofer ISE, des Öko-Instituts, des EWI, Agora Energiewende und des International Climate Council Network (ICCN). Der Expertenrat untersucht im Rahmen seines gesetzlichen Auftrags die Entwicklungen und Trends der Treibhausgasemissionen und bewertet die bisherigen Klimaschutzmaßnahmen hinsichtlich ihrer Wirksamkeit, Wirtschaftlichkeit und sozialen Verteilungswirkungen. Darüber hinaus gibt der Expertenrat eine Einordnung zur Ausrichtung der zukünftigen Klimaschutzpolitik Deutschlands und formuliert dabei Anforderungen an das Klimaschutzprogramm, das eine neue Bundesregierung innerhalb des ersten Jahres der Legislaturperiode vorlegen muss.

Ebenfalls interessant:

- Reallabor für Rheinisches Revier

- Bereitschaft zu energetischen Sanierungen konstant hoch

- Speicherkapazitäten 2024 um 50 % gewachsen

- Dunkelflaute verdeutlicht Bedeutung von Batteriespeichern

- Wie sicher sind Batteriespeichersysteme?

- Absatz massiv gesunken: Wärmepumpen: „Die Talsohle ist erreicht“

- Wie steht es um die Kommunale Wärmeplanung?

- Wann können Auftragnehmer Ersatzansprüche geltend machen?