Nachhaltige Holzwerkstoffe aus gespaltenem Holz: Neues Verfahren nutzt traditionelle Schindeltechnik

Forschende der Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Empa) und ETH Zürich entwickeln ein ressourcenschonendes Herstellungsverfahren für tragfähige Holzwerkstoffplatten – basierend auf gespaltenen Holzstäben und unterstützt durch künstliche Intelligenz. Ein innovativer Ansatz für die Nutzung heimischer Laubholzarten im klimafreundlichen Holzbau.

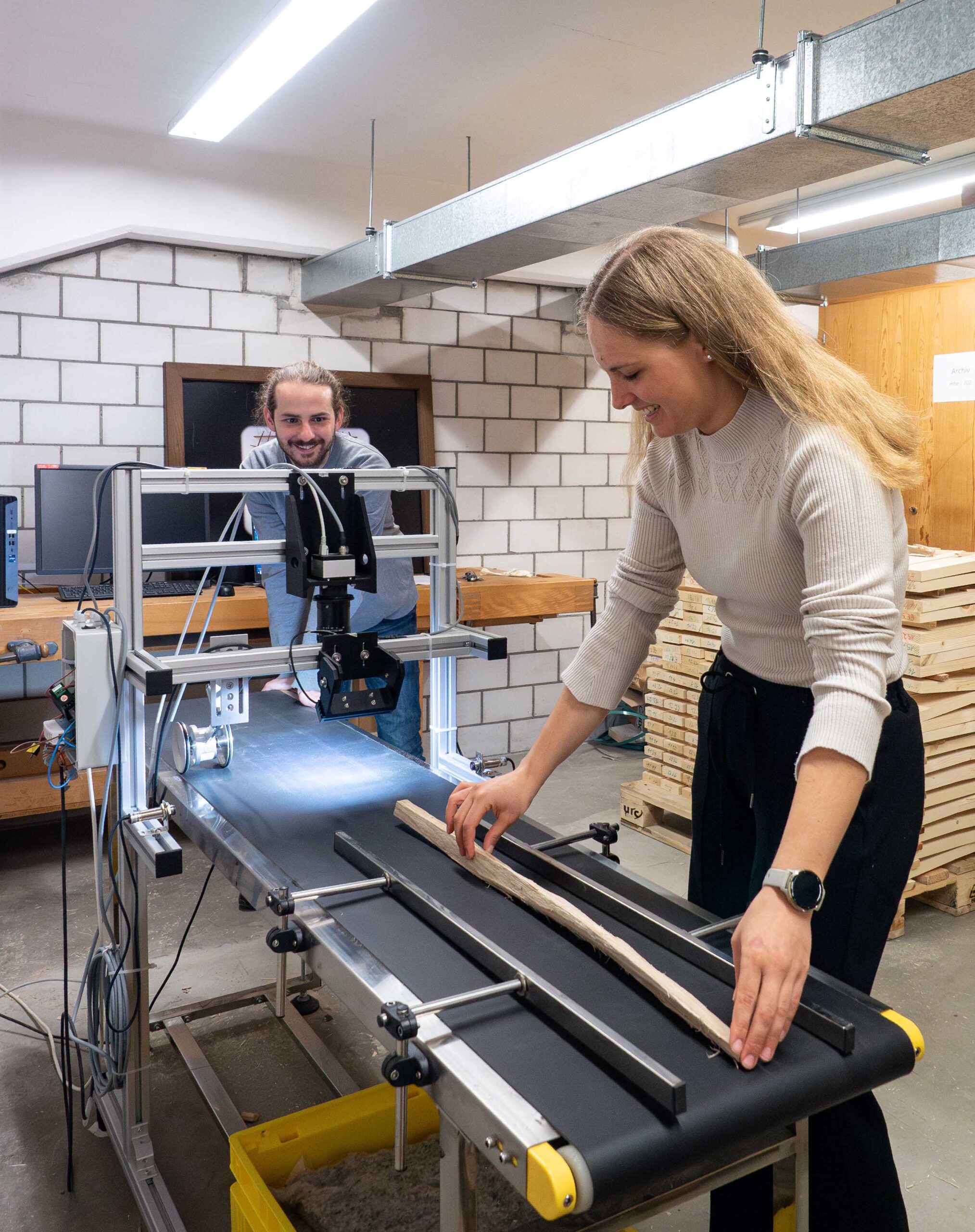

Energieeffizient und materialeffizient: Holzspaltung nach Vorbild der Schindelproduktion.

Foto: Empa

Ein neues Herstellungsverfahren für nachhaltige Holzwerkstoffe könnte die Art und Weise, wie Holz künftig im Bauwesen genutzt wird, grundlegend verändern. Forschende der Empa und der ETH Zürich entwickeln neuartige Holzwerkstoffplatten, die aus gespaltenen Holzstäben gefertigt werden – inspiriert von der traditionellen Schindelherstellung im Alpenraum. Mithilfe künstlicher Intelligenz sollen diese Platten in Zukunft auch bei tragenden Konstruktionen zum Einsatz kommen – selbst wenn sie aus Holzarten geringerer Qualität bestehen. Das Verfahren verspricht nicht nur eine höhere Ressourceneffizienz, sondern auch neue Wege zur Nutzung heimischer Laubholzarten in Zeiten des Klimawandels.

Schindelherstellung als Vorbild für neue Holzwerkstoffplatten

Die klassische Holzschindel prägt seit Jahrhunderten Dächer und Fassaden im Alpenraum – gefertigt aus gespaltenem Nadelholz mit minimalem Materialeinsatz. Diese traditionelle Technik dient nun als Grundlage für ein neu entwickeltes Holzverarbeitungsverfahren. „Angesichts der wachsenden Auswirkungen des Klimawandels auf unsere Wälder und den Bausektor bietet sich die Herstellung von Platten aus gespaltenen Stäben an. Dadurch lassen sie sich auch aus unterschiedlich hochwertigem Holz sowie aus Laubholzarten herstellen, erzeugen weniger Materialverluste und sollen in ihrer Festigkeit an Massivholzprodukte heranreichen“, sagt Ingo Burgert, Professor an der ETH Zürich und Forschungsgruppenleiter an der Empa.

Vor allem die Fichte leidet zunehmend unter längeren Trockenperioden, wodurch resistentere Laubbaumarten in Mitteleuropa an Bedeutung gewinnen. Gleichzeitig wird ein Großteil des heimischen Laubholzes bisher lediglich als Brennstoff genutzt – obwohl die Nachfrage nach Holz als klimafreundlichem Baustoff stetig wächst. Die neue Technologie zielt darauf ab, diese Diskrepanz zu überwinden und die stoffliche Nutzung der CO2-speichernden Ressource zu maximieren.

VDI-Nachhaltigkeitspreis Kunststofftechnik 2025

Spanlose Holzverarbeitung: Spaltverfahren mit hoher Materialausbeute

Das innovative Spaltverfahren basiert auf der natürlichen Faserstruktur des Holzes: Anstatt Holz zu sägen, wird es entlang der Fasern gespalten – ein Prinzip, das in der traditionellen Schindelproduktion seit jeher angewandt wird. „Die Schindelherstellung zeigt uns, wie Holz energieeffizient und materialeffizient verarbeitet werden kann“, erklärt Burgert. „Holz lässt sich parallel zur Faser mit minimalem Energieaufwand und praktisch ohne Verluste spalten.“

Während klassische Sägewerke in der Regel nur rund 60 % des Rundholzes als verwertbares Schnittholz nutzen können, erhöht das spanlose Spalten die Ausbeute deutlich. Allerdings ist dieses Verfahren bislang auf hochwertiges Nadelholz und kurze Stücke beschränkt. Um auch minderwertiges Laubholz und längere Stäbe verarbeiten zu können, entwickelten die Forschenden einen zweistufigen Spaltprozess: Zunächst entstehen flächige Elemente, die im Anschluss zu stabförmigen Bestandteilen verarbeitet werden. Im Labormaßstab wurde dafür eine modifizierte Apparatur zur Feuerholzverarbeitung eingesetzt. Ein mehrschneidiger Spaltkopf erlaubt es, bei einem Durchlauf mehrere Stäbe oder Bretter gleichzeitig herzustellen – ein wichtiger Schritt in Richtung industrieller Skalierung.

KI-basierte Holzsortierung: Präzise Selektion für hochwertige Holzwerkstoffe

Eine der größten Herausforderungen des Verfahrens liegt in der variierenden Form der gespaltenen Holzstäbe. Um dennoch eine gleichbleibende Qualität zu gewährleisten, setzen die Forschenden auf maschinelles Lernen. „Mit künstlicher Intelligenz können wir wichtige Holzeigenschaften wie Steifigkeit für jeden Stab bestimmen, unabhängig von Form, Grösse oder Holzart“, erklärt Empa-Forscher Mark Schubert.

Das kameragestützte System analysiert hochaufgelöste Bilddaten jedes einzelnen Stabs und wertet sie mithilfe eines neuronalen Netzwerks aus. Ziel ist es, eine präzise Auswahl und Positionierung der Stäbe für Platten mit definierten Materialeigenschaften zu ermöglichen. „Wenn wir in Zukunft verschiedene Holzarten unterschiedlicher Qualitäten verwenden, kommt der Holzsortierung eine besondere Rolle zu. Mit unseren maschinellen Lernalgorithmen generieren wir deshalb möglichst viele Daten über jedes einzelne Stück Holz, um es optimal für Holzwerkstoffe mit definierten Eigenschaften einzusetzen.“

Lithium-Vorkommen in Deutschland: Potenzial für Jahrzehnte gesichert

Mechanische Eigenschaften für tragende Bauteile geeignet

In einem ersten Schritt hat das Forschungsteam Demonstratorplatten hergestellt – ohne KI-gestützte Sortierung und Positionierung. Bereits diese Platten zeigen das hohe Potenzial des Verfahrens: Sie lassen sich ressourcenschonend produzieren und weisen Festigkeiten auf, die sie für tragende Anwendungen im Bauwesen qualifizieren könnten. Trotz bestehender Herausforderungen in Bezug auf Produktionsprozesse, Verklebung, Skalierbarkeit und Voraussagbarkeit der Materialeigenschaften bleibt Burgert zuversichtlich: „Unser Verfahren hat das Potenzial, eine nachhaltige Alternative für die Holznutzung in Zeiten des sich beschleunigenden Klimawandels zu bieten.“

Zentrum für Holzforschung und neue Holzwerkstoffe in Planung

Das Projekt mit dem Titel „Gespaltene Holzstäbe für neuartige Holzwerkstoffplatten im Bauwesen“ ist eingebettet in die Initiative „Mainstreaming Wood Construction“ (MainWood), die vom ETH-Rat getragen wird. Ziel ist es, den verstärkten Einsatz von Holz im Bauwesen zu fördern und Forschung, Industrie und Anwendung enger zu verzahnen.

Ein zentrales Element dieser Strategie ist das geplante „Center for Wood Materials and Structures“, das als gemeinsame Plattform der Empa und ETH Zürich fungieren soll. Es wird als Innovationszentrum fungieren und gemeinsam mit Partnern aus der Holzindustrie neue Projekte zur Weiterentwicklung nachhaltiger Holzwerkstoffe anstoßen. Durch den Fokus auf die vollständige Wertschöpfungskette – von der Rohstoffverarbeitung über die Produktentwicklung bis zur Anwendung – sollen die Potenziale von Holz als nachwachsendem, CO2-bindendem Baustoff gezielt und umfassend erschlossen werden.