Kommunikationsdefizite und ihre Folgen

Wenn etwas nicht funktioniert, fehlschlägt oder in einem Unfall endet, dann beschränkt sich die Fehlersuche in den meisten Fällen auf die direkt Betroffenen, also auf die Personengruppe, die unmittelbar mit der Führung oder Bedienung eines Produkts betraut ist. Zunächst werden Fehlbedienungen vermutet, Unterlassungshandlungen, Überforderungen oder nicht bemerkte Fehler usw. Kann die Unfallursachenermittlung kein menschliches Fehlverhalten nachweisen, Gerät die Technik ins Visier. Hin und wieder kommt es jedoch vor, dass die direkt Betroffenen alles richtig gemacht haben und die Technik nicht versagt hat, aber trotzdem ein Unfallereignis oder eine Zielabweichung auftrat. Eine Unfalluntersuchung kann dann u. U. auch in die Managementetage führen, in Verantwortungsbereiche die sich hinter geschlossenen Türen befinden und die Untersuchung einer Fehlerkette nicht unbedingt erleichtern. Im folgenden Beitrag werden einige interessante Fälle in Erinnerung gerufen.

Quelle: panthermedia/gstockstudio

Die Antarktis gehört zu den Orten auf der Erdoberfläche, die vom normalen gewerblichen Luftverkehr weitgehend ausgenommen ist. Auf der Ross-Insel existieren derzeit über 60 Forschungsstützpunkte, von denen die Scott Base, unterhalten von Neuseeland (errichtet 1957), und die McMurdo Station, betrieben von den USA (1955), zu den ältesten gehören. In der Nähe dieser beiden Stationen liegt etwas abgelegen, auf dem ewigen Schelfeis, das Williams Field, ein Flugplatz mit einer Eis-und Schneepiste, der der Versorgung der beiden Forschungsstationen aus der Luft dient. Eine umfassende zivile Nutzung ist aus klimatischen und geografischen Gründen kaum möglich, zumal es sich bei der Antarktis um ein sehr bergiges schneebedecktes Gelände handelt, das zwar einzigartig ist, aber wohl kaum, außer zu Forschungszwecken, einen Anreiz zum längeren Verweilen bieten kann. Mit Entwicklung der Luftfahrt und der Langstreckenjets mit Strahltriebwerken entstanden jedoch einige verheißungsvolle Optionen, die zumindest ein Überfliegen der schneebedeckten Landschaft ermöglichten. Eine der ersten Fluggesellschaften, die sich ab 1968 mit konkreten Absichten beschäftigte, den Südkontinent anzufliegen, war die Air New Zealand. Dabei war jedoch von vornherein klar, dass eine Zwischenlandung auf Eis, etwa auf dem Williams Field, nicht infrage kam. Wenn überhaupt, kam nur ein mehrstündiger Rundflug in Betracht. Nachdem das Thema scheinbar schon vergessen war, wurde die Idee ab 1977 wieder ausgegraben, als über die Möglichkeit von Sightseeing-Flügen nachgedacht wurde. Die dazu notwendigen Langstreckenjets mit entsprechenden Kapazitäten, z. B. die DC-10, waren inzwischen verfügbar. Unbedingt erwähnt werden muss noch, dass das Fliegen in der Südpolarregion besonders anspruchsvoll ist. Die gängigen Navigationsverfahren versagen ihren Dienst und die Kompasse arbeiten in der Nähe des Magnetpols ungenau. Die Standort- und Richtungsbestimmungen sind daher unzuverlässig.

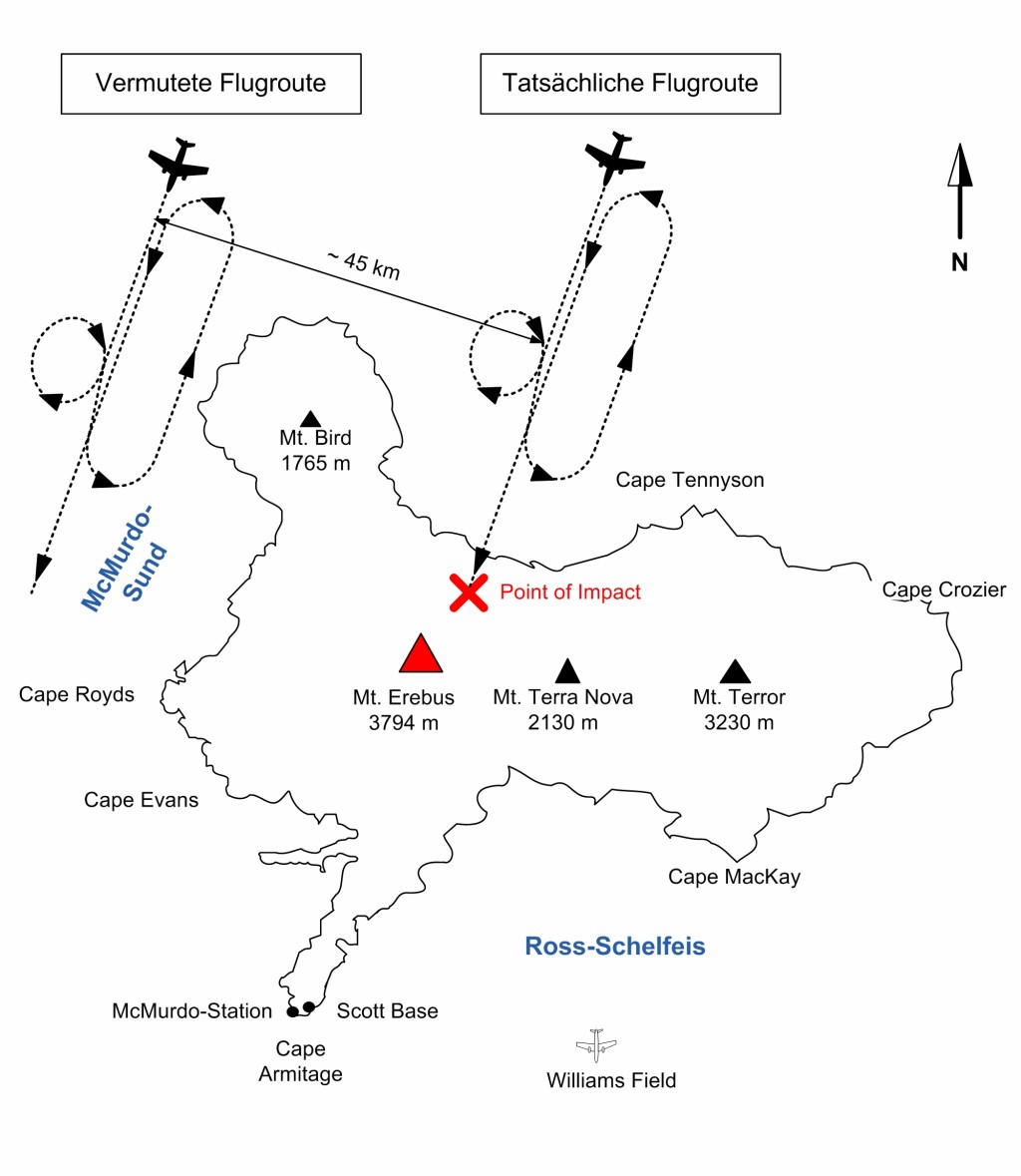

Um trotzdem richtig navigieren zu können, wurde darum das sog. Gitternetzverfahren verwendet, bei dem ein quadratisches Liniennetz über die Navigationskarte gelegt wird und dadurch die notwendigen Kursbestimmungen ermöglicht werden. Eine besondere Herausforderung stellen jedoch die optischen Täuschungen dar, das Verschmelzen des Horizonts mit der Umgebung. Da auch geplant war, die Sightseeing-Flüge partiell unter Sichtflugbedingungen durchzuführen, also die Wolkenuntergrenze zu durchbrechen, um den Fluggästen ein optimales Erlebnis bieten zu können, war dies für die Navigation und Flugplanung sehr anspruchsvoll. Trotz aller Schwierigkeiten fanden in den Jahren 1977 und 1978 erste Rundflüge statt, mit einem überragenden Echo aller Beteiligten. Die Sightseeing-Tour per Luft über den Südpol avancierte zu einem Non-Plus-Ultra für Globetrotter aus allen Ländern. Dann überschlugen sich die Ereignisse. Im August 1978 wurden von der Fluggesellschaft neue Bordcomputer installiert [1], die mit den Daten der sich inzwischen etablierten Streckenführung programmiert wurden. Dabei hatte sich jedoch ein Fehler eingeschlichen. Anstelle der Anflugkoordinaten des Williams Field, also eines wichtigen Bezugspunktes 77° 53.0´Süd; 166° 48.0´Ost, wurde 77° 53.0´Süd; 164° 48.0´Ost einprogrammiert. Ein Wimpernschlag der Unaufmerksamkeit und eine fehlende Nachkontrolle verursachte eine Kursabweichung von ca. 45 km nach rechts (Bild 1).

Um es abzukürzen: Die Veränderung der Flugroute war aus den Karten, die die Crew vor dem Abflug erhielt, nicht ersichtlich, auch eine verbale mündliche Information blieb aus.

Der Cockpitbesatzung fiel zwar auf, dass die bekannte Landmarke, der Mt. Erebus, querab, trotz guter Sicht, nicht zu erkennen war, ahnte jedoch nicht, dass sie direkt darauf zuflogen. Aufgrund des Whiteout-Phänomens kam die Kollision völlig überraschend, ohne eine Chance, durch Hochziehen den Anprall zu vermeiden. Die anschließende Suche nach den Schuldigen nahm mehrere Jahre in Anspruch, gestaltete sich äußerst kompliziert und endete im Jahr 1981 mit dem Freispruch der Flugzeugbesatzung. Der Fluggesellschaft konnte nachgewiesen werden, dass sie notwendige Informationen nicht weiterleitete und somit am Tod von 257 Menschen die Verantwortung trug. Die Sightseeing-Flüge wurden nach diesem Unfall völlig eingestellt [2]. Der geschilderte Fall ist äußerst kompliziert und wurde hier nur grob skizziert. Festzuhalten bleibt, dass selbst unscheinbare Abweichungen, die zudem nicht mit dem betreffenden Personenkreis kommuniziert wurden, zu katastrophalen Auswirkungen führen können. Zwei weitere Fälle, bei denen das Whiteout-Phänomen eine Rolle spielte, ereigneten sich am 2. März 2008, nahe der deutschen Antarktis-Station „Neumayer II“ [3] und am 21. März 2013 direkt vor dem Berliner Olympiastadion [4]. Im ersten Fall touchierte ein Bordhubschrauber des Forschungsschiffs Polarstern den Boden infolge des Verlusts der Lageorientierung und im zweiten Fall kollidierten zwei Hubschrauber infolge von Schneeaufwirbelungen, der einen Referenzverlust zur Landeortbestimmung zur Folge hatte.

Glück im Unglück: Der Air-Canada-Flug 143

Es liegt in der Natur der Sache, dass in der Luftfahrt Fehlhandlungen, Materialversagen, oder auch nur geringfügige Abweichungen mit den schlimmsten Konsequenzen bestraft werden. Aus diesem Grund obliegt die Gruppe der Berufspiloten strengen Ausbildungs- und Überwachungsregeln, werden Flugzeuge in vorgeschriebenen Intervallen aufwendig gewartet, kurzum, es wird alles getan, damit es zu keinen Fehlern kommen kann. Aber überall hat der Mensch notwendigerweise seine Hände im Spiel und macht Fehler, auch unbewusst. Triebwerksausfälle bei einem Verkehrsflugzeug stellen in der Regel kein Problem dar. Moderne Flugzeuge sind so ausgelegt, dass sie auch mit einem intakten Triebwerk mühelos betrieben werden können. Wenn bei einem zweistrahligen Flugzeug jedoch fast zur selben Zeit beide Triebwerke ausfallen, dann ist guter Rat teuer. In derartigen Fällen bedeutet Höhe Sicherheit, man hat ein bisschen Zeit zum Nachdenken.

Im September 1982 wurde ein neues Großraumflugzeug mit zwei Triebwerken in Dienst gestellt, die Boeing 767. Dieser Typ zeichnete sich u. a. dadurch aus, dass er mit einem sog. Zweimanncockpit geflogen wurde. Der ehemals dritte Offizier, dem alle technischen Dinge oblagen, z. B. die Berechnung der erforderlichen Treibstoffmenge für bevorstehende Flugaufgaben, wurde eingespart. Seine Aufgaben wurden entweder durch neue Bordcomputer oder die verbleibenden zwei Piloten übernommen (Stichwort Kostenreduktion durch Personalkosteneinsparung).

Für die „verbliebenen“ Piloten war dies zunächst eine ungewohnte Neuerung, weil sich ihr Aufgabenbereich erweiterte. Eine weitere Veränderung bestand darin, dass die Boeing 767 das erste Flugzeug der Air-Canada-Flotte war, bei dem das metrische System bei der Berechnung der notwendigen Kraftstoffmengen, also Liter/Kilogramm, verwendet wurde. Die Piloten des Air-Canada-Fluges 143 von Edmonton nach Montreal am 23. Juli 1983 ahnten davon jedoch nichts, niemand hatte ihnen den neuen Berechnungsmodus bekannt gegeben. Bei allen anderen Jets der Flotte wurde noch in Pfund/Liter gerechnet. Die Maschine, von Edmonton kommend, landete in Montreal und wurde von einer neuen Mannschaft übernommen. Bei der Vorflugkontrolle wurde festgestellt, dass alle Tankanzeigen nicht funktionierten, d. h. die drei Computerbildschirme zur Füllstandskontrolle der beiden Flügeltanks und des Rumpftanks blieben dunkel. Normalerweise hätte die Maschine mit diesem Fehler gar nicht abheben dürfen. Der Kommandant bemaß diesem „Makel“ jedoch keinerlei Bedeutung zu. Er vertrat die Auffassung, dass, wenn genug Flugbenzin an Bord wäre, die Tankanzeige durchaus mal entbehrlich sein könnte. Es ist für das weitere Verständnis vielleicht wichtig zu erwähnen, dass es bezüglich der Mengenangaben im Luftverkehr eine nicht zu vergessene Besonderheit gibt. Als privater Pkw-Benutzer ist man es gewohnt, das Benzin in Litern nachzutanken. Das spezifische Gewicht interessiert dabei nicht. Ein Flugzeug hat jedoch eine begrenzte Zuladungsmenge, auch für Treibstoff, und dieser muss daher in einer Gewichtseinheit ermittelt werden, also in Pounds oder Liter. So kam es, dass sich Folgendes zutrug: Da die automatische Kraftstoffanzeige ausgefallen war, wurde das noch in den Tanks befindliche Kerosin über einen Messstab ermittelt. Diese Messung (wie beim Ölstand im Pkw) zeigte also eine Flüssigkeitsmarkierung. In Verbindung mit einer Korrekturtabelle (Temperatur und Luftdruck) wurden durch das Bodenpersonal insgesamt 7 682 l Restinhalt festgestellt. Laut Handbuch zur Ermittlung der notwendigen Kraftstoffmenge waren für den Rückflug 22 300 kg Kerosin notwendig. Also musste die Einheit Kilogramm in Liter umgerechnet werden. Als Umrechnungsfaktor war allen Beteiligten aus früheren Tagen aber nur der Faktor 1,77 (pounds/Liter) bekannt. Die Rechnung sah also folgendermaßen aus: 7 682 l x 1,77 = 13 597 kg. Wäre die Umstellung der Einheit „Pfund“ auf das metrische System bekannt gewesen, hätten spätestens hier die Alarmglocken läuten müssen. So war es aber nicht, also ging es weiter: Sind 22 300 kg notwendig und 13 597 kg schon in den Tanks vorhanden, müssen noch 22 300 – 13 597 = 8 703 kg nachgetankt werden. Da auch Flugfeldtankwagen den Kraftstoff in Litern abgeben, sind dies also 4 917 l. Also wurden 5000 l Kerosin nachgetankt.

Die Berechnung in metrischen Einheiten hätte jedoch folgendermaßen aussehen müssen: 7 682 l x 0,803 kg/l = 6168,6 kg. Diese waren in den Tanks noch enthalten. Bei 22 300 kg benötigtem Treibstoff mussten also noch 22 300 – 6 169 = 16 131 kg „nachgefüllt“ werden, also 16 131 kg: 0,803 l/kg = 20 088 l. Es wurden aber nur ca. 5 000 l nachgetankt.

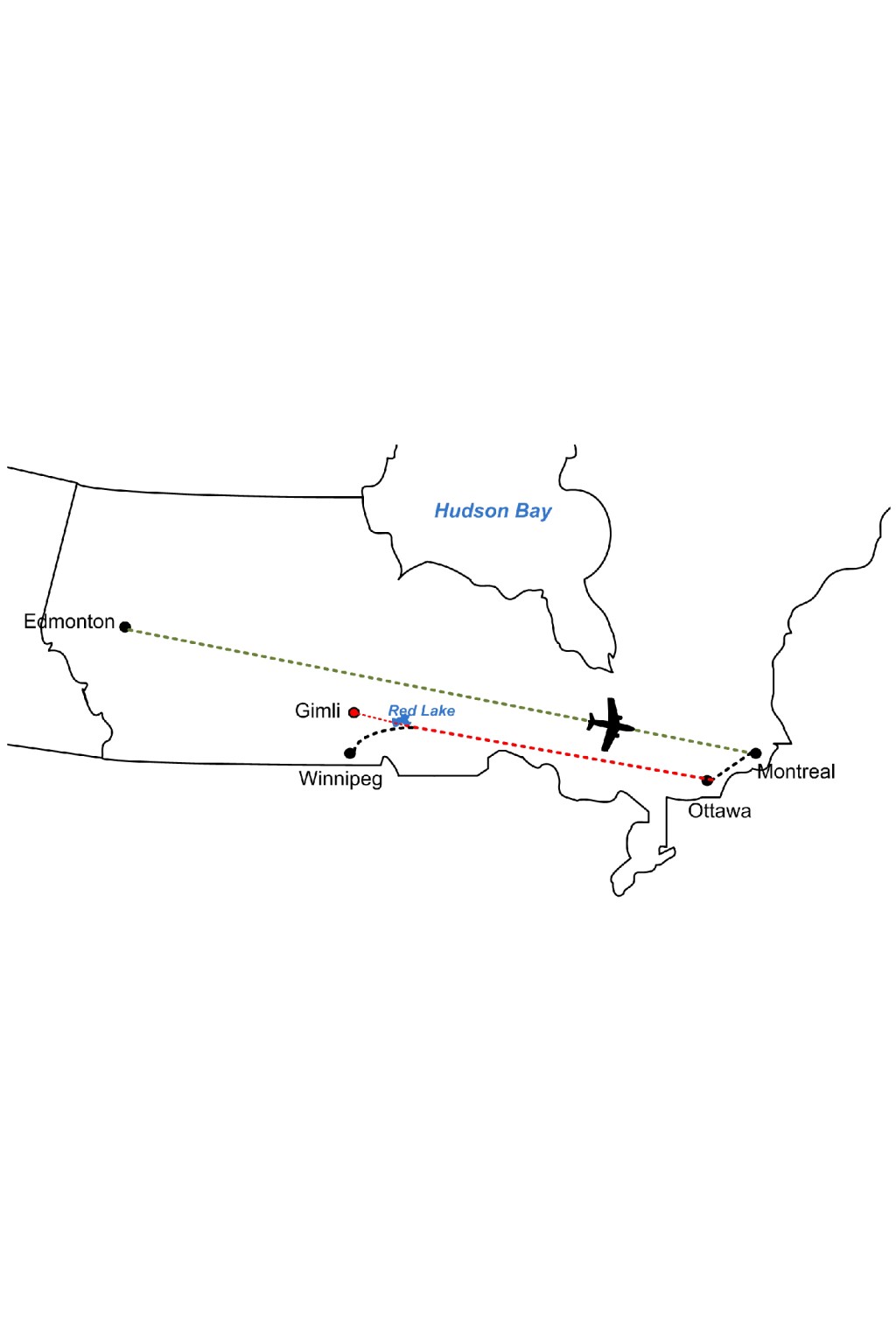

Damit nahm das „Unheil“ seinen Lauf. An Bord waren 61 Passagiere und acht Mann Besatzung. Der Rückflug nach Edmonton sollte mit einer Zwischenlandung in Ottawa erfolgen. Aus Quellen [5; 6] geht hervor, dass sich der verantwortliche Pilot nicht sehr wohl fühlte bei dem Gedanken, dass die Treibstoffanzeige nicht funktionierte. Aber die Berechnungen, die x-mal wiederholt und „überprüft“ wurden, ergaben, dass eigentlich alles „im grünen Bereich“ lag.

Als sich Flug 143 in 12 500 m Höhe über dem Bereich des Red Lake befand, ertönten die ersten Warnsignale (Bild 2).

Zuerst fiel das linke Triebwerk aus, kurze Zeit später das rechte. Eine Notlandung im 75 Meilen entfernten Winnipeg war aufgrund der Sinkrate im motorlosen Flug nicht möglich. Also entschied sich der Pilot, der zum Glück mit den Techniken des Segelflugs vertraut war, zu einer Landung auf dem ehemaligen Militärflugplatz Gimli. Die spektakuläre Landung verlief glimpflich. Das Bugrad knickte zwar weg und infolge des starken Abbremsens platzten zwei Reifen, aber das waren gegenüber einem Totalverlust nur Kleinigkeiten. Alle Passagiere und Besatzungsmitglieder kamen mit dem sprichwörtlichen blauen Auge davon. Die Untersuchungskommission lobte die hohe Professionalität der Besatzung, die ungewollt den Beweis erbrachte, dass auch ein Großraumflugzeug über ausreichende Segelflugeigenschaften verfügt. Aus diesem Grund ging diese Begebenheit auch als „Gimli-Gleiter“ in die Geschichte ein. Ein wichtiges Detail ist noch erwähnenswert. Die Beobachtungs- und Steuerungsmechanismen eines modernen Passagierflugzeugs werden weitgehend von Computern übernommen. Bei einer notwendigen Handsteuerung infolge eines Triebwerksausfalls, kann durch die ausklappbare Notfallturbine nur eine begrenzte Menge an elektrischer Energie bereitgestellt werden. Dies erschwert die Bedienung der notwendigen Steuerelemente enorm. Glück im Unglück war, dass der Pilot mit Segelflugtechniken vertraut war, sonst hätte auch dieses Ereignis als Katastrophe in den Statistiken Eingang gefunden.

In den bekannten Veröffentlichungen zu diesem Ereignis wird leider nicht erwähnt, wer letztendlich die Konsequenzen dieses offensichtlichen Kommunikationsdefizits zu tragen hatte. Festzuhalten bleibt deshalb auch in diesem Fall, dass alle Beteiligten unbedingt in eine Informationskette einzubinden sind. Dies dürfte einem Führungsmanagement eines großen Unternehmens nicht schwerfallen.

Zwischenbilanz

In der Luftfahrt führen kleinste Fehler oftmals zu Katastrophen, über die aufgrund ihres Ausmaßes in vielen Fällen, auch über Ländergrenzen hinaus, ausführlich berichtet wird. Die Unfalluntersuchungen werden daher in mehrere Sprachen übersetzt, da meistens mehrere Nationalitäten beteiligt sind. Unfallberichte, die über Ereignisse auf der „sicheren Erdoberfläche“ berichten und bei denen keine Menschenleben zu beklagen sind, werden im Gegensatz dazu nicht unbedingt „an die große Glocke gehängt.“ Es existieren zwar Untersuchungsberichte, die anonymisiert publiziert und verteilt werden, aus denen aber kaum etwas herauszulesen ist und daher nur bedingt als Erkenntnisquelle zur Unfallvorsorge verwendbar sind. Aber gerade die vielen kleinen, vermeintlich unbedeutenden Fehler, können eine verhängnisvolle Ereigniskette in Gang setzen. Deshalb ist Kommunikation wichtig, sowohl national als auch international. Es klingt alles so einfach, scheint aber dennoch höchst problematisch zu sein.

Ein Leben ohne Luftverkehr ist für entwickelte Industriegesellschaften undenkbar. Dies bedeutet aber auch, dass es erdballumspannende Standards geben muss, nach denen überall die gleichen (hohen) Anforderungen gewährleistet werden müssen, um den Luftverkehr reibungslos abwickeln zu können. Ein Passagierflugzeug, also ein teures Technikprodukt, muss von jedem Nutzer, d. h. jedem Käufer, nach den gleichen Anwendungsregeln betrieben werden können. Im Automobilbau sind Spezifikationen hinsichtlich des Links- und Rechtsverkehrs etabliert. Es kommt jedoch vor, dass die ergonomischen Gestaltungsvorstellungen eines Konstruktionsbüros praktische Belange nicht immer derart umsetzen, dass Fehlbedienungen, Missverständnisse oder Fehlinterpretationen sicher ausgeschlossen sind. Vielen genügt ein optisches Warnsignal, um die richtigen Handlungen daraus abzuleiten. Manchmal, wenn dieses z. B. übersehen werden kann (Abdeckung durch Gegenstände, Sichtwinkel usw.), wäre eine weitere akustische Warnung hilfreich. Auch dazu gibt es eindrucksvolle Beispiele.

Gelb, grün, offen oder geschlossen?

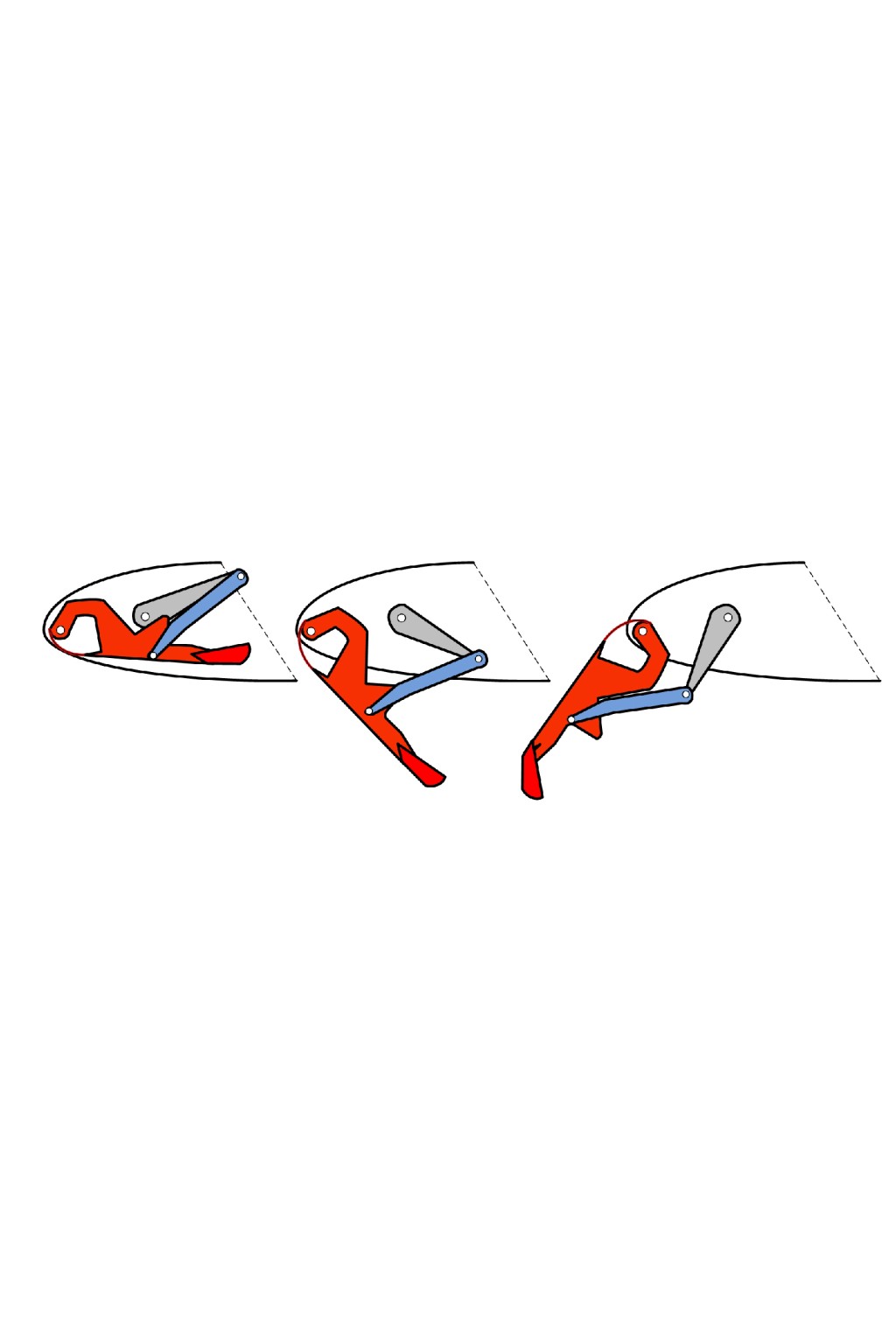

Am 20. November 1974 ist eine Lufthansa-Maschine Boing 747 unter der Flugnummer 540 als Linienflug von Frankfurt/Main nach Südafrika unterwegs. An Bord sind 157 Passagiere und 17 Besatzungsmitglieder. Die Zwischenlandung in Nairobi (Kenia) verläuft problemlos. Der Start Richtung Johannesburg endet jedoch in einer Katastrophe. Das Flugzeug kann keine Höhe gewinnen und stürzt hinter der Startbahn ab. Es gibt zahlreiche Todesopfer. Die Schuldfrage scheint schnell geklärt zu sein. Die Unfalluntersucher sind der festen Überzeugung, dass die Crew die Vorflügelklappen, die sog. Krügerklappen, nicht ausgefahren hat. Zur Erläuterung: Die Tragflächenprofile der Flugzeuge sind nicht für jeden Geschwindigkeitsbereich gleichermaßen geeignet. Um den notwendigen Auftrieb beim Startvorgang zu gewährleisten, werden darum u. a. Klappensysteme aus den Flügelvorderkanten ausgefahren, die die Flügelfläche vergrößern und das vorzeitige Ablösen der Luftströmung verhindern (Bild 3).

Nach dem Start werden diese Klappen wieder eingefahren.

Zunächst wurde dem Flugzeugingenieur die alleinige Schuld zugewiesen. Dieser hätte vergessen, die entsprechenden Zapfluftventile zu öffnen, die zur Betätigung der Klappen unerlässlich sind. Das Gericht hegte jedoch Zweifel, ob die aus den Wrackteilen geborgenen Schalter jeweils ihre letzte Stellung korrekt anzeigten [7]. Das Gericht hielt es ferner für durchaus möglich, dass die Schalter korrekt bedient wurden, die entsprechenden grünen Signallampen aufleuchteten (die das Ausfahren der Klappen bestätigen sollten), dessen ungeachtet aber trotzdem keine Klappen ausgefahren sind. Unterstützt wurde diese Vermutung durch den Flugkapitän, der ohne Umschweife immer wieder aussagte, dass das grüne Licht aufleuchtete. Weitere Recherchen ergaben, dass es laut einer Ausfallanalyse des Flugzeugherstellers Boeing durchaus für möglich gehalten wurde, dass die grünen Signallampen aufleuchten, obwohl keine Klappenbetätigung erfolgte. Es wurde weiterhin bekannt, dass es zwischen den Jahren 1972 bis 1974 insgesamt zu neun Unregelmäßigkeiten bzw. Fehlfunktionen der Nasenklappen-Mechanismen beim Typ 747 gekommen ist. Die Besatzung einer britischen 747 (damals noch BOAC) startete z. B. im Jahr 1972 in London mit nur halb ausgefahrenen Klappen.

Da die damit gewonnene Auftriebsfläche scheinbar ausreichend war, verlief der Start problemlos. Dieser Vorfall wurde umgehend dem Flugzeughersteller Boeing, als auch der FAA (Federal Aviation Administration), der Bundesluftfahrtbehörde der USA, gemeldet. Die Folge war, dass fortan in sämtlichen britischen Jumbos, bei einer falschen Klappenstellung, auch ein akustisches Signal ertönte [8]. Da die Fa. Boeing dies als einen Einzelfall bewertete, wurden keine Veränderungen während der laufenden Serienfertigung vorgenommen. Alle Betreiber des Typs 747 wurden zwar darauf hingewiesen, dass die Überprüfung der Flügelklappen enorm wichtig ist, der Vorfall bei der BOAC und die daraus abgeleiteten Konsequenzen wurden jedoch nicht erwähnt [2]. So trugen letztlich auch Unzulänglichkeiten beim internationalen Austausch von Zwischenfällen zu diesem Absturz bei. Nach jahrelangem Gerichtsstreit wurde die Mannschaft des verunglückten Luft- hansa-Jumbos von jeglicher Schuld freigesprochen.

Dieses Beispiel verdeutlicht sehr gut, dass der sichere Betrieb von Hochtechnologien unbedingt durch einen internationalen Erfahrungsaustausch begleitet sein muss, dass egoistische Denkweisen und Unterlassungshandlungen, die vielleicht auch noch durch wettbewerbsbedingte Sichtweisen begünstigt werden, nicht akzeptiert werden können.

Zeitersparnis vs. Sicherheit

Das vorangegangene Beispiel zeigt, dass ein Fehler oder eine Unzulänglichkeit nicht immer sofort zu einem Unfall führen muss. Haben sich innerhalb eines Betriebsablaufs gewisse Routinen etabliert, vielleicht sogar unter Vernachlässigung bestehender Sicherheitsanweisungen, kann dies mitunter jahrelang gut gehen, bis zum Tag X. Dieser Tag X war für die Ro-Ro-Fähre „Herald of Free Enterprise“ der 6. März 1987. Beim Auslaufen aus dem Fährhafen von Zeebrügge nahm das Schiff infolge der offenen Bugklappen zu viel Wasser über und kenterte. Eigentlich war es nicht erlaubt, mit offenen Toren abzulegen [9], die gängige Praxis war aber die, so schnell wie möglich den Hafen zu verlassen, um Zeit zu sparen.

Ro-Ro-Fähren sind aufgrund ihrer Konstruktion in mehrfacher Hinsicht problematisch. Zum schnellen Be- und Entladen mit rollenden Transportmitteln (Lkw, Eisenbahnwaggons) sind Bug-und Heckklappen notwendig. Diese müssen unter Seebedingungen absolut dicht schließen. Dies oder die durchgängigen Decks machen es unmöglich, eine wasserdichte Unterteilung (Schotte) vorzunehmen. Bei einem größeren Wassereinbruch muss immer damit gerechnet werden, dass der Restauftrieb unzureichend ist, sodass ein schnelles Sinken die Folge sein kann. Da eine nicht unbedeutende Anzahl von Personen mitgeführt werden muss, sind hohe Aufbauten notwendig, um diese unterzubringen und zu versorgen. Dies bedeutet eine hohe Schwerpunktlage bzw. eine große Windangriffsfläche. Um es kurz zu machen: Ro-Ro-Fähren sind eigentlich nur „Schönwetterschiffe“ für den küstennahen Bereich.

Die Sicherheitsreserven sind konstruktionsbedingt geringer als bei seegängigen Passagier- und Handelsschiffen, ihre Fehlertoleranz ist äußerst gering. Schon aus diesen Gründen, der konstruktionsbedingten Besonderheiten und der Anwesenheit vieler Passagiere, müsste es also alternativlos sein, bestehende Sicherheitsbestimmungen peinlichst einzuhalten und ggf. jede sicherheitsrelevante Verbesserung umgehend zu prüfen und umzusetzen.

Die „Herald of Free Enterprise“ (Indienststellung 1980) war für den Fährverkehr zwischen Dover und Calais konzipiert worden, d. h. den in diesen Fährhäfen vorhandenen Höhen der Hafenanlagen angepasst. Die etablierte Verfahrensweise, d. h. das Öffnen und Schließen der Bug- und Heckklappen während der An- und Ablegemanöver, d. h. bei geringer Fahrt, hatte sich, obwohl vorschriftswidrig, bewährt, sparte Zeit und Geld.

Seitens der Besatzungen kamen aber langsam Zweifel an der Vorgehensweise auf, da es nicht möglich war, den Öffnungsgrad der Klappen von der Brücke aus zu erkennen. Im Juni 1985 hatte die Besorgnis eines Kapitäns ein solches Maß erreicht, dass er einen Brief an die Reederei verfasste, in dem er die Installation von Kontrolllampen auf der Brücke empfahl [10]. Der Anlass zu diesem Schritt wurde auch durch ein Vorkommnis im Oktober 1983 befördert. Damals war der mit der Überwachung der Ladeklappen beauftragte Bootsmannassistent eingeschlafen. Die Reaktion fiel ernüchternd aus: Die Verantwortlichen der Reederei reagierten eher belustigt und sahen keine Notwendigkeit zu dieser Verbesserung.

Weil die Kontrolllampen nicht vorhanden waren, wurde das Schließen der Klappen also nach wie vor personell überwacht. Erwähnenswert ist noch, dass der Anleger in Zeebrügge etwas niedriger liegt als in den Häfen Dover und Calais. Dies bedeutete also einen nochmaligen Zeitverlust, da man die Höhendifferenz zum Umschlag der Fahrzeuge erst ausgleichen musste. Seeleute sind jedoch erfinderisch. Das Fährschiff wurde durch das Fluten der vorderen Ballasttanks einfach etwas „tiefer gelegt“, sodass die etablierten Prozeduren beibehalten werden konnten [9]. Am 6. März 1987, nach dem Ablegen im Hafen Zeebrügge, war die personelle Überwachung der Bugklappen dem Oberbootsmann „aufgedrückt“ worden, der sich jedoch während des Ablegemanövers, infolge Personalmangels, auf der Brücke befinden musste. Also delegierte er die Verantwortung, „in weiser Voraussicht“, weiter nach unten, zu einem Matrosen, der wahrscheinlich noch nie etwas mit den Bugklappen zu tun gehabt hatte. Beim Ablegemanöver hielt sich dieser jedoch in seiner Kabine auf [11]. Da nun keine Negativmeldung kam, ging der Kapitän davon aus, dass die Tore geschlossen waren und nahm nach Verlassen der Hafenanlage volle Fahrt auf. Aufgrund der gefluteten vorderen Ballasttanks nahm die Fähre nun so viel Wasser über, dass der Bug untertauchte und die Fähre voll Wasser lief und kenterte.

Während der folgenden gerichtlichen Klärung der Schuldfrage kamen die sonst auf äußerste Contenance bedachten Richter nicht umhin, der Reederei in drastischen Worten außerordentliche Schlamperei und Verantwortungslosigkeit zuzuschreiben.

Fazit

So, wie es kein Null-Risiko gibt, gibt es auch keinen Menschen, der völlig fehlerfrei seine Arbeit verrichtet. Solange dies im privaten Rahmen geschieht, ohne Folgen für andere, werden sich dafür in der Regel nur die Versicherungen interessieren. Größere Schäden, wie in den Beispielen kurz erläutert, werden in kostspieligen und langwierigen Untersuchungen geklärt. Die sich anschließende Suche nach dem oder den Schuldigen obliegt meist den Gerichten. Mitunter treten während dieser Untersuchungen Umstände zutage, die man sich eigentlich gar nicht vorstellen konnte. Die Krux ist nur, dass vieles, wenn auch verboten oder untersagt, nicht unmittelbar zu einem Versagen des Gesamtsystems führen muss. Es muss scheinbar leider erst ein Unfall eintreten, bis eine Verbesserung nachhaltig umgesetzt wird. Insofern ist die Kommunikation von Problemen, Fehlern und sinnvollen Veränderungen eigentlich die kostengünstigste Art der Schadensprävention. Warum dies manchmal so schwierig zu sein scheint, kann nur vermutet werden. Sicherlich spielen Sorglosigkeit, mangelnder Überblick oder vielleicht sogar fachliche Ungeeignetheit eine Rolle. Es könnte auch der Verdacht aufkommen, dass es Fälle gibt, bei denen Informationen aus wettbewerbsorientierten Überlegungen heraus nicht kommuniziert werden. Die Gründe für Kommunikationsdefizite sind höchstwahrscheinlich äußerst facettenreich. Auch aus diesem Grund wäre es sinnvoll eine Institution zu schaffen, die länderübergreifend sicherheitsrelevante Informationen und Auswertungen frei zur Verfügung stellt, z. B. über das Internet. Aus Sicht des Autors muss dazu jedoch mindestens eine notwendige Randbedingung erfüllt sein: die Möglichkeit des freien Informationszugangs in einer einheitlichen Sprache, auch auf dem gesamten Europäischen Kontinent. TS 466

Literaturverzeichnis

[1] Stewart, S.: Flugkatastrophen, die die Welt bewegten. Koblenz: Bernard & Graefe Verlag 1989.

[2] Gero, D.: Luftfahrt-Katastrophen, Unfälle mit Passagierflugzeugen seit 1950. Stuttgart: Motorbuch Verlag 1994.

[3] Untersuchungsbericht 4X003–0/08, September 2009. Hrsg.: Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung.

[4] Untersuchungsbericht 3X010–13, Oktober 2014. Hrsg.: Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung.

[5] www.austrianwings.info 2013/07/30- jahre-gimli-glider/

[6] Banks, P.: The crash of flight 143. What value a flight engineer? www.iasa.com. au/folders/Safety.

[7] DER SPIEGEL, Nr. 51/1981.

[8] DER SPIEGEL, Nr. 8/1979.

[9] DER SPIEGEL, Nr.12/1987.

[10] Report of Court No. 8074 Formal Investigation, mv Herald of Free Enterprise. London: Her Majesty´s Stationary Office, Department of Transport 1987.

[11] Wilson, N.: Die großen Schiffskatastrophen. Augsburg: Bechtermünz Verlag 1998.

Dr.-Ing. Rainer Konersmann, Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM), Berlin.