Neue Projekte, CO2 gewinnbringend zu verwerten

Kann Kohlenstoffdioxid für Kunst- und Kraftstoffe und Kohlenstoffnanoröhrchen Rohstoff sein? Dieser Gedanke, lange für unrealistisch gehalten, beginnt Gestalt anzunehmen. Es wird immer wahrscheinlicher, dass das Klimagas CO2 fossiles Rohöl als Kohlenstoffquelle teilweise ersetzen kann. Dies wird auf Konferenzen, wie Ende April in Köln, wo entsprechende Projekte aus aller Welt vorgestellt und diskutiert werden, deutlich.

In dieser Anlage haben Fachleute von TNO, der niederländischen Organisation für angewandte naturwissenschaftliche Forschung, bereits länger als einen Monat Dimethylether kontinuierlich aus Kohlenstoffdioxid und Wasserstoff hergestellt.

Foto: TNO

Rohöl als fossile Kohlenstoffquelle ist in Verruf gekommen. Alternative Quellen für Kohlenstoff, dem wichtigsten Baustein für Kunststoffe, sind gefragt. Biomasse und organische Abfälle bieten sich an sowie auch CO2-haltige Abgase aus Verbrennungsprozessen. Bei letzteren sprechen Fachleute davon, CO2 abzuscheiden und zu nutzen. Sie nennen dies kurz „CCU“ (Carbon Capture and Utilization). „In den nächsten Jahrzehnten kann sich die Verwendung von CO2 als Rohstoff in der chemischen Industrie durchsetzen“, glaubt Michael Carus, Geschäftsführer des nova-Instituts aus Hürth bei Köln.

CCU ist auch Klimaschutz. Denn wird CO2 oder auch Kohlenstoffmonoxid (CO) unter Einsatz erneuerbarer Energie aus Abgasen beispielsweise von Hütten- und Kalkwerken, Müllverbrennungsanlagen oder chemischen Anlagen aufgefangen und wiederverwendet, werden weniger fossile Kohlenstoffquellen benötigt. Doch auch, wenn über CCU schon länger gesprochen wird, die Verfahren stecken überwiegend noch in den Kinderschuhen. Welche Entwicklungen es gibt, ist am 29. und 30. April 2025 das Thema der „CO2-based Fuels and Chemicals Conference 2025“ in Köln. Vertreter und Vertreterinnen von 19 Unternehmen und 14 Forschungseinrichtungen stellen ihre Projekte vor und diskutieren über notwendige politische Rahmenbedingungen. Auf der Konferenz hat der Veranstalter – das nova-Institut – zudem den Preis „Best CO2 Utilisation 2025“ ausgeschrieben. Eine Jury hat hierfür sechs Unternehmen mit ihren Ansätzen etwa bei der CO2-Abscheidung und der Herstellung von Methanol, Grafit und Kohlenstoffnanoröhren oder Bausteinen für Kunststoffe aus CO2-Emissionen ausgewählt. Die Nominierten in alphabetischer Reihenfolge:

EChemicles: CO2 in Containern zu CO

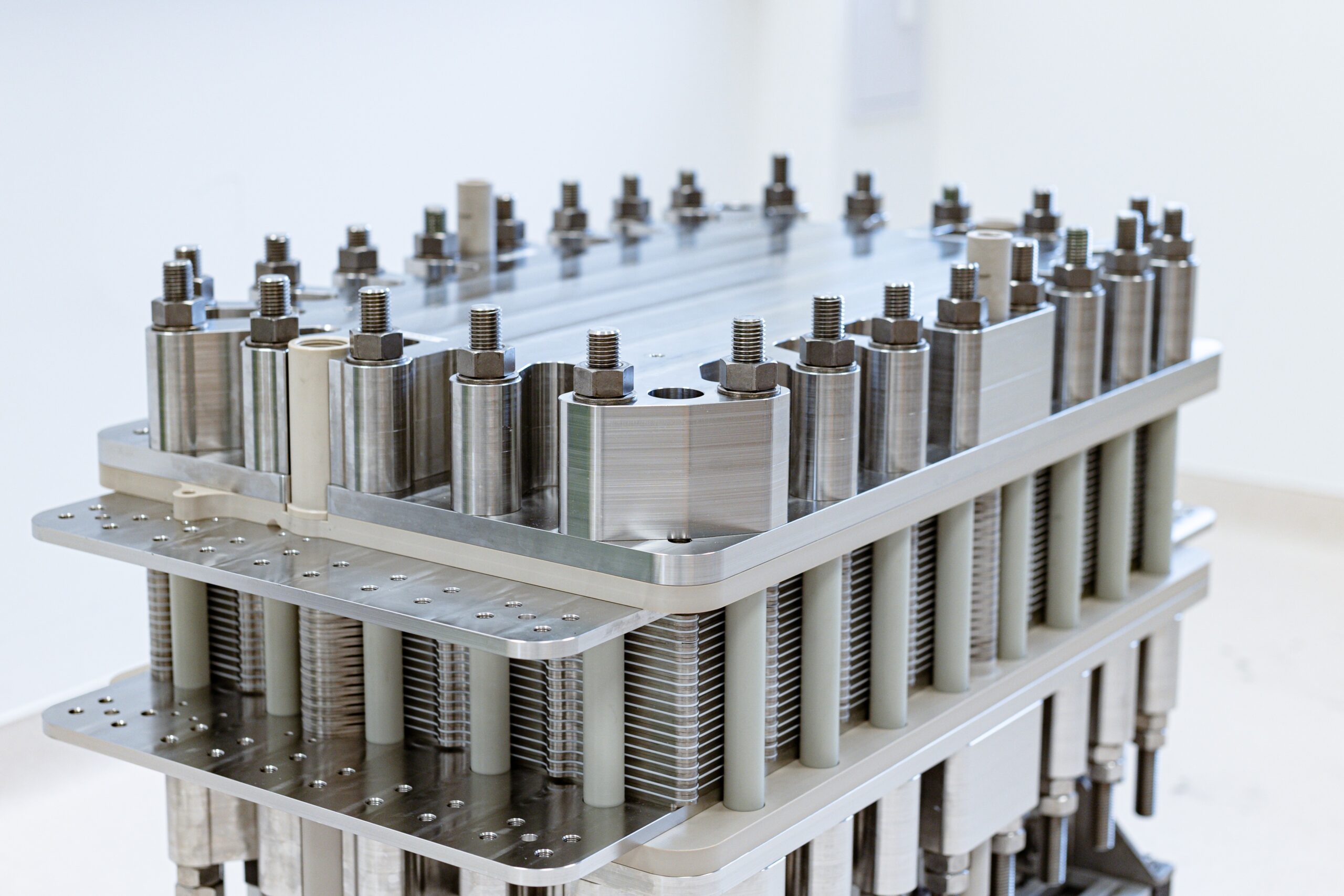

Das Unternehmen eChemicles aus Szeged, Ungarn, entwickelt ein Elektrolysesystem mit niedrigen Prozesstemperaturen passend für den Einsatz in Standardcontainern. Dieses System soll sich problemlos in bestehende industrielle Infrastrukturen integrieren lassen und damit eine schnelle Anwendung ermöglichen und Investitionskosten senken. Da die Container stapelbar sind, ist dies System sogar skalierbar. Aktuell fokussiert die Firma darauf, CO elektrolytisch aus CO2 herzustellen. Dieses Monoxid nutzen Unternehmen als Bestandteil von Synthesegas oder um etwa Phosgen (COCl2) oder Essigsäure (CH3CO2H) herzustellen.

Ein moderner Elektrolyse-Stack aus Ungarn: Damit lässt sich Kohlenstoffdioxid bei niedrigen Temperaturen in Kohlenstoffmonoxid umwandeln.

Foto: eChemicles

EChemicles will sein System so weiterentwickeln, dass sich über CO als Zwischenschritt auch Moleküle wie Ethen (C2H4) gewinnen lassen, die wiederum als Ausgangsstoff für Kunststoffe wichtig sind. Die Ungarn glauben, das Verfahren lässt sich wirtschaftlich einsetzen, und sie sind ehrgeizig: Bis Ende 2026 soll die erste integrierte Anlage stehen, in der CO2 aus industriellen Abgasen mithilfe von Sonnenergie in wertvolle Chemikalien wie erneuerbare Wachse oder erneuerbares Kerosin umgewandelt wird.

Far Eastern New Century: Polyurethan mit CO2

In Taiwan lassen sich thermoplastische Polyurethane, kurz „TPU“, unter Einsatz von CO2 und ohne die giftigen Substanzen Phosgen und Isocyanat, also Ester der Isocyansäure (HNCO), herstellen. Dies schafft der Konzern Far Eastern New Century (Fenc) nach eigenen Angaben mit dem weltweit ersten CO2-basierten „Nipu“-Verfahren. Die Abkürzung Nipu steht für „non-isocyanate Polyurethane“, also für Polyurethane, die ohne Isocanyate hergestellt werden. Das Unternehmen nutzt dazu ein eigenes CO2-Abscheidungsverfahren. Der gasförmige Rohstoff wird anschließend in Chemikalien umgewandelt und eingesetzt, um CO2-basierte Elastomere in Massenproduktion herzustellen. Diese Neuerung senkt CO2-Emissionen nach Firmenangaben im Vergleich zur herkömmlichen TPU-Herstellung um bis zu 58 %. Fenc ist ein Mischkonzern mit Hauptsitz in Taipei, der Hauptstadt von Taiwan, der synthetische Fasern und andere Textilien herstellt und veredelt.

Ein thermoplastisches Polyurethan aus Taiwan mit zwei Besonderheiten: Es enthält CO2 und wurde ohne Isocyanate und Phosgen hergestellt.

Foto: Fenc

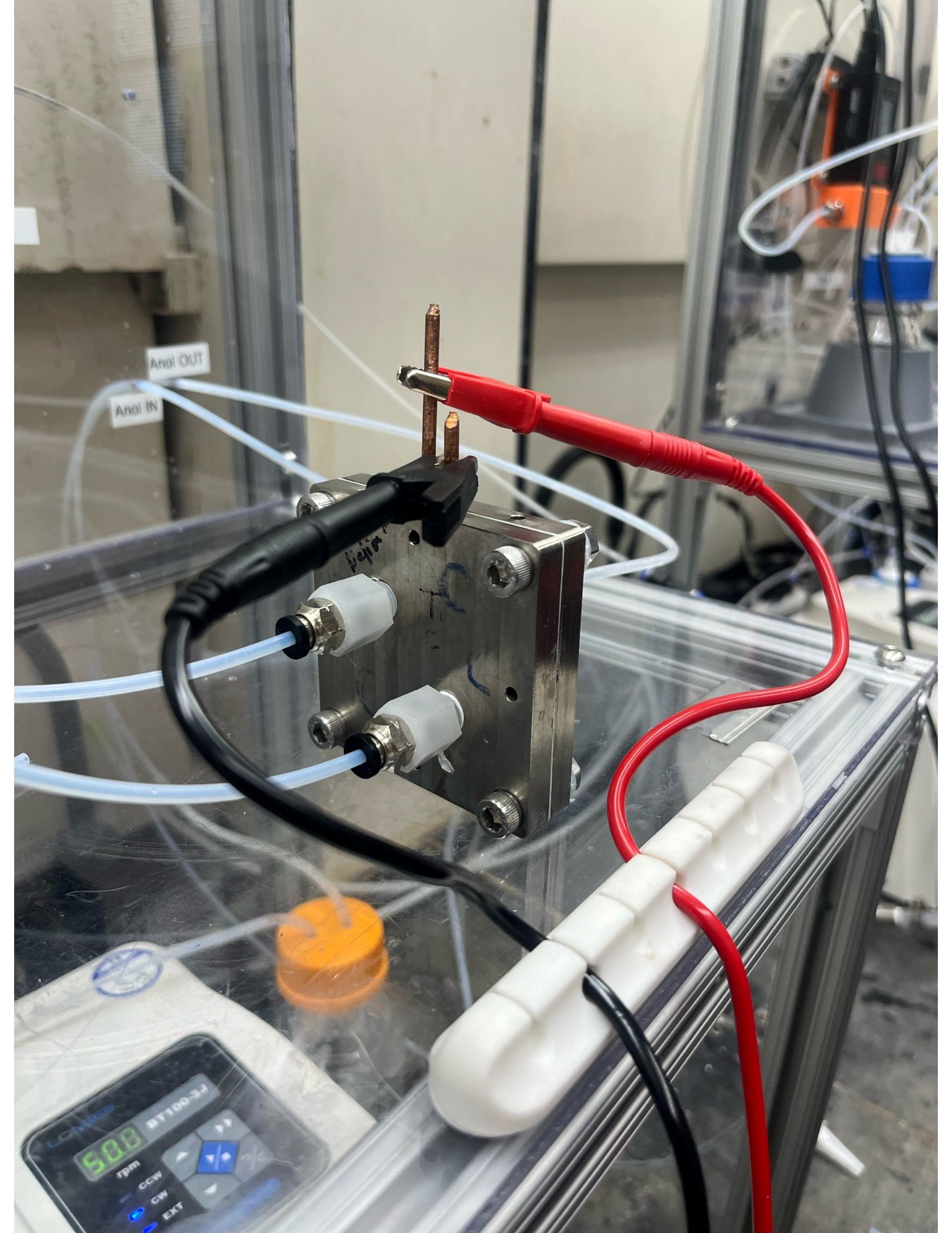

Oxylus Energy: preiswertes grünes Methanol

Das Unternehmen Oxylus Energy aus Brandford in Connecticut, USA, wiederum hat einen elektrochemischen Ansatz entwickelt, um grünes Methanol (CH3OH) aus industriellen Abgasen herzustellen. Dieses Elektrolyseverfahren wandelt diese Emissionen unter Einsatz erneuerbarer Energie und von Wasser direkt in diesen Alkohol um. Methanol ist ein wichtiger Baustein für chemische Unternehmen. Dieser Alkohol, CO2-basiert hergestellt, kann dazu beitragen, die chemische Industrie von fossilen Rohstoffen unabhängiger zu machen oder als Rohstoff für klimaneutrale Kraftstoffe für die Luft- oder die Schifffahrt dienen. Das Unternehmen ist sich zudem sicher, ihr grünes Methanol im Vergleich zu fossilem Methanol zu wettbewerbsfähigen Kosten erzeugen zu können.

In dieser Laboranlage werden die Voraussetzungen geschaffen, um Kohlenstoffdioxid elektrolytisch zu wettbewerbsfähigen Kosten direkt in Methanol umzuwandeln.

Foto: Oxulus Energy

Skytree: Skytree Stratus

Das Start-up Skytree mit Sitz an der Universität von Amsterdam, Niederlande, holt sich den Rohstoff CO2 im Gegensatz zu den anderen Nominierten aus der Luft. Dessen „Stratus DAC Park“-Konzept soll eine kostengünstige CO2-Quelle bieten – „DAC“ steht für „Direct Air Capture“. Dieses Verfahren kann aufgrund geringer Temperaturanforderungen mit Wärme aus erneuerbaren Quellen wie Biomasse, Geothermie und Solarthermie oder industrieller Abwärme gefahren werden.

Die Idee von Skytree ist, ihre DAC-Anlage mit einem Elektrolyseur zu kombinieren. Das Wasser, das der Elektrolyseur benötigt, fällt dabei als Nebenprodukt bei der CO2-Abscheidung an. Beides zusammen – die DAC-Anlage und der Elektrolyseur – liefern dann Ausgangsstoffe für nachhaltige Kraftstoffe. Im Gegensatz zur CO2-Abtrennung aus industriellen Abgasen arbeitet die Anlage unabhängig von industriellen Aktivitäten.

Diese „Direct Air Capture“-Anlage kann kombiniert mit einem Elektrolyseur aus Kohlenstoffdioxid Ausgangsstoffe für die Herstellung nachhaltiger Kraftstoffe liefern.

Foto: Skytree

TNO: Dieselkraftstoff aus CO2

Ebenfalls aus den Niederlanden stammt ein preiswürdiger Weg, CO2 in Dimethylether, kurz DME (CH3OCH3) zu verwandeln. Fachleute der Forschungseinrichtung TNO (Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek) haben das Verfahren entwickelt, dass zwei Prozessschritte in einem Reaktor kombiniert: Zuerst wird CO2 mit Wasserstoff (H2) in DME umgewandelt. Dabei fällt Wasser als Nebenprodukt an. Das Besondere: Es handelt sich um eine Gleichgewichtsreaktion. Mit anderen Worten: Der Ether zerfällt in Gegenwart von Wasser leicht wieder in seine Ausgangssubstanzen. Um dies zu verhindern, fügt TNO ein Adsorptionsmittel hinzu, dass das Nebenprodukt Wasser adsorbiert, also aus dem Prozess entfernt.

Auf diese Weise schaffen die TNO-Fachleute, mehr als 80 % des CO2 zu DME umwandeln. Sie bezeichnen ihr Verfahren als eine „sorptionsverbesserte DME-Synthese“, kurz Sedmes. Ihr jüngster Meilenstein: ein erfolgreicher 1 000-stündiger Betrieb einer Pilotanlage. DME kann beispielsweise Diesel ersetzen. Aufgrund einer Cetanzahl von 55 bis 60 lässt sich der Ether in Dieselmotoren einsetzen. Dabei sind leichte Modifikationen am Motor erforderlich, die hauptsächlich die Einspritzpumpe betreffen, sowie der Einbau eines Drucktanks, ähnlich wie bei Autogas.

UP Catalyst: Grafit aus CO2

Aus CO2 lassen sich auch komplexere Strukturen wie Grafit und Kohlenstoffnanoröhren, die „Carbon Nano Tubes“ (CNT), herstellen. Ein entsprechenden Verfahren haben Mitarbeitende von UP Catalyst, der Umwelteinrichtung für erneuerbare natürliche Ressourcen in der estnischen Hauptstadt Tallinn, entwickelt. Sie kombinieren dazu eine Schmelzsalz-CO2-Abscheidung mit einer elektrochemischen Umwandlung. Beide Verfahren zusammen werden „molten salt carbon capture and electrochemical transformation (MSCC-EC) genannt.

Dieses Verfahren erzeugt Materialien aus Kohlenstoff in einem steten Prozess bei 500 bis 750 °C. Herkömmliche Produktionsverfahren benötigen hierfür 2 800 °C. Dabei wird im Vergleich zur konventionellen Grafitherstellung etwa die Hälfte an Energie benötigt und zur Herstellung von CNTs nur rund 5 %.

Grafit oder Kohlenstoffnanoröhrchen aus Kohlenstoffdioxid? Für Fachleute aus Estland kein Problem.

Foto: UP Catalyst

Diese sechs nominierten Firmen aus Asien, der EU und Nordamerika sind ein Highlight auf der diesjährigen CCU-Konferenz. Mehr als 40 Vorträge geben Einblicke in Forschung und Entwicklung. Sie werden von einer Ausstellung und Posterpräsentation begleitet.