Stürme im Visier: Wie Bodenfeuchte die Prognosen verändert

Forschende haben sich mit der Vorhersage von Megastürmen mittels Untersuchung der Bodenfeuchtigkeit befasst. Die neuen Erkenntnisse könnten genauere Frühwarnsysteme für Stürme ermöglichen und Gemeinden in tropischen Regionen helfen, sich besser auf die verheerenden Folgen des Klimawandels vorzubereiten.

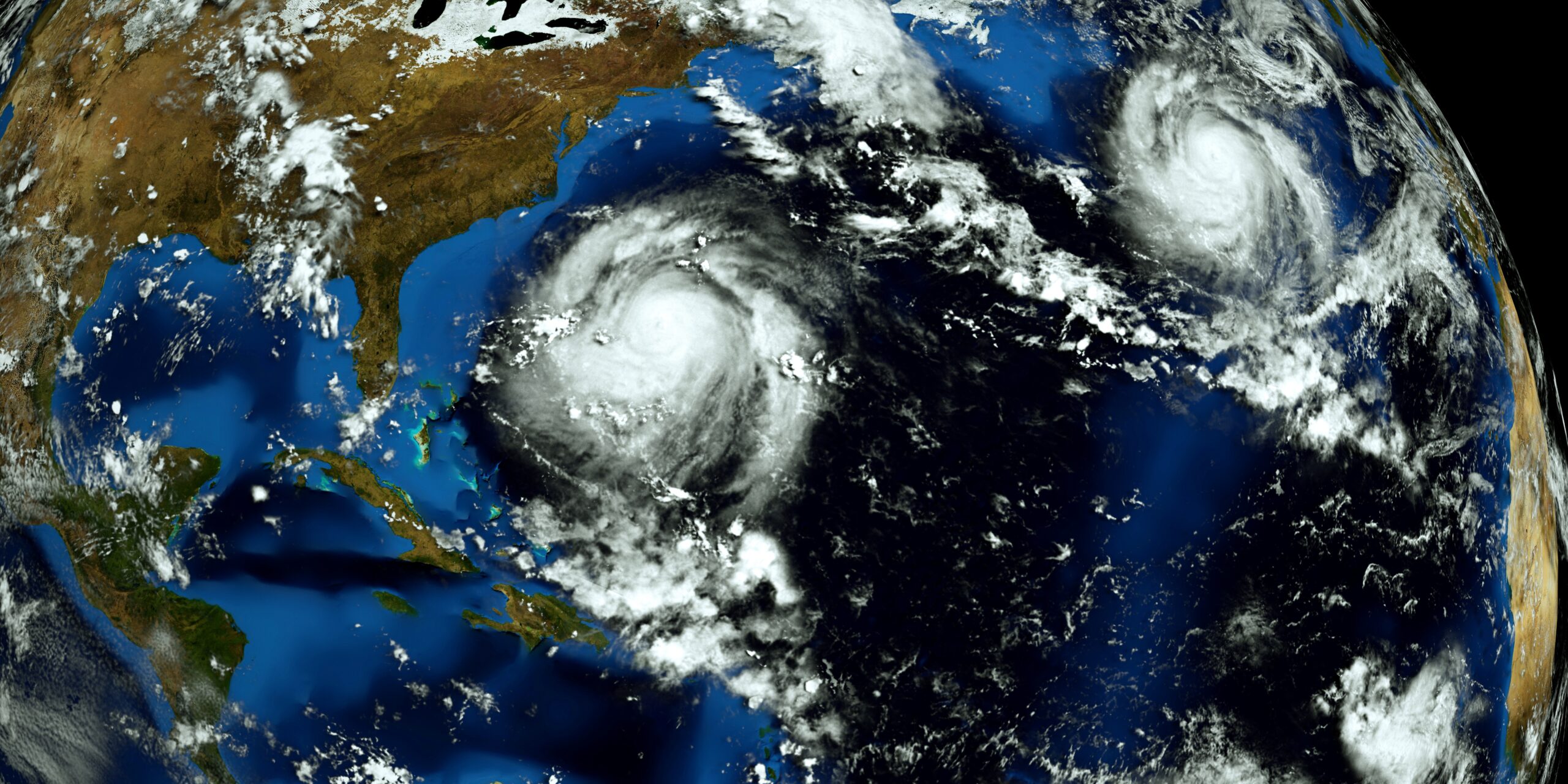

Da braut sich was zusammen. Neue Forschungen sollen Warnungen vor Stürmen früher ermöglichen.

Foto: PantherMedia / Dawn2Dawn (YAYMicro)

Die Vorhersage von Stürmen stützte sich bisher hauptsächlich auf die Analyse atmosphärischer Gegebenheiten. Neuere Forschungsarbeiten, die auch die Beschaffenheit des Erdbodens miteinbeziehen, könnten die Frühwarnsysteme in den Tropen grundlegend verändern. Eine aktuelle Studie unter Federführung des britischen Centre for Ecology & Hydrology (UKCEH) hat gezeigt, dass Unterschiede in der Bodenfeuchte über Distanzen von mehreren hundert Kilometern zu Veränderungen in der Atmosphäre führen. Das bewirkt eine Zunahme der Niederschlagsfläche und -menge bei etlichen Megasturm-Hotspots rund um den Globus. Je nach geografischer Lage und Ausmaß des Sturms liegt der Anstieg zwischen zehn und 30 Prozent.

Die Studie konzentrierte sich auf sogenannte mesoskalige Gewittersysteme, die in verschiedenen Regionen Afrikas, Asiens, Amerikas und Australiens zu schweren Überschwemmungen und Schlammlawinen führten. Mesoskalig sind meteorologische Phänomene, die auf einer mittleren räumlichen Skala auftreten (10 bis 500 Kilometer). Sie sind größer als lokale Gewitterzellen, aber kleiner als synoptische Wetterlagen, die sich wiederum über mehrere hundert bis tausend Kilometer erstrecken.

Insgesamt leben in den betroffenen Gebieten fast vier Milliarden Menschen. Die Wettersysteme, die eine größere Fläche als England einnehmen und hunderte von Kilometern zurücklegen können, gehen mit heftigen Stürmen einher. Die Unwetter fordern nicht nur Menschenleben und töten Vieh, sondern zerstören auch Wohnhäuser, Infrastruktur und Existenzgrundlagen.

Klimawandel verschärft Sturm-Intensität

Die in Nature Geoscience veröffentlichte Studie ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen dem UKCEH, der University of Leeds (UK) und dem Pacific Northwest National Laboratory (USA). Emma Barton, leitende Autorin und Meteorologin am UKCEH, erklärt: „Mesoskalige Systeme zählen zu den intensivsten Gewittern unseres Planeten und gewinnen durch den Klimawandel an Stärke. Um Gemeinden rechtzeitig vor nahenden Stürmen zu warnen und längerfristige Prognosen zu erstellen, ist es unabdingbar zu verstehen, wie die Bodenfeuchte die Sturmaktivität beeinflusst und welche Veränderungen in Zukunft zu erwarten sind.“

Die Schäden, die durch solche Stürme verursacht werden, sind immens. Berichten zufolge erlebte Afrika im vergangenen Jahr die schlimmste Sturmsaison seit langem. Zwischen Juni und September forderten schwere Überschwemmungen in West- und Zentralafrika, begleitet von heftigen Regenfällen, mehr als 1.000 Todesopfer. Weitere 500.000 Menschen wurden vertrieben und rund 300.000 Häuser zerstört. Auch andere Kontinente blieben nicht verschont: In Argentinien kamen im März 2025 bei einem schweren Sturm 13 Menschen ums Leben, mehr als 1.000 wurden obdachlos, Autos weggeschwemmt sowie Straßen und Brücken zerstört. In Bengalen, Indien, beschädigte ein Gewitter im März 2024 rund 800 Häuser, verletzte 300 Personen, fünf starben.

Satellitendaten ermöglichen verbesserte Sturm-Warnungen

Die Forschungsarbeit basiert auf einer Analyse von Satellitendaten zur Sturmaktivität und zur Bodenfeuchtigkeit über einen Zeitraum von 20 Jahren. Die untersuchten Regionen umfassten Westafrika, Südafrika, Indien und Südamerika. Zusätzlich kamen Computermodelle zum Einsatz. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler entdeckten, dass Oberflächenbedingungen, die den Niederschlag beeinflussen, bereits zwei bis fünf Tage vor Eintreffen eines Sturms beobachtet werden können. Das könnte Warnungen vor potenziellen Sturzfluten ermöglichen. Frühzeitige Vorwarnungen bieten den Menschen eine Chance, sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Die aktuelle Studie ist Teil der laufenden UKCEH-Forschung, die vom Natural Environment Research Council (NERC) gefördert wird. Schon frühere Untersuchungen haben gezeigt, dass die Beschaffenheit der Landoberfläche die Richtung und Intensität von Megastürmen in der Sahelzone beeinflusst. Eine weitere Studie belegte, dass das Abholzen von Wäldern dafür sorgt, dass in einigen rasant wachsenden afrikanischen Küstenstädten deutlich öfter Stürme auftreten. „Meteorologen konzentrieren sich bei der Wettervorhersage üblicherweise auf die atmosphärischen Gegebenheiten. Doch wie immer mehr Belege zeigen, sollten wir auch die Vorgänge auf der Landoberfläche berücksichtigen, um die Vorhersagen zu verbessern“, erläutert Cornelia Klein, Meteorologin am UKCEH und Co-Autorin der Studie.

Bodenfeuchtigkeitskontraste verstärken Sturm-Niederschläge

Die Forschenden erklären den Zusammenhang zwischen Bodenfeuchtigkeitskontrasten und Niederschlagsintensität wie folgt: Ein größerer Feuchtigkeitsunterschied zwischen feuchteren und trockeneren Gebieten über eine weite Distanz führt zu einer stärkeren Differenz bei den Lufttemperaturen. Das wiederum bewirkt deutliche Verschiebungen der Windrichtung und/oder -geschwindigkeit in der Atmosphäre. Die entstehenden Turbulenzen verstärken die Stürme und führen zu intensiveren Niederschlägen über einem größeren Gebiet.

Neben den Analysen in West- und Südafrika, Indien und Südamerika beobachtete das Team denselben Zusammenhang auch in China, Australien und den Great Plains der USA. Obwohl für eine vollständige Analyse nicht genügend Sturmdaten vorlagen, sind die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler überzeugt, dass Bodenfeuchtigkeitskontraste auch in anderen von mesoskaligen konvektiven Systemen betroffenen Regionen die Niederschlagsmenge erhöhen.

Der nächste Schritt besteht nun darin, die Gründe zu untersuchen, die zu diesen regionalen Schwankungen beitragen. Mithilfe moderner Klimamodelle sollen die Prozesse verständlicher werden, die den Niederschlag intensivieren. Von UKCEH entwickelte Computerprogramme ermöglichen es Wetterdiensten, zuverlässigere kurzfristige Vorhersagen bis zu sechs Stunden vor Stürmen zu erstellen und die Bevölkerung rechtzeitig zu warnen. Dazu gehört ein Online-Portal namens „Nowcasting“, das auf satellitengestützten Daten zu atmosphärischen und Bodenbedingungen in Afrika basiert.