Im Dunkel der Tiefsee: Was sie über die Zukunft der Erde verrät

Ein Positionspapier führender Meereswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler unter Leitung von Sylvia Sander vom GEOMAR fordert Maßnahmen für eine nachhaltige Erforschung und Bewirtschaftung der Tiefsee. Ohne fundiertes Wissen über diesen sensiblen Lebensraum seien Entscheidungen über Nutzung und Schutz nicht möglich.

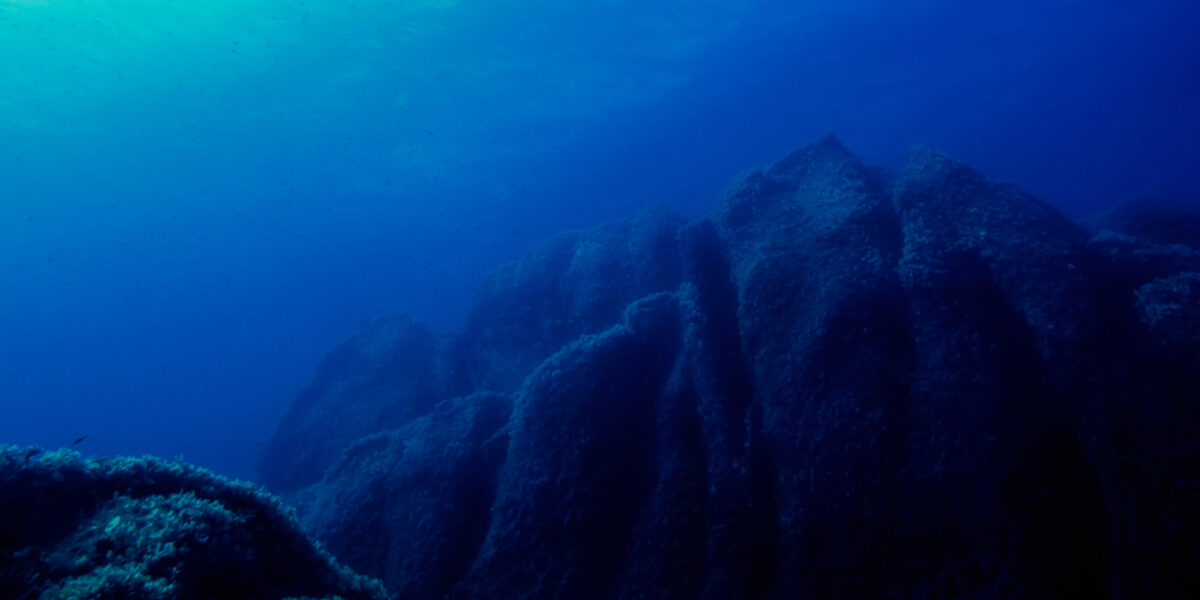

Viele Bereiche der Tiefsee sind noch nicht erforscht.

Foto: PantherMedia / raulmelldo (YAYMicro)

Ein internationales Forscherteam hat in einem Bericht den aktuellen Stand der Tiefseeforschung analysiert und dringende Empfehlungen für ein nachhaltiges Management dieses Lebensraums formuliert. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Arbeitsgruppe „Deep Sea and Ocean Health“ des European Marine Board (EMB) definieren die Tiefsee als Bereich ab einer Wassertiefe von 200 Metern, wo kaum noch Sonnenlicht vordringt und sich die Lebensbedingungen grundlegend verändern. Nach dieser Definition umfasst die Tiefsee rund 90 Prozent des gesamten Ozeanvolumens und spielt somit eine große Rolle für die marinen Ökosysteme und die biologische Vielfalt. Doch der Druck auf diese einzigartigen Lebensräume wächst: Ölförderung, Fischerei und potenzieller Tiefseebergbau sowie die Auswirkungen des Klimawandels gefährden die fragilen Ökosysteme zunehmend.

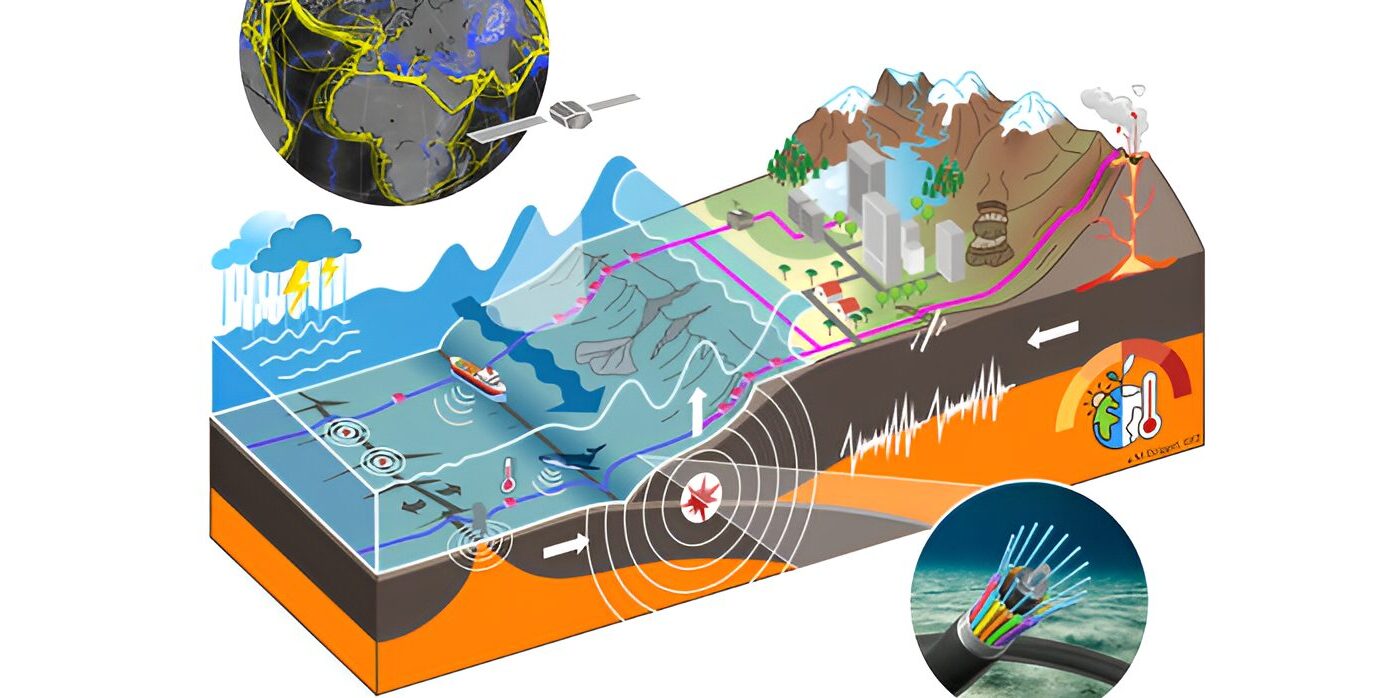

Unter der Federführung von Sylvia Sander vom GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung und Christian Tamburini vom Mediterranean Institute of Oceanography (MIO) erarbeitete die Gruppe einen umfassenden Bericht mit zehn konkreten Handlungsempfehlungen, der nun vom EMB vorgestellt wurde. Die Expertinnen und Experten betonen darin die Notwendigkeit substanzieller Investitionen in die Tiefseeforschung, um Wissenslücken zu schließen und eine Basis für Entscheidungen zu schaffen, etwa in Bezug auf den umstrittenen Tiefseebergbau. „Der Ozean ist ein zusammenhängendes System von der Küste bis in die tiefsten Regionen“, sagt Sylvia Sander. „Die Tiefsee kann nicht isoliert von den oberen Wasserschichten oder dem Meeresboden betrachtet werden. Forschung, Nutzung und Schutz der Tiefsee sind untrennbar mit der Gesundheit des gesamten Ozeans verknüpft.“

Tiefsee: Unentbehrliche Ökosysteme für das Leben auf der Erde

Zehn Empfehlungen für nachhaltigen Tiefseeschutz und bessere Zusammenarbeit:

- Effektive Regulierung menschlicher Aktivitäten

- Einrichtung eines internationalen Komitees für Tiefsee-Nachhaltigkeit

- Entwicklung standardisierter Methoden zur Umweltverträglichkeitsprüfung

- Förderung transdisziplinärer Forschungsprogramme

- Investition in langfristige Tiefsee-Monitoring-Projekte

- Vertiefung des Verständnisses globaler Tiefseeprozesse durch groß angelegte, interdisziplinäre Langzeitforschungsprojekte

- Forschungsförderung in Bereichen wie Genomsequenzierung und biogeochemischer Prozesse

- Aufbau globaler Kapazitäten für Tiefseeforschung

- Technologietransfer in unterrepräsentierte Regionen

- Implementierung der FAIR-Prinzipien für Tiefsee-Daten

Die Empfehlungen zielen darauf ab, den Schutz der Tiefsee zu verbessern, internationale Kooperationen zu stärken und die Wissensbasis für ein nachhaltiges Management zu erweitern.

Noch bis zum Ende des 19. Jahrhunderts glaubte man, dass in den dunklen, kalten und unter extremem Druck stehenden Tiefen der Ozeane kein Leben existieren könne. Erst mit den Anfängen der Tiefseeforschung wurden die ersten lebenden Organismen in dieser unwirtlichen Umgebung entdeckt. Heute ist bekannt, dass die Tiefsee eine erstaunliche Vielfalt an Lebensformen beherbergt. An den Kontinentalhängen, auf den weiten Ebenen der Tiefsee oder an den hydrothermalen Quellen haben sich komplexe Ökosysteme entwickelt, über die bisher nur wenig bekannt ist. Ihre Erforschung steht noch am Anfang und birgt viele Überraschungen und Herausforderungen für die Wissenschaft.

Tiefseewissen lückenhaft: Großer Forschungsbedarf für Schutz und Nutzung

Der Bericht des EMB macht deutlich, dass trotz der Fortschritte in den vergangenen Jahrzehnten noch immer erhebliche Wissenslücken in der Tiefseeforschung bestehen. Schätzungen gehen davon aus, dass rund 90 Prozent aller Lebewesen in der Tiefsee bisher nicht wissenschaftlich beschrieben sind. Auch in der physikalischen Ozeanografie, etwa bei der Modellierung von Tiefenströmungen gibt es noch viele offene Fragen. In der Geochemie ist unklar, wie sich menschliche Eingriffe wie der Tiefseebergbau auf die biogeochemischen Kreisläufe auswirken würden. So ist beispielsweise wenig darüber bekannt, wie sich Sedimentwolken, die beim Abbau von Manganknollen entstehen, ausbreiten und welche Langzeitfolgen sie für die Lebensgemeinschaften am Meeresboden hätten. Hinzu kommen technische Herausforderungen: Viele moderne Sensoren und Überwachungssysteme sind für den Einsatz in extremen Tiefen nicht ausreichend entwickelt, was die Erfassung wichtiger Parameter erschwert.

Fest steht jedoch, dass die Tiefsee eine unverzichtbare Rolle für das Leben auf der Erde spielt. Die Weltmeere speichern enorme Mengen an CO₂ und Wärme und tragen so zur Abschwächung des Klimawandels bei. Zudem sind sie von zentraler Bedeutung für den globalen Kohlenstoffkreislauf und produzieren als „Lunge des Planeten“ mehr als die Hälfte des atmosphärischen Sauerstoffs. Eine Beeinträchtigung dieser lebenswichtigen Funktionen hätte unabsehbare Folgen für das gesamte Erdsystem. Um dieses Ökosystem langfristig zu erhalten, sind wissenschaftlich fundierte Schutzmaßnahmen unabdingbar. Denn die Auswirkungen Klimawandel, Versauerung, Sauerstoffmangel, Überfischung und die Ausbeutung nicht erneuerbarer Ressourcen wie Öl, Gas und Mineralien setzen die sensiblen Tiefsee-Ökosysteme bereits heute unter Druck: Sie gefährden die Artenvielfalt und die Funktionsfähigkeit dieser einzigartigen Lebensräume.

2025: Entscheidendes Jahr für die Gesundheit der Tiefsee und des Ozeans

Die Forschenden des EMB sind sich einig, dass 2025 ein Schlüsseljahr für die Gesundheit der Ozeane und speziell der Tiefsee darstellt. Es sei jetzt entscheidend, wirksame Maßnahmen gegen den Klimawandel zu ergreifen, um das Ziel der Netto-Null-Emissionen bis 2050 noch zu erreichen. „Der Klimawandel ist eine der größten Bedrohungen für unsere Lebensgrundlagen und das Leben auf der Erde insgesamt“, warnt Sylvia Sander. „Zusammen mit dem Verlust der biologischen Vielfalt könnte er schon in naher Zukunft zu irreversiblen Störungen des gesamten Ozeans führen, einschließlich der Tiefsee.“

Die Staatengemeinschaft müsse daher ihre Anstrengungen verstärken, um diese Herausforderungen zu bewältigen. Europa könne dabei eine Führungsrolle übernehmen. Insbesondere im Rahmen bestehender internationaler Abkommen habe die EU die Chance, den Schutz der Tiefsee entscheidend voranzubringen. Dazu gehöre die Einrichtung wissenschaftlicher Gremien sowie eine verlässliche Finanzierung für Forschungsprogramm und Langzeitbeobachtungen. Nur so könne die Wissenschaft die nötigen Grundlagen liefern, um die Tiefsee zu schützen.