3D-Druck wird im klinischen Alltag zur Selbstverständlichkeit

In Basel betreiben zwei Ärzte ein 3D-Printlabor, das im deutschsprachigen Raum noch seinesgleichen sucht. Dort entstehen auf Grundlage individueller Patientendaten 3D-Modelle von verletzten Körperregionen, und das voll in den Krankenhausalltag integriert.

Kaderarzt Florian Thieringer ist mitverantwortlich für die Leitung des 3D-Printlabors am Universitätsspital Basel.

Foto: Derek Li Wan Po, Basel, Switzerland

Über das 3D-Printlabor, seine Auslastung und seine Integration in den Klinikalltag, haben wir mit einem der beiden verantwortlichen Ärzte, Florian M. Thieringer gesprochen. Er ist Kaderart für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie am Universitätsspital Basel.

ingenieur.de: Herr Dr. Thieringer, wie kam es zum Aufbau des 3D-Druck-Labs am Unispital Basel?

Florian M. Thieringer: Vor sechs Jahren haben wir unsere ersten 3D-Drucker für die Klinik der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie installiert. Auch die Radiologen hatten schon ein 3D-Drucksystem in Betrieb. Das ist nicht verwunderlich, diese beiden Fachdisziplinen sind sehr technikaffin und beschäftigen sich mit der medizinischen Bildgebung. Da passt der 3D-Druck für sehr viele Anwendungen. Damals haben wir entschieden, gemeinsam das 3D Print Lab zu gründen, das war 2015.

Und wie setzen Sie seitdem Ihre Drucke im Klinikalltag genau ein?

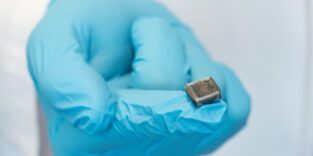

Die Einsatzbereiche sind vielfältig, meist drucken wir anatomische Anschauungsobjekte und Prototypen zur Operationsplanung. Wir fertigen aber auch Modelle, mit denen vorgefertigte Standardimplantate vor einem Eingriff individuell auf einen Patienten angepasst werden können. Darüber hinaus drucken wir chirurgische Operationsschablonen, bei denen biokompatible und medizinisch zertifizierte Materialien zum Einsatz kommen. Seit Kurzem setzen wir in der Forschung zudem einen Bio-Printer ein, mit dem wir Trägergerüste für biologische Zellen herstellen oder die Zellen direkt drucken. Mittelfristig wollen wir diese Konstrukte natürlich auch in der klinischen Anwendung implementieren.

Wie sieht es mit Implantaten aus?

Aktuell arbeiten wir hier eng mit externen Partnern zusammen. Für ein großes Zentrumsspital wie uns könnte die Herstellung von Implantaten vor Ort durchaus auch attraktiv sein. Wir kooperieren beispielsweise derzeit mit der Firma Apium aus Karlsruhe, um ein Filament-3D-Drucksystem für Peek-Implantate (Peek steht für Polyetheretherketon und ist ein Hochleistungskunststoff, Anm. d. Red.) und die dazugehörigen Prozesse für medizinische Anwendungen zu zertifizieren.

Sie betreiben aktuell etwa 30 3D-Drucker, das klingt erst einmal viel. Wie sieht es mit der Geräteauslastung aus?

Unsere Drucker laufen zwar nicht ununterbrochen, wir haben aber dennoch einen ganz guten Leistungsausweis. Seit Gründung des Labs haben wir um die 2.000 bis 3.000 Modelle hergestellt. Auch müssen wir Reserven für dringende Fälle bereithalten, selbst für große Wirbelsäulen- oder Beckenmodelle. Um Zeit zu sparen, drucken wir diese auf mehreren 3D-Druckern und fügen sie dann zusammen.

Warum genau braucht es eine Inhouse-Lösung?

Die Auftragsvergabe und -Verteilung ist bei uns voll in das Klinik-Informationssystem integriert. Wir können, anders als externe Dienstleister, innerhalb weniger Stunden selbst große und schwierige Modelle bereitstellen – auch nachts oder am Wochenende. Das ist gerade bei der Versorgung von Unfallpatienten mit komplexen Verletzungen wichtig.

Darüber hinaus ist und bleibt die Interpretation der Daten auch im 3D-Druck eine Herausforderung, hier braucht es Radiologen und Spezialisten für die unterschiedlichsten Organsysteme und Körperbereiche. Es kann beispielsweise Bildartefakte geben, die so in der echten Anatomie des Patienten nicht vorkommen. Da ist es ein enormer Vorteil, auf ein so großes Team unterschiedlichster Experten zurückgreifen zu können. Der ökonomische Druck im Gesundheitssystem ist aber hoch, deshalb führen wir Studien durch, die aufzeigen, dass es auch aus Kostengründen Sinn macht, ein derartiges Labor inklusive des Personals in größeren Spitälern vorzuhalten.

Bei wie vielen Patienten kommen heute denn 3D-Modelle zum Einsatz?

Im Bereich der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie drucken wir täglich, ich schätze, dass wir bei bis zu 30 % der operativ versorgten Patienten mit 3D-Modellen arbeiten. Unsere Urologen setzen mittlerweile sehr erfolgreich mehrfarbige 3D-Modelle für die Behandlung von Prostatakarzinomen ein. Auch in der Neurochirurgie können Patienten dank 3D-Modellen besser versorgt werden, beispielsweise bei großen Schädeldachdefekten. In manchen Disziplinen kommt der 3D-Druck aber noch relativ selten zum Zuge. Ich glaube, dass viele Mediziner die Vorteile der 3D-Modelle noch gar nicht kennen.

Was sind denn die Vorteile bei der Arbeit mit den anatomischen Modellen?

Der größte Vorteil ist sicherlich, dass ich als Chirurg die Patientenanatomie wortwörtlich vor einem Eingriff begreifen und dann während der Operation viel besser agieren und reagieren kann. Damit wird die qualitative Versorgung des Patienten besser. Operationszeiten sinken, was wir bereits in klinischen Studien zeigen konnten. Patienten können darüber hinaus im Vorfeld besser aufgeklärt werden. Das steigert nachweislich die Zufriedenheit der Patienten über die gesamte Behandlung hinweg.

Welche Berufsbilder sind es, die Sie zukünftig brauchen?

Aktuell arbeiten hauptsächlich Mediziner bei uns, die sich das technologische Wissen für 3D-Druckverfahren angeeignet haben. Denn es gibt noch nicht das klar definierte Berufsbild des medizinischen 3D-Druckingenieurs, es gibt auch noch keinen Studiengang 3D-Druck in der Medizin. Das sollte in Zukunft stärker berücksichtigt werden. An der Universität Basel gibt es den Masterstudiengang Biomedical Engineering. Ich denke, in Studiengängen wie diesem werden die künftigen Fachleute für 3D-Druck und -Planung im medizinischen Bereich ausgebildet.

Wo geht die Reise mit 3D-Druck in der Medizin hin?

3D-Druck wird sicherlich bald zur Selbstverständlichkeit im klinischen Alltag, die kein Erstaunen mehr hervorrufen wird. Ich glaube aber, dass nicht nur 3D-Druck, sondern viele weitere 3D-Verfahren wie Virtual und Augmented Reality oder auch die Robotik in der nahen Zukunft eine große Rolle spielen werden. Wir sind alle Individuen, momentan ist unsere Medizin aber noch nicht sehr individuell auf Patienten zugeschnitten. Da sehe ich noch großes Potenzial in allen medizinischen Disziplinen.

Ein Beitrag von: