Das gedruckte Herz ist in Reichweite

Münchner Studenten haben einen 3D-Drucker und eine Art Biotinte entwickelt, mit denen sich lebende Zellen zu Organen formen lassen.

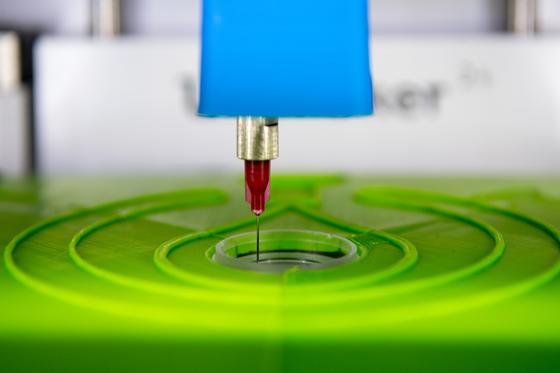

Der biotINK Gewebedrucker druckt mit einer Kanüle Gewebe in eine kleine Petrischale.

Foto: Andreas Heddergott /TUM

Ein schwerer Herzfehler ist oft gleichbedeutend mit einem Todesurteil. Es fehlt an Spenderherzen. Der Mangel lässt sich womöglich beheben. Forschern und Studierenden der beiden Münchner Universitäten (TUM und LMU) ist es gelungen, lebendes Gewebe mit einem 3D-Drucker herzustellen. Zwar ist es noch kein Herz, doch das Forschungsergebnis weist den Weg dahin.

Komplette Organe sind das Ziel

„Die beteiligten Studierenden von TUM und LMU haben eine neuartige Methode entwickelt, die es letztendlich ermöglicht, intakte Gewebe und möglicherweise sogar komplette Organe mit Hilfe eines 3D-Druckers herzustellen“, sagt Professor Arne Skerra vom TUM-Lehrstuhl für Biologische Chemie, der die Projektgruppe leitet. „Nur mit der Kombination der Disziplinen Synthetische Biologie, Molekulare Biotechnologie, Protein-Design und Ingenieurwissenschaften ist dies möglich geworden.“

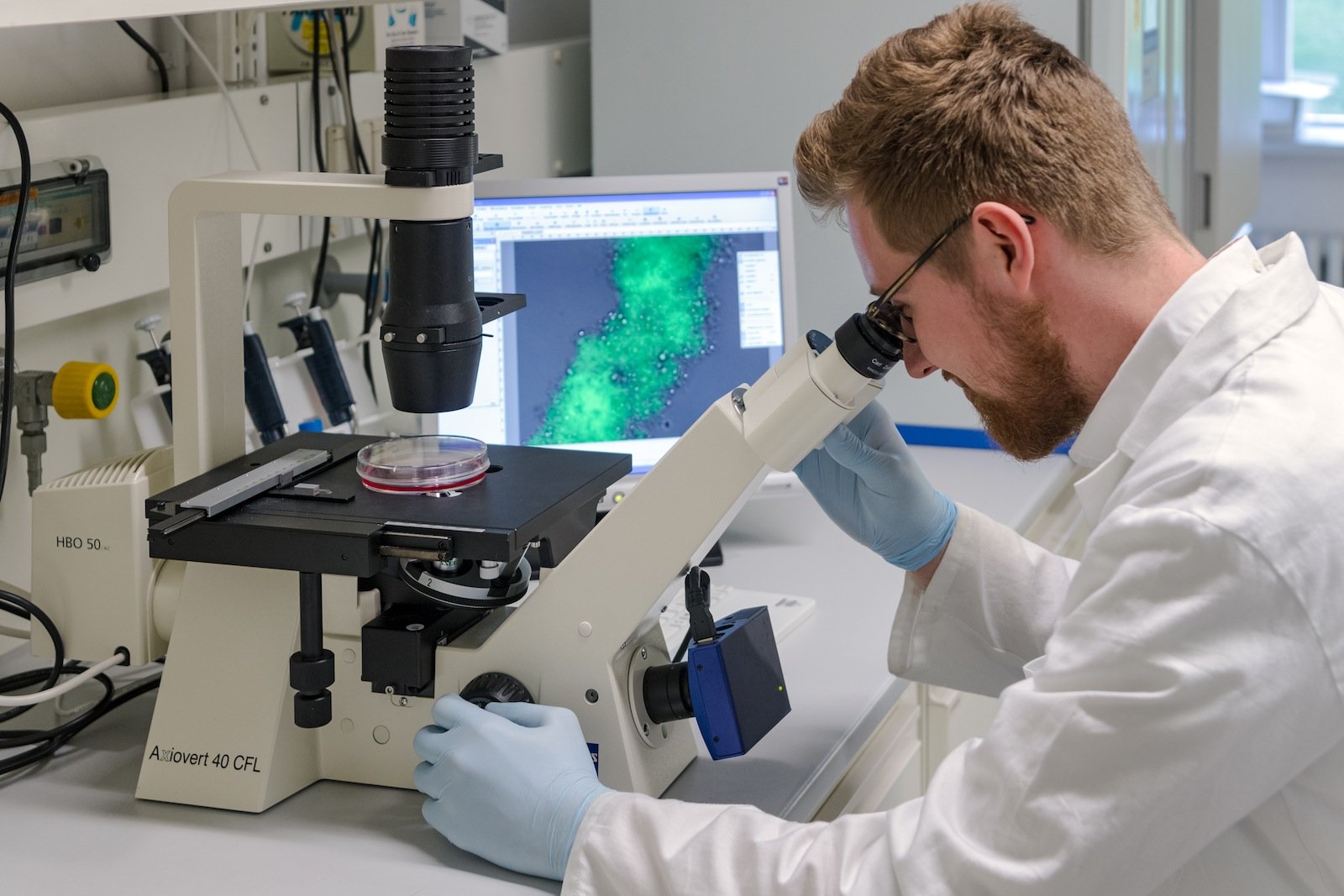

Clemens Ries betrachtet erfolgreiche Polymerisationsexperimente unter dem Fluoreszenzmikroskop.

Quelle: Andreas Heddergott /TUM

Als Drucker setzte das Team auf ein handelsübliches Gerät, mit dem im Normalfall Kunststoffteile hergestellt werden. Es wurde so modifiziert, dass es lebende Zellen in eine Matrix drückt. Das Team nennt ihn biotINK. Bisher siedelten Forscher in aller Welt, die Organe drucken wollte, lebende Zellen auf einem Gerüst an. Wenn diese Gebilde in einen Körper eingepflanzt werden, beginnen sie nach einer Weile zu wachsen und sich mit dem umliegenden Gewebe zu verbinden. Zuletzt muss das Gerüst entfernt werden.

Biologischer Zwei-Komponenten-Kleber

Das ersparen sich die Münchner. Sie haben eine Art Biotinte entwickelt, einen biologischen Zwei-Komponenten-Kleber. Sie nutzen die starke natürliche Bindung von Biotin, besser bekannt als Vitamin B7, und dem Protein Streptavidin, um die vom Drucker in Form gebrachten lebenden Zellen miteinander zu verbinden. So entsteht Schicht für Schicht eine mehr oder weniger komplexe Form, die Menschen implantiert werden könnte.

Während die Überlebensfähigkeit der Zellen bei der Münchner Anordnung bei nahezu 100 Prozent liegt, beträgt sie bei anderen Verfahren 40 bis 85 Prozent. Ehe gedruckte Organe zur Transplantation zugelassen werden ist allerdings noch eine Menge an Entwicklungsarbeit zu leisten.

Platz eins bei der Weltmeisterschaft

Ein Gewinn ist das neue Verfahren auf jeden Fall: Das Team schaffte damit den ersten Platz in der Kategorie Overgraduate bei der akademischen Weltmeisterschaft auf dem Gebiet der Synthetischen Biologie. Ausgezeichnet werden Studenten, die Erfolge bei der Entwicklung künstlicher Organe vorweisen können.

Julian Hofmann (v.l.n.r.), Christoph Gruber, Luisa Krumwiede und Javier Luna Mazari mit dem biotINK Gewebedrucker.

Quelle: Andreas Heddergott/TUM

Der am Massachusetts Institute of Technology (MIT) initiierte Wettbewerb wird seit 2003 von der iGEM Foundation veranstaltet (iGEM=Genetically Engineered Machine).

Mit 3D-Druck hat sich auch ein interdisziplinäres Forscherteam unter Führung des Fraunhofer-Instituts für Lasertechnik (ILT) aus Aachen beschäftigt: Im Rahmen des Forschungsprojekts Artivasc 3D hat es ein 3D-Druckverfahren entwickelt, mit dem sich künstliche, verzweigte Blutgefäße herstellen lassen. Sie sollen künftig bei der Kultivierung des Hautsystems für Blutzufuhr sorgen.

Ein Beitrag von: