Forschende drucken Schaumstoff mit Selbstheilungseffekt

US-Forschende haben einen Schaumstoff mit Superkräften entwickelt. Er könnte für Motorradhelme, Stoßstangen oder Panzerungen verwendet werden.

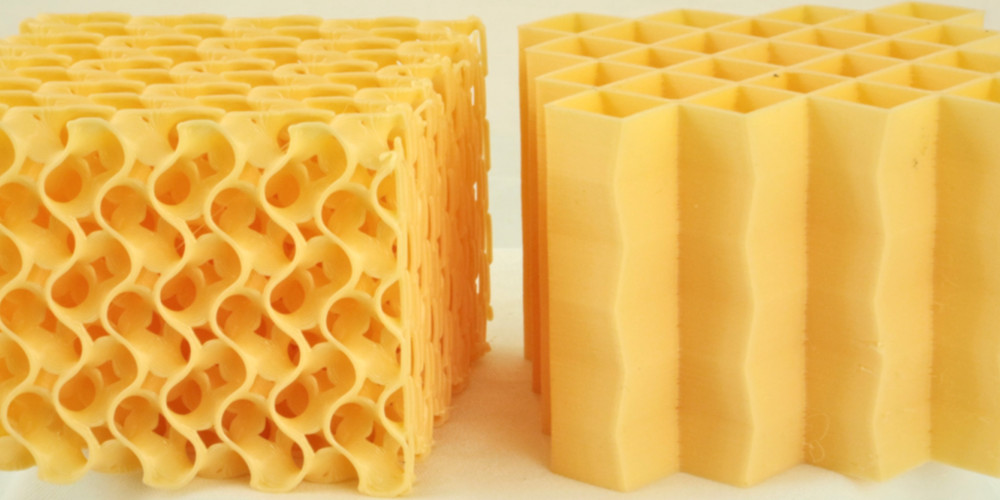

Forschende der University of Texas in Dallas haben Chemie und Technologie miteinander verbunden, um einen 3D-gedruckten Schaumstoff herzustellen, der haltbarer und recycelbarer ist als der Polymerschaumstoff, der in vielen Alltagsprodukten zu finden ist.

Foto: University of Texas at Dallas

Schaumstoff steckt in vielen Produkten unseres Alltags: in Matratzen, Polstern, Autositzen oder Dämmmaterialien. Meist unauffällig – und doch unverzichtbar. Nun haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der University of Texas in Dallas (UT Dallas) ein neues Kapitel in der Materialforschung aufgeschlagen. Sie entwickelten einen Schaumstoff, der sich nicht nur individuell formen lässt, sondern auch wiederverwertbar und selbstreparierend ist. Das Besondere: Er lässt sich im 3D-Druckverfahren herstellen.

Schaumstoffe im Wandel: Warum neue Materialien gefragt sind

Die meisten herkömmlichen Schaumstoffe bestehen aus duroplastischen Polymeren. Diese Kunststoffe werden während der Herstellung chemisch gehärtet. Ist diese Härtung abgeschlossen, bleibt das Material dauerhaft in seiner Form. Ein Nachteil: Es kann weder geschmolzen noch recycelt werden. Viele dieser Produkte landen daher nach der Nutzung auf der Mülldeponie.

Genau hier setzt das Forschungsteam der UT Dallas an. Ihr Ziel: einen Schaumstoff zu entwickeln, der sich im 3D-Druck fertigen lässt, dabei robust ist, aber auch Eigenschaften mitbringt, die Wiederverwertung ermöglichen. Ein weiterer Fokus lag auf der Möglichkeit, komplexe Geometrien zu erzeugen – etwa für Stoßdämpfer oder Isoliermaterialien.

Dynamische Chemie als Schlüssel

Das Herzstück der Innovation liegt in der sogenannten dynamischen kovalenten Chemie. Dabei handelt es sich um chemische Bindungen, die sich unter bestimmten Bedingungen reversibel verhalten. Das heißt: Das Material kann sich selbst reparieren, wenn es beschädigt wird. Zwar lässt sich der Schaum nicht vollständig neu formen wie thermoplastische Kunststoffe, aber durch seine Struktur ist er langlebiger und nachhaltiger nutzbar.

„Das Ziel des Projekts bestand darin, einige Einschränkungen beim 3D-Druck in Bezug auf die Herstellung von Polymerschaum zu beheben“, erklärt Dr. Ron Smaldone, Professor für Chemie und Biochemie an der UT Dallas. Er ist der verantwortliche Autor der Studie, die in der Fachzeitschrift RSC Applied Polymers erschienen ist.

3D-Druck als Produktionsweg der Zukunft?

Mit dem 3D-Druckverfahren konnten die Forschenden gezielt komplexe Strukturen erzeugen – etwa feine Gitter, die dem Material zusätzliche Flexibilität und Stoßabsorption verleihen. Gerade für Anwendungen wie Helme, Stoßfänger oder sogar Schutzkleidung könnte das entscheidend sein. Denn diese Produkte müssen nicht nur leicht, sondern auch besonders widerstandsfähig sein.

„Eine der Hauptanwendungen oder -interessen für 3D-druckbare Schäume ist die Isolierung und Stoßdämpfung“, so Smaldone. Denkbar sind auch Einsätze in der Automobilindustrie oder im Sportbereich – überall dort, wo es auf die Kombination von Leichtigkeit und Belastbarkeit ankommt.

Zwei Jahre Entwicklung – von der Idee bis zum Druck

Rebecca Johnson, Doktorandin an der UT Dallas, arbeitete über zwei Jahre an dem Projekt. „Das ist wahrscheinlich das längste Projekt, das ich je gemacht habe“, erzählt sie. Besonders aufwendig war es, die Polymerzusammensetzung so zu gestalten, dass sie mit gängigen 3D-Druckern kompatibel ist. Erst dann konnte das Material präzise und fehlerfrei verarbeitet werden.

Gemeinsam mit dem zweiten Co-Hauptautor Ariel Tolfree entwickelte sie eine Rezeptur, die nicht nur druckfähig, sondern auch mechanisch stabil ist. Beide schöpften ihre Ideen aus vorhandener Literatur und früheren Studien, entwickelten die Konzepte aber deutlich weiter.

Vom Labormodell zum Ballonhund

Um die Vielseitigkeit ihres Materials zu demonstrieren, entschieden sich die Forschenden für ein ungewöhnliches Testobjekt: einen Ballonhund. Diese verspielte Form symbolisiert die Wandelbarkeit des Schaums. „Ein Ballon wirkt gewöhnlich, bis er zu etwas Neuem verdreht wird und fast alle Erwartungen übertrifft“, sagt Tolfree. „Unsere Schaumstoffe sind genauso – zunächst unscheinbar, aber sobald sie sich ausdehnen und verwandeln, werden sie zu etwas Bemerkenswertem.“

Recycelbar, flexibel, anpassbar: Doch was kommt als Nächstes?

Auch wenn der Schaumstoff heute schon vielversprechende Eigenschaften zeigt, sehen die Forschenden weiteres Potenzial. Tolfree will die Forschung fortsetzen – mit dem Ziel, die Wiederverwertbarkeit zu verbessern und das Material in größere Fertigungsprozesse zu integrieren. Dabei geht es nicht nur um die chemische Struktur, sondern auch um Nachhaltigkeit.

„Das Neue daran ist, dass wir dynamische Chemie nutzen, um wirklich großartiges Schaummaterial zu drucken“, fasst Smaldone zusammen. Die nächste Herausforderung: Die Eigenschaften so anzupassen, dass verschiedene Anforderungen abgedeckt werden können – vom Helm über die Isolierung bis hin zu ganz neuen Anwendungen.

Ein Beitrag von: