Diese Roboter-Reptilien spionieren ihre echten Artgenossen aus

Ob diese Erfindung auch etwas für den deutschen Tierfilmer Andreas Kieling wäre? Robotische Nachbauten eines Krokodils und einer Echse, die mit Kameraaugen ausgestattet sind? Die Maschinen in Tierform bewegen sich so natürlich, dass sie richtig nah an ihre echten Vorbilder herankommen. Das Ergebnis: herausragende Bilder.

Näher geht nicht: Tierfilmer Andreas Kieling verzichtet auf robotische Helfer. Selbst vor Krokodilen kennt er keine Scheu.

Foto: Andreas Kieling/ZDF

Tierfilmer Kieling ist bekannt dafür, sich ganz nah an seine Filmstars heranzuwagen – behutsam, aber ein Restrisiko bleibt. Auch Krokodile hat er schon aus nächster Nähe aufgenommen.

Der Roboter-Spion vom EPFL, der von einem echten Reptil rein äußerlich zunächst einmal nicht zu unterscheiden ist.

Quelle: EPFL

Die Produzenten der BBC-One-Serie „Spy in the Wild“ (Spion in freier Bildbahn) wollten sich bei dieser Spezies selbst nicht so weit vor wagen. Und holten sich Hilfe. Technische. Aus der Robotik-Abteilung der École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL).

Robotischer Salamander gab den Anstoß

Sie bestellten in der Schweizer Universität zwei Maschinen, die aussehen sollten wie ein Krokodil und eine Echse. Die Maschinen sollten sich zudem naturgetreu bewegen können. Last but not least sollten die Roboter über Kameras statt Augen verfügen, um Nahaufnahmen ihrer tierischen Vorbilder machen zu können.

Der am EPFL entwickelte Robotik-Salamander Pleurobot.

Quelle: Konstantinos Karakasiliotis & Robin Thandiackal/BioRob/EPFL/2013

Auf diese Idee waren die BBC-Produzenten gekommen, nachdem sie Filme über den am EPFL entwickelten Robotik-Salamander Pleurobot gesehen hatten. Um ihn zu entwickeln, hatten Wissenschaftler um Auke Ijspeert zunächst unter dem Röntgengerät die Bewegungen einer echten Salamander-Art aus Südeuropa studiert, um diese dann auf einen Roboter zu übertragen. Pleurobot wurde zum Teil mit dem 3D-Drucker hergestellt.

Fernsteuerung reicht bis zu 500 m weit

Und was haben die EPFL-Wissenschaftler den Fernsehleuten geliefert? Herausgekommen sind Roboter mit einer Aluminium– und Kohlefaserstruktur. Anstelle der Gelenke arbeiten 24 Motoren. Sie sind mit einem Mini-Computer verdrahtet.

Die Robo-Tiere können sogar ins Wasser. Dafür sorgt eine Haut aus Latex, kunstvoll gemustert wie die der natürlichen Vorbilder.

Die Robo-Tiere vom EPFL können sogar ins Wasser.

Quelle: EPFL

Die tierisch gut aussehenden Maschinen können aus einer Entfernung von bis zu 500 Metern ferngesteuert werden – eine sichere Entfernung für die Filmemacher.

Tierische Roboter als Retter in der Not

Für die EPFL-Forscher sind die Reptilienroboter aber viel mehr als ferngesteuerte Spione. Sie sehen darin ein Instrument zum Studium der Tierbewegung und Biomechanik in der künftigen Forschung. „Wir studieren zunächst die Biologie, sammeln Informationen und Daten vom lebendigen Vorbild, um uns für das Roboter-Design schlau zu machen, und dann verwenden wir dieses Design, um mehr über die ursprüngliche Biologie herauszufinden“, erklärt Wissenschaftler Kamilo Melo vom Biorob Labor der EPFL.

Die tierischen Roboter sollen eines Tages in Notsituationen, wie nach einem Erdbeben, eingesetzt werden, um die Opfer zu finden und möglicherweise sogar zu retten.

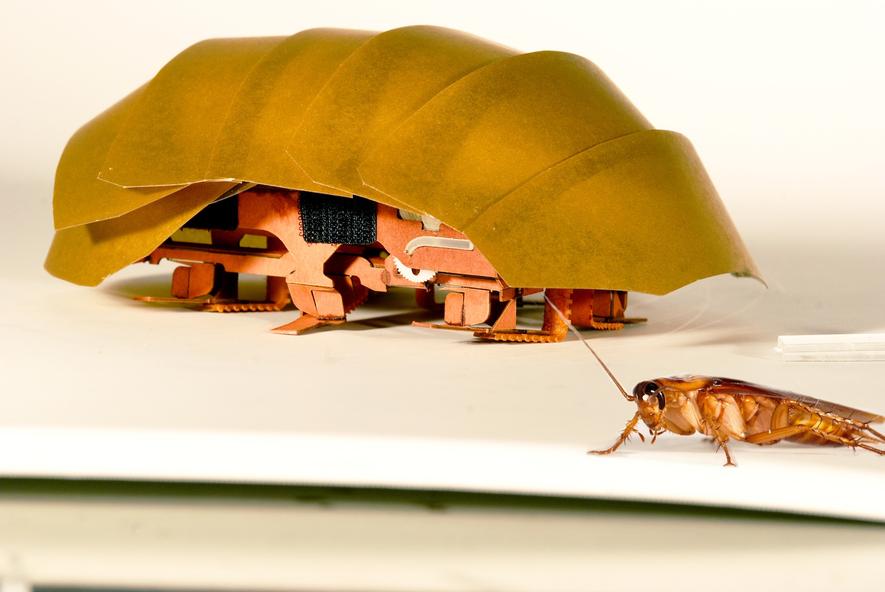

Der handflächengroße Miniroboter CRAM ist nach dem Vorbild von Kakerlaken gebaut und soll künftig Verschüttete erreichen. Dabei könnten er auch klären, ob beispielsweise Schuttberge stabil genug sind, damit auch Helfer vordringen können.

Quelle: Tom Libby, Kaushik Jayaram & Pauline Jennings/PolyPEDAL Lab UC Berkeley

Die BBC-Filmaufnahmen boten da schon einmal ideales Testgelände für erschwerte Bedingungen: Gedreht wurde im Murchison Falls Naturpark in Uganda. Dort war es feucht, schlammig und staubig mit Temperaturen bis zu 70 °C innerhalb der Latexhaut.

Raus aus dem Labor und unter realen Bedingungen testen

„Wir ermutigen Robotiker, ihre Roboter aus dem Labor zu nehmen“, sagt EPFL-Wissenschaftler Tomislav Horvat, der zusammen mit Melo während des Reptilien-Abenteuers arbeitete. „Dadurch lernen sie auf Dinge zu achten, die in kontrollierten Umgebungen übersehen werden und das wird ihre Designs und die Software verbessern.“

Künstlicher Rochen, Cyber-Heuschrecke und softer Oktopus-Roboter

Und hier hätten wir noch weitere tierisch spannende Geschichten. Zum Beispiel über einen künstlichen Rochen mit einem Skelett aus Gold, einer Kunststoffhülle und 200.000 Herzmuskelzellen von Ratten. Forscher steuern das Mischwesen mit Lichtsignalen.

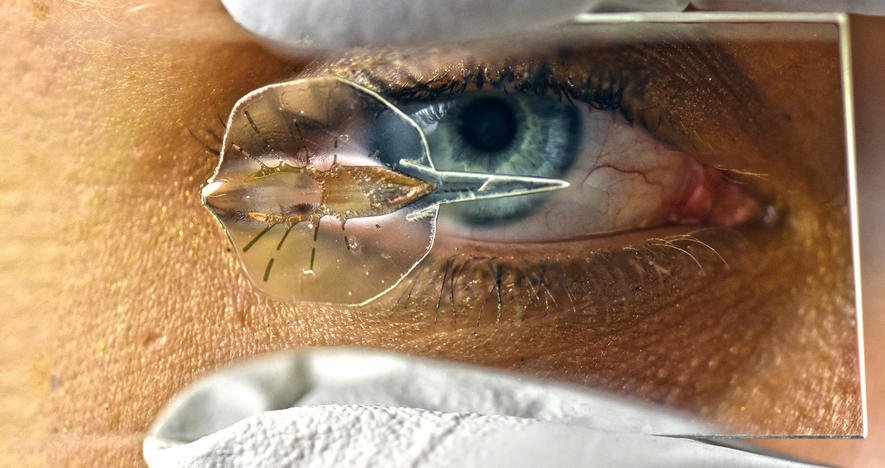

Blick auf den künstlichen Rochen. Auf seiner Oberfläche sitzen Herzmuskelzellen von Ratten, die sich auf Lichtsignale hin zusammenziehen. Dadurch kann der Roboter in einer Nährstofflösung schwimmen.

Quelle: Karaghen Hudson/dpa

Außerdem arbeiten Forscher an einer Cyber-Heuschrecke, die auf Sprengstoffsuche geht: Eine Elektrode im Gehirn speichert die Gerüche, die das Tier mit seinen empfindlichen Antennen wahrnimmt.

Stichwort Softrobotik: Ein Robotikerteam aus Pisa widmet sich seit 2009 einem Oktopus-Roboter und versucht, die geschmeidigen Bewegungen der Arme seines biologischen Vorbilds zu imitieren. Den Bericht dazu finden Sie hier.

Ein Beitrag von: