Ohne Antrieb: Magnetfeld bringt Metamaterial in Bewegung

Magnetfelder steuern Origami-Metamaterial wie Roboter – ohne Motoren, nur durch Geometrie. Eine neue Technik mit vielen Anwendungsmöglichkeiten.

Ingenieure der Princeton University haben ein Material entwickelt, das sich ausdehnen, neue Formen annehmen, sich bewegen und elektromagnetischen Befehlen wie ein ferngesteuerter Roboter folgen kann, obwohl es weder über einen Motor noch über interne Getriebe verfügt.

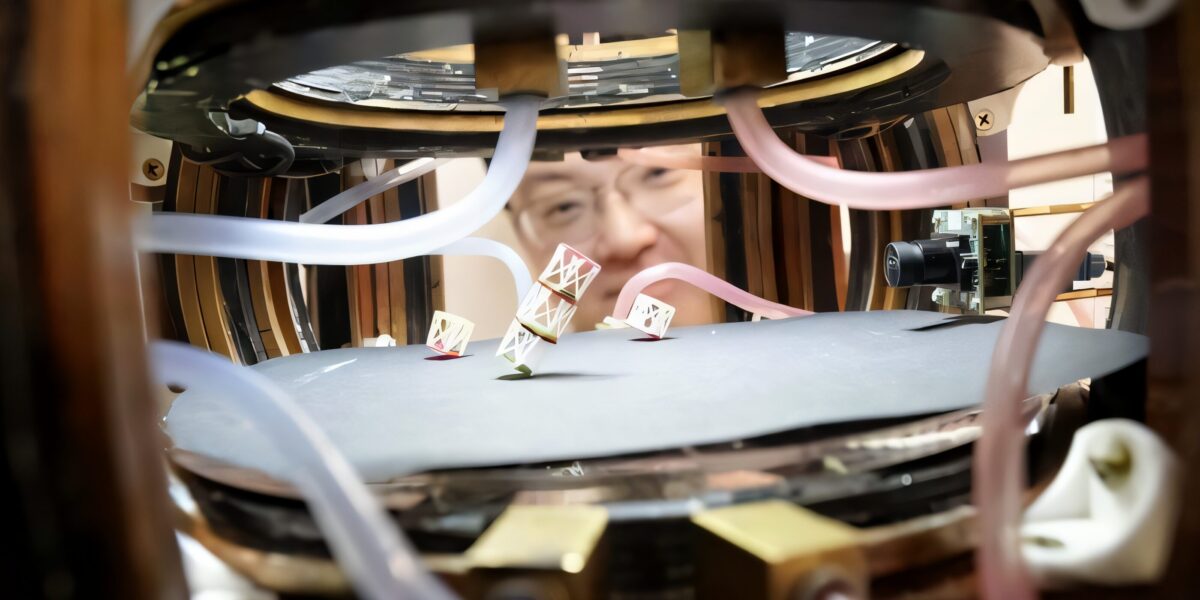

Foto: Aaron Nathans/Princeton University

Was wäre, wenn sich ein Material wie ein Roboter bewegen ließe – ohne dass es einen Motor, eine Batterie oder ein Kabel benötigt? Genau das haben Forschende an der Princeton University umgesetzt. Ihr sogenannter „Metabot“ ist ein neu entwickeltes Metamaterial, das durch Magnetfelder von außen gesteuert wird und dabei seine Form verändern, sich bewegen und sogar komplexe Bewegungsfolgen ausführen kann.

Dabei verwischen die Grenzen zwischen Robotik und Materialwissenschaft. Das Team ließ sich von der Faltkunst des Origami inspirieren und kombinierte einfache Kunststoffe mit magnetischen Verbundwerkstoffen. Herausgekommen ist ein System, das auf einfache Befehle reagiert, diese aber in komplexes Verhalten umsetzen kann – ganz ohne klassische mechanische Komponenten.

Inhaltsverzeichnis

Bewegung ohne Antrieb – wie ist das möglich?

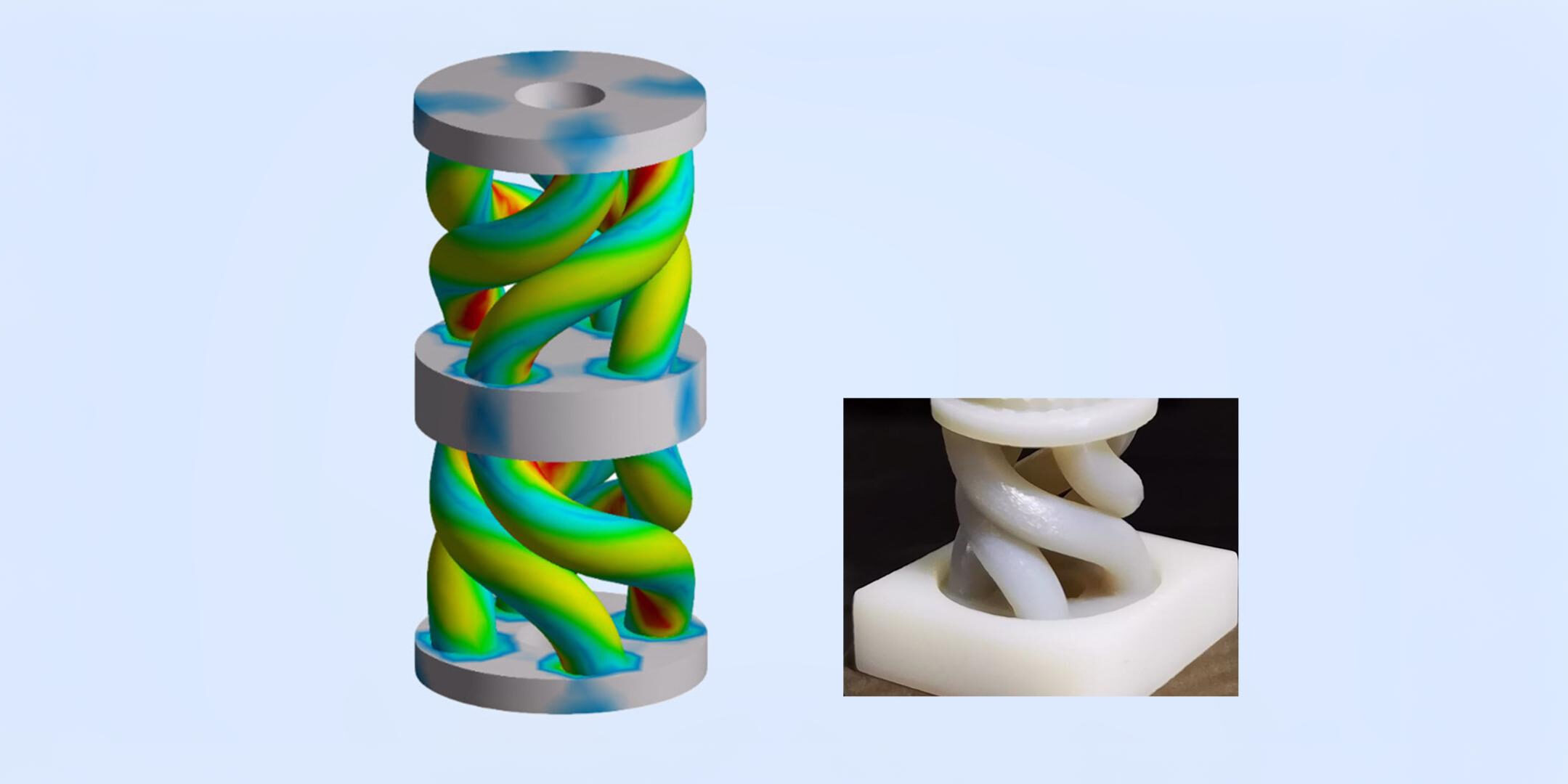

Die Basis des Metabots ist ein sogenanntes Metamaterial. Solche Materialien verdanken ihre besonderen Eigenschaften nicht ihrer chemischen Zusammensetzung, sondern ihrer Struktur. Beim Metabot kommen dabei sogenannte Kresling-Zylinder zum Einsatz – eine Art Origami-Röhre, die sich bei Verdrehung zusammenzieht oder aufspringt.

Diese Zylinder bestehen aus Kunststoff mit innenliegenden Stützstreben. Sie wurden so konstruiert, dass sie bei Krafteinwirkung eine bestimmte Bewegung ausführen – wie ein zusammendrückbarer Trinkbecher, nur präziser. Durch Kombination zweier spiegelbildlicher Zylinder entsteht ein Baustein, der auf verschiedene Drehungen unterschiedlich reagiert. Dieses Prinzip der Spiegelung wird Chiralität genannt.

Das eigentliche Steuerelement sind jedoch die außen angebrachten Magnetfelder. Durch gezielte Ansteuerung lassen sich die Kresling-Strukturen aus der Ferne aktivieren. Sie verdrehen, verkürzen oder verlängern sich – und das Ganze passiert berührungslos. „Man kann zwischen einem Material und einem Roboter umwandeln“, sagt Glaucio Paulino, Professor für Bauingenieurwesen in Princeton.

Energie und Steuerung in einem Schritt

Die Magnetfelder übernehmen im System gleich zwei Funktionen: Sie übertragen Energie und geben gleichzeitig Steuersignale. So lässt sich das Material mit wenigen Eingaben zu komplexem Verhalten bringen. „Jedes Verhalten ist für sich genommen sehr einfach“, erklärt Minjie Chen, Mitautor der Studie. „Aber wenn man sie kombiniert, kann das Verhalten sehr komplex sein.“

Ein besonderer Vorteil des Systems: Es funktioniert modular. Viele kleine Einheiten lassen sich zu größeren Strukturen zusammenfügen. Dabei sorgt die Chiralität dafür, dass sich bestimmte Bewegungen gegenseitig verstärken oder aufheben können. Diese Eigenschaft nutzen die Forschenden gezielt aus.

Der Metabot als Experimentierplattform

Das Team baute verschiedene Prototypen, darunter einen Metabot mit einer Höhe von nur 100 Mikrometern – kaum dicker als ein menschliches Haar. Die Herstellung erfolgte mithilfe von Laserlithografie, einem hochpräzisen Fertigungsverfahren. So lassen sich extrem kleine Strukturen realisieren, was vor allem für medizinische Anwendungen interessant ist.

Ein möglicher Anwendungsfall: Der Metabot könnte eines Tages Wirkstoffe im Körper an genau die richtige Stelle bringen oder minimalinvasive Eingriffe unterstützen. Denkbar wäre auch der Einsatz als dynamische Hülle, die ihre Eigenschaften – etwa Temperaturleitfähigkeit – je nach Bedarf verändert.

Das Team entwickelte zudem einen Thermoregulator aus dem Material. Er kann zwischen einer schwarzen, lichtabsorbierenden und einer silbernen, reflektierenden Oberfläche wechseln. In einem Versuch ließen die Forschenden die Oberfläche unter Sonnenlicht von 27 °C auf 70 °C aufheizen – und anschließend wieder abkühlen. Solche Materialien könnten Gebäude energieeffizienter machen oder in Satelliten zum Einsatz kommen.

Simulation komplexer Systeme

Eine weitere Stärke des Metamaterials ist laut Forschungsteam sein asymmetrisches Verhalten bei Bewegung. Bei klassischem Material führt eine Drehung in die eine Richtung und anschließend in die entgegengesetzte wieder in die Ausgangsposition zurück. Der Metabot dagegen kann sich bei umgekehrter Reihenfolge anders verformen. Das simuliert ein Phänomen namens Hysterese – ein bekanntes Verhalten in physikalischen und wirtschaftlichen Systemen, das bislang nur schwer mathematisch modellierbar war.

„Dies gibt uns eine physikalische Methode, um komplexes Verhalten wie nichtkommutative Zustände zu simulieren“, sagt Paulino.

Zukunftsperspektiven

Langfristig sehen die Forschenden großes Potenzial in der Kombination von Geometrie und Magnetsteuerung. Anwendungen in der Softrobotik, Medizintechnik, Energieeffizienz und sogar in der Computertechnik sind denkbar. Strukturen könnten zukünftig als physische Logikgatter arbeiten und so komplexe Aufgaben übernehmen – ohne elektronische Bauteile.

Xuanhe Zhao vom MIT, der nicht an der Studie beteiligt war, betont: „Die Arbeit eröffnet einen neuen und spannenden Weg für das Origami-Design und seine Anwendungen.“

Ein Beitrag von: