Schnelle Kontrolle für Stahlfaserbeton

Mit einem neuen Verfahren kann die Qualität von Stahlfaserbeton zuverlässig überprüft werden. Röntgendaten aus einem Computertomographen blicken tief in den Beton, eine Software berechnet die Verteilung der Stahlfasern. Ein Prototyp könnte in fünf Jahren verfügbar sein.

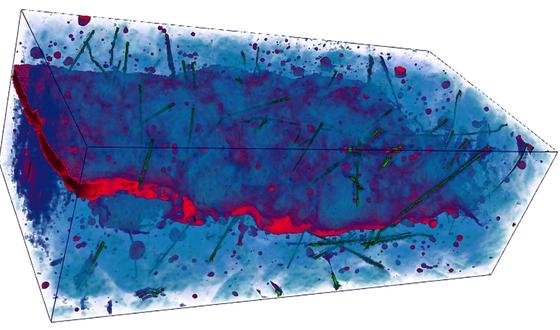

In der Computertomographie wird der Betonzylinder detailliert dargestellt. Der Riss verläuft entlang der dunklen Fläche.

Foto: Fraunhofer ITWM

Beton, meist ist es Stahlbeton, ist das am häufigsten verwendete Baumaterial. Aus langen Stahlstangen wird ein dichtes Stahlgerüst gebogen, die Bewehrung, die dann mit Beton aufgefüllt wird. Doch Stahlbetonbau ist zeitraubend. Es können Tage und Wochen vergehen, bis die Bewehrung großer Gebäude geknüpft ist und endlich mit Beton vergossen werden kann. Schneller geht es mit Stahlfaserbeton, dem im flüssigen Zustand kiefernnadellange Stahlfasern beigemischt werden.

Die Qualität von Stahlfaserbeton lässt sich schwer überprüfen

Im ausgehärteten Beton übernimmt dieses Fasergewebe dann die Aufgabe der klassischen Bewehrung. Es schluckt die Kräfte und gleicht Risse aus. Trotzdem hat sich der Stahlfaserbeton bislang nicht durchgesetzt, denn seine Qualität lässt sich nur schwer überprüfen. Bisher gibt es keine Methode, mit der man einfach und zuverlässig untersuchen kann, wie gut sich die Fasern im Beton verteilt haben. Davon aber hängt die Tragfähigkeit des Werkstoffs entscheidend ab. Sind die Fasern verklumpt oder einzelne Bereiche einer Betonplatte völlig frei von Fasern, kann das Material Belastungen weniger gut widerstehen. Vielen Bauunternehmen ist der Einsatz von Stahlfaserbeton deshalb zu unsicher.

Den Durchblick im Faserbeton bringt jetzt ein neues Analyseverfahren, das Mathematiker vom Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik ITWM in Kaiserslautern entwickelt haben. Mithilfe von hochaufgelösten Bildpunkten und der Wahrscheinlichkeitsrechnung ermittelt es in wenigen Sekunden, wie die vielen Fasern in einer Betonprobe verteilt sind. Die Experten um Projektleiter Ronald Rösch nutzen dafür Röntgendaten aus einem Computertomographen (CT). „Das ist wie bei einer medizinischen Untersuchung, nur, dass wir keinen Menschen, sondern eine Probe aus dem fertigen Bauteil untersuchen“, sagt Rösch.

Die Forscher ziehen dazu einen etwa zehn Zentimeter langen Bohrkern aus dem Beton, der mit Röntgenstrahlung abgetastet wird. Die Auflösung dieses industriellen CT ist etwa tausendmal feiner als bei einem medizinischen Gerät. Das System macht mikro- meterfeine Strukturen sichtbar. Es spuckt einen hochaufgelösten dreidimensionalen Datensatz der Betonprobe mit etwa acht Milliarden Bildpunkten aus. Diese gewaltige Bilddatendatei analysieren Rösch und seine Mitarbeiter mit ihrer Software. Zunächst prüft sie anhand der Kontrastunterschiede zu welcher Struktur jeder einzelne Bildpunkt gehört, zum Beton, zu einem Steinchen, einer eingeschlossenen Luftblase oder zu einer Stahlfaser. So werden im Bild nach und nach sämtliche Fasern sichtbar.

Wahrscheinlichkeitsrechnung bringt Struktur in das Gewirr

„Dieses Bild allein hilft aber wenig“, erklärt Rösch, „weil das Gewirr so dicht ist, dass man mit dem bloßen Auge kaum einzelne Fasern erkennen kann.“ Die Kaiserslauterer Forscher haben daher eine Software entwickelt, die Ordnung ins Chaos bringt. Sie bewertet nicht jede einzelne Faser, sondern das ganze System. Das Programm entscheidet, ob ein Pixel Bestandteil einer Faser ist und welche Richtung sie hat.

Für jeden Bildpunkt berechnet das Programm, wie die benachbarten Stellen definiert sind. Handelt es sich um eine Faser oder nicht? Interessant sind vor allem die Punkte, an denen sich viele Fasern berühren oder kreuzen. Denn zunächst ist nicht klar, zu welcher Faser jedes einzelne benachbarte Pixel eigentlich gehört. Deshalb nutzen die Wissenschaftler die Wahrscheinlichkeitsrechnung. Sie gewichtet die Lage jedes Punkts und ordnet diesen logisch sinnvoll einer Faser zu. Die Software verrät nicht nur, wie hoch der Faseranteil in der Probe ist, sondern auch, wie die Fasern ausgerichtet sind. „Das ist vor allem wichtig, wenn die Betonbauteile Kräfte aus einer bestimmten Richtung aufnehmen müssen“, sagt Rösch, beispielsweise bei Brücken, über die Autos und Züge rauschen.

Natürlich weiß Rösch, dass sich ein Computertomograph, der derzeit noch die Größe eines Wandschranks hat, nicht direkt auf einer Baustelle einsetzen lässt. „Doch die Hürde ist überwindbar“, sagt Rösch. „Unsere Kollegen am Fraunhofer-Entwicklungszentrum Röntgentechnik EZRT in Erlangen haben schon ein Gerät von der Größe einer Bierkiste entwickelt.“ Ein Prototyp für die Praxis könnte in fünf Jahren verfügbar sein, schätzt der Mathematiker.

Ein Beitrag von: