Haut aus dem 3D-Drucker macht Tierversuche überflüssig

Forschende aus Österreich entwickeln eine 3D-gedruckte Haut, um Nanopartikel aus Kosmetika ohne Tierversuche zu testen.

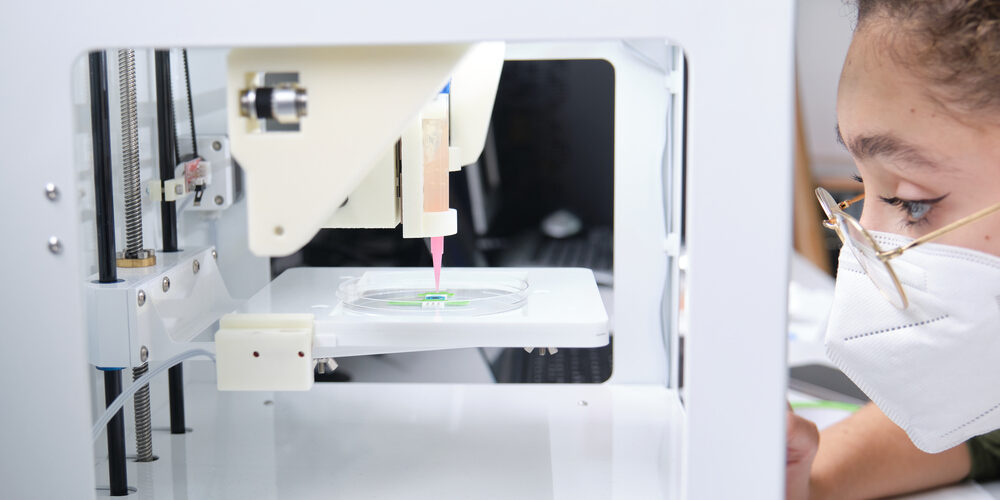

3D-gedruckte Struktur mit menschlichen Keratinozyten. Die dadurch entstehende Haut könnte Tierversuche bei Kosmetika verhindern.

Foto: Manisha Sonthalia - Vellore Institute of Technology

Forschende der TU Graz und des Vellore Institute of Technology entwickeln eine künstliche Haut aus dem 3D-Drucker. Ziel ist es, Tierversuche in der Kosmetikindustrie durch realistische Hautmodelle mit lebenden Zellen zu ersetzen. Erste Tests zeigen vielversprechende Ergebnisse: Die künstliche Haut ist stabil und zellverträglich.

Inhaltsverzeichnis

Der Druck auf Tierversuche wächst

Seit Inkrafttreten der EU-Richtlinie 2010/63/EU stehen Tierversuche in der Kosmetikforschung zunehmend in der Kritik. Besonders Nanopartikel in Produkten wie Sonnencremes müssen auf Verträglichkeit getestet werden – bisher oft mit Tierversuchen. Doch der politische und gesellschaftliche Druck, auf tierfreie Methoden umzusteigen, wächst. Eine Lösung könnte aus dem 3D-Drucker kommen.

Ein interdisziplinäres Forschungsteam der Technischen Universität Graz und des Vellore Institute of Technology (VIT) in Indien entwickelt derzeit eine neuartige Hautimitation. Diese soll echte Haut so genau wie möglich nachbilden – nicht nur optisch, sondern auch strukturell und funktional.

Hautimitate aus lebenden Zellen

Die künstliche Haut besteht aus sogenannten Hydrogelen. Dabei handelt es sich um wasserreiche Materialien, die sich gut mit lebenden Zellen kombinieren lassen. Genau das ist entscheidend: Die Zellen müssen nicht nur überleben, sondern sich auch vermehren und ein Gewebe bilden. Nur dann lassen sich realistische Testergebnisse erzielen.

„Die Hydrogele für unsere Hautimitation aus dem 3D-Drucker müssen eine Reihe von Anforderungen erfüllen“, erklärt Karin Stana Kleinschek vom Institut für Chemie und Technologie biobasierter Systeme an der TU Graz. „Diese Zellen müssen nicht nur überleben, sondern auch wachsen und sich vermehren können.“

Die an der TU Graz entwickelten Hydrogel-Rezepturen bieten genau dafür eine geeignete Grundlage. Ihr hoher Wasseranteil schafft eine Umgebung, in der sich Hautzellen wohlfühlen. Gleichzeitig stellt dieser Wassergehalt hohe Anforderungen an die mechanische Stabilität der Drucke. Ohne zusätzliche Verfahren würde das Material zu weich und instabil bleiben.

Vernetzung macht das Material stabil

Um die 3D-gedruckten Gewebestrukturen haltbar zu machen, arbeiten die Forschenden an sogenannten Vernetzungsverfahren. Dabei geht es darum, die einzelnen Bestandteile des Hydrogels chemisch miteinander zu verbinden – möglichst schonend und ohne giftige Substanzen. Ziel ist es, ein stabiles, biologisch verträgliches Hautmodell zu erzeugen.

Sobald die künstliche Haut eine gewisse Reife erreicht, übernehmen die Partner am VIT in Indien die Tests. In Zellkulturen prüfen sie, ob die Hautimitation mehrere Wochen überlebt und dabei Hautgewebe bildet. Nur wenn das gelingt, lässt sich das Modell für Tests an Kosmetika nutzen.

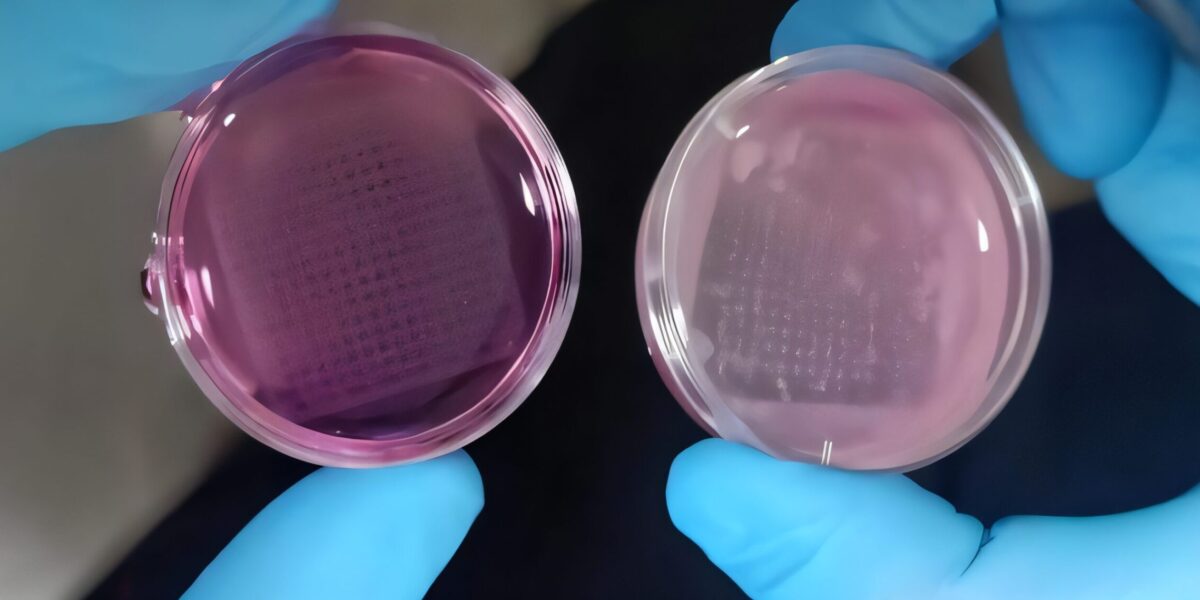

Erster Erfolg im Labor

Die bisherigen Ergebnisse sind ermutigend. Die vernetzten Hydrogels zeigten in Zellkulturversuchen keine toxischen Effekte. Gleichzeitig wiesen sie die nötige Festigkeit auf, um als Testmodell zu dienen. Damit ist der erste wichtige Schritt geschafft.

„Im nächsten Schritt werden die 3D-gedruckten Modelle (Hautimitationen) zum Testen von Nanopartikeln verwendet“, so Kleinschek. „Unsere langjährige Expertise im Bereich der Materialforschung für Gewebeimitate und die Expertise des VIT in der Molekular- und Zellbiologie haben sich perfekt ergänzt.“

Beide Partner arbeiten nun daran, die Rezepturen der Hydrogele weiter zu verbessern und ihre Eignung als Ersatz für Tierversuche zu bestätigen. Dazu gehören standardisierte Tests zur Giftigkeit und zur Aufnahme von Stoffen in die Hautstruktur.

Ein Beitrag von: