Wann bilden sich Kristalle? Forschende haben erstmals eine Antwort

Flüssigkeiten gefrieren ab einer bestimmten Temperatur. Doch wann bilden sich die ersten Kristalle? Auf diese Frage fanden Forschende am European XFEL nun erstmals eine Antwort: Sie entstehen wohl deutlich später, als man bisher vermutete. Die neuen Erkenntnisse sollen auch beim Verstehen von Naturphänomenen helfen.

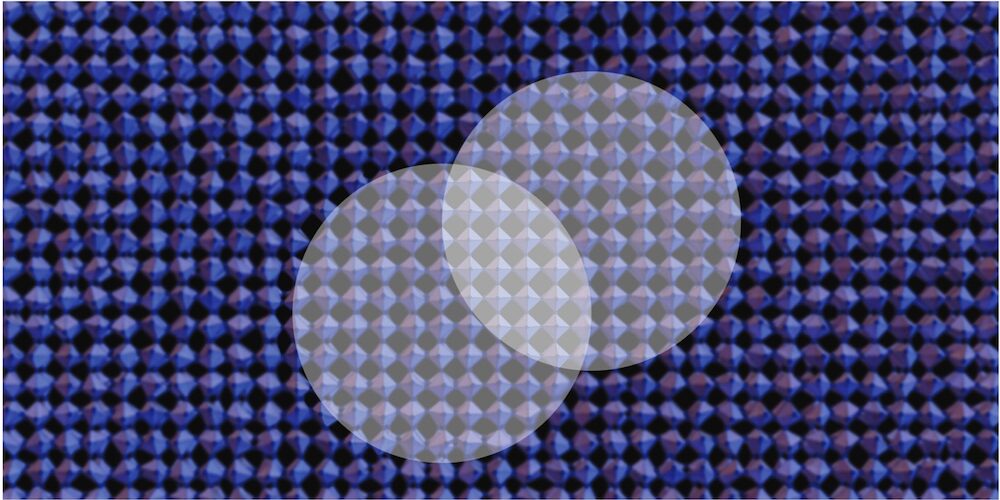

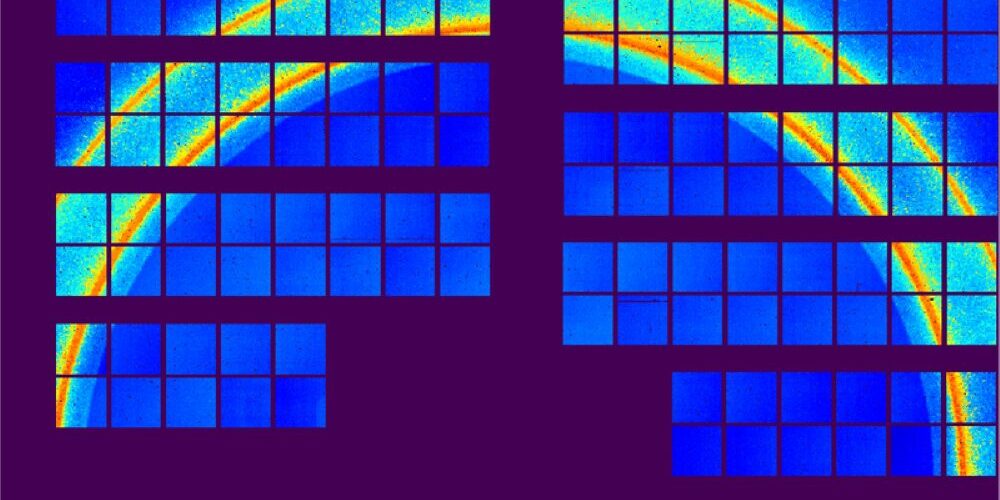

Das Beugungsmuster eines Kristalls wird per Röntgenbild sichtbar. Es entsteht aus 34.000 einzelnen Aufnahmen eines Kryptonenstrahls.

Foto: European XFEL

Der Gefrierpunkt von Wasser liegt bei unter null Grad Celsius. Das ist nicht nur eine bekannte Größe und einfach nachzuvollziehen, sondern der Gefrierpunkt ist auch der Fixpunkt der Celsius-Temperaturskala. Die Übergangsphase von flüssigem Wasser zu festem Eis dagegen ist alles andere als einfach zu erfassen. Deshalb interessieren sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für diesen komplexen Prozess. Dieser ist zugleich auf atomarer Ebene nur sehr schwer zu untersuchen. Aktuell gehen Forschende davon aus, dass im ersten Schritt Kristalle vor allem nach dem Zufallsprinzip entstehen. Denn es ist noch unklar, wann und wo genau dieser Vorgang eigentlich startet. Ein weiterer Punkt macht es den Forschenden ebenfalls schwer, die Vorgänge exakt zu ergründen: In manchen Fällen bleibt der flüssige Zustand noch eine Zeitlang erhalten, obwohl die Flüssigkeit schon derart kalt ist, dass sie längst gefrieren müsste. Die Kristallbildung gibt der Wissenschaft also weiter Rätsel auf.

Revolution für die Halbleiter-Forschung durch DNA-Origami

Die Forschenden wollen deshalb unbedingt in Erfahrung bringen, wann dieser eine Moment eintrifft und sich die ersten Kristalle in einer Flüssigkeit konkret ausbilden. Denn gerade die Entstehung der Kristalle ist für sie von entscheidender Bedeutung. Schließlich spielen sie bei den verschiedenen Naturphänomenen ebenfalls eine große Rolle. Ein Beispiel ist die Eisbildung in Wolken.

Kristallbildung erkennen durch den Einsatz von Röntgenblitzen

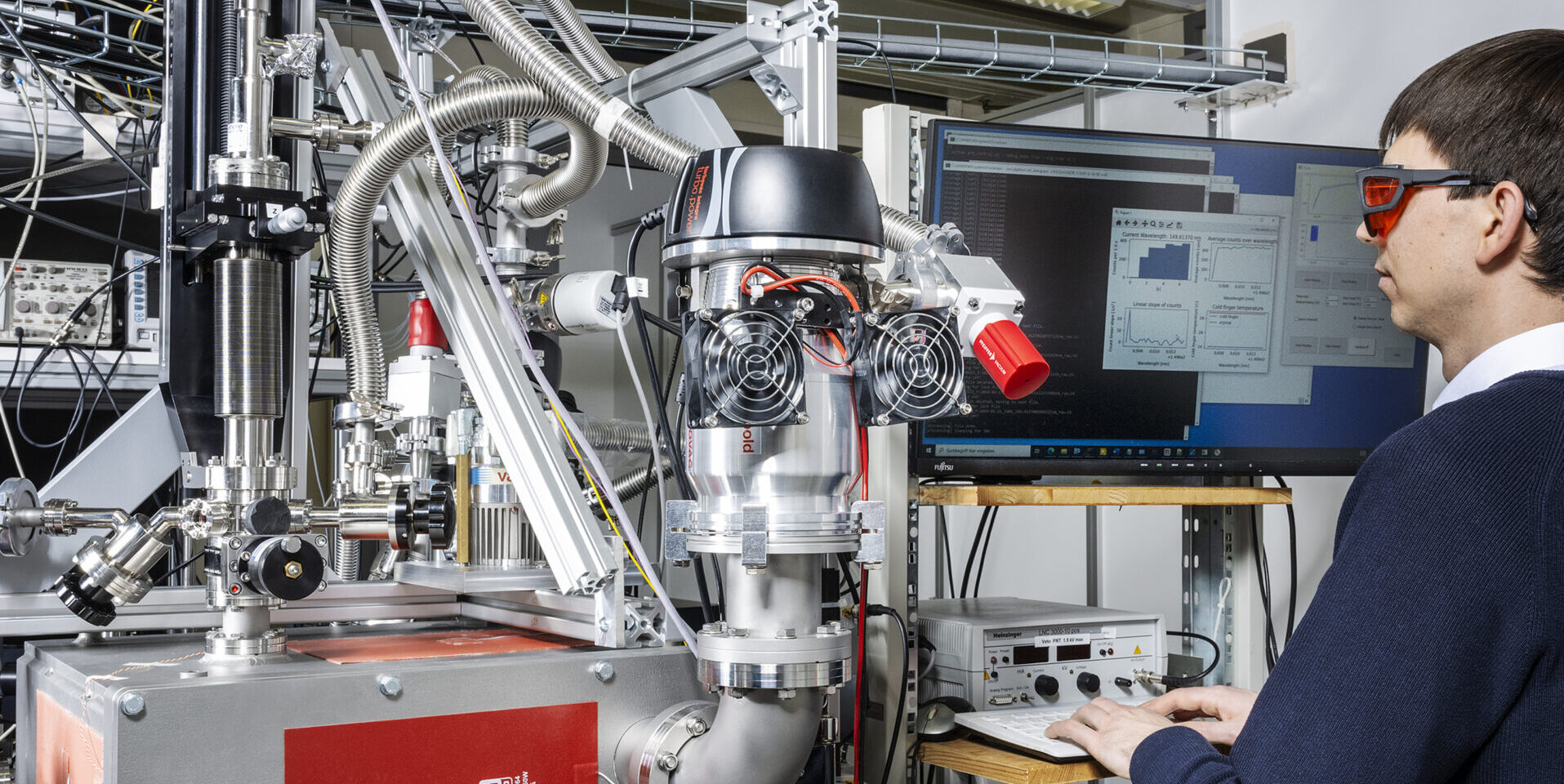

Erstmals konnte ein internationales Team aus Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern am European XFEL in Schenefeld bei Hamburg nun die Keimbildung unterkühlter Flüssigkeiten genau vermessen. Dafür setzten sie intensive Röntgenblitze des Freien-Elektronen-Röntgenlasers ein. Voraussetzung für das Gelingen war ein Vakuum. Denn nur so konnten die Forschenden sicherstellen, dass das Röntgenlicht keine Wechselwirkung mit den Molekülen der Luft eingeht. Eine solche Wechselwirkung würde das Ergebnis verfälschen.

Statt Wasser verwendeten die Forschenden für ihr Experiment Argon und Krypton in flüssiger Form. Wasser zogen sie absichtlich nicht Erwägung, da die physikalischen Eigenschaften es zu einer der kompliziertesten Flüssigkeiten machen. Darüber hinaus lassen sich für die beiden ausgewählten unterkühlten Edelgase recht zuverlässige theoretische Vorhersagen treffen. Konkret prüften die Forschenden die Kristallkeimbildungsrate J(T). Sie gibt an, dass sich ein Kristall in einer bestimmten Zeit und in einem bestimmten Raumvolumen bildet. Es handelt sich also um ein Maß für die Wahrscheinlichkeit. Es kommt immer dann zur Verwendung dieser Rate, wenn Forschende in Modellen echte Prozesse mathematisch beschreiben wollen. Deshalb sind Wettervorhersagen oder auch Klimamodelle prädestiniert dafür, diese Rate zu nutzen.

Kristalle bilden sich nach langsamer als gedacht

Statt sich auf die Simulationen der Kristallbildung zu verlassen, die durchaus mit erheblichen Unsicherheiten verbunden sind, haben die Forschenden nun die Lösung mit dem Röntgenlaser gefunden. Dessen intensive Röntgenblitze helfen ihnen dabei, die Bildung von Kristallen in Flüssigkeiten und deren Entwicklung zu untersuchen. Die Tests haben die Forschenden an der MID-Experimentierstation (MID steht für Materials Imaging and Dynamics) durchgeführt. Sie schossen Röntgenpulse auf sogenannte Flüssigkeitsjets aus Argon sowie Krypton. Die Energie der Röntgenpulse betrug dabei 9,7 Kiloelektronenvolt (keV). Ein solcher Impuls dauert weniger als 25 Femtosekunden, wobei eine Femtosekunde dem billiardstel Teil einer Sekunde entspricht. Licht legt dagegen in dieser Zeit weniger als einen Millimeter zurück – rein zum Vergleich.

Insgesamt fanden die Messungen auf extrem kleinem Raum statt: Das intensive Röntgenlicht musste auf den nur 3,5 Mikrometer dünnen Strahl der Flüssigkeiten treffen. Um aussagekräftige Ergebnisse zu erlangen, erstellte das Team mehrere Millionen solcher Beugungsbilder. So konnten sie die Rate zur Bildung von Kristallen nach ihrer Auffassung genau genug bestimmen. „Die Untersuchung verspricht, unser Verständnis der Kristallisation deutlich zu erweitern“, sagt Johannes Möller von der European XFEL, Experimentierstation MID. „Die Ergebnisse zeigen, dass die vielfach genutzte klassische Theorie der Entstehung von Kristallen aus der flüssigen Phase deutlich von der Realität abweicht.“ Mit ihrer Testreihe gehen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nun davon aus, dass sich künftig noch bessere Modelle dadurch entwickeln ließen.

Ein Beitrag von: