Leistungsfähigere Batterien durch Ionen mit Bewegungsdrang

Feststoffbatterien bestehen aus festen Stoffen. Ihr Nachteil: Sie sind weniger leitfähig als Batterien mit flüssigen Elektrolyten. Ein internationales Forscherteam hat nun eine Möglichkeit gefunden, die Leitfähigkeit zu verbessern.

Forscher entwickelten einen Ionenleiter. Damit bewegen sich die Ionen in Festelektrolyten in Feststoffbatterien ähnlich wie in Flüssigelektrolyten.

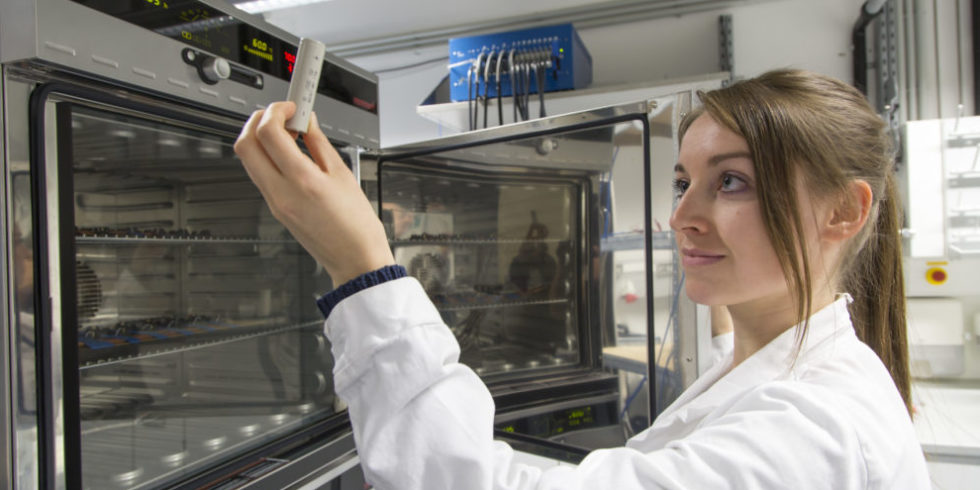

Foto: Lunghammer – TU Graz

In der Forschung tut sich gerade eine Menge rund um Batterien. Schließlich sind sie der Schlüssel zum Erfolg für die Elektromobilität. Zu einer der vielversprechenden Technologien auf diesem Gebiet zählt auch die sogenannte Festkörperbatterie. Ein Team internationaler Forscher mit Beteiligung der Technischen Universität Graz (TU Graz) sieht in Batterien mit festen Elektrolyten, in denen sich Lithium-Ionen zwischen den Elektroden bewegen, als den „heiligen Gral“ der Festkörperbatterieforschung. Schließlich bieten sie im Vergleich zu Lithium-Ionenbatterien mit flüssigen Elektrolyten zwei wichtige Vorteile: Sie verfügen über eine höhere Energiedichte und sind deutlich sicherer, weil ihre Komponenten kein Feuer fangen. Allerdings haben Feststoffbatterien eben auch einen nicht unerheblichen Nachteil: Ihre Ionenleitfähigkeit ist geringer als die bei Batterien mit flüssigen Elektrolyten.

Ein Team internationaler Forscher mit Beteiligung der TU Graz entwickelte einen kristallinen Ionenleiter mit hoher Lithium-Ionenmobilität. Sein Diffusionskoeffizient übertrifft alle bisherigen Forschungsergebnisse in diesem Bereich. Der Diffusionskoeffizient beschreibt das Maß für die Beweglichkeit der Teilchen. Er dient der Berechnung eines thermisch bedingten Transports eines Stoffes aufgrund der zufälligen Bewegung der Teilchen.

„Frustrierte“ Ionen finden keinen Platz

Der von den Forschern entwickelte neue Ionenleiter besteht aus Lithium-Titanthiophosphat, kurz LTPS. Dieser Stoff weist eine ungewöhnliche Kristallstruktur auf, die sich durch sogenannte „geometrische Frustration“ auszeichnet. Diese besondere Kristallstruktur von LTPS bietet den Ionen keine energetisch stark begünstigten Verweilplätze. Deshalb sind sie nie mit ihrem aktuellen Platz zufrieden und unterliegen einer sogenannten Frustration, die sich wiederum in ununterbrochener Bewegung darstellt. Eine Forschergruppe der belgischen Université catholique de Louvain fand heraus, dass diese Frustration der Ionen zu einer sehr hohen Lithium-Beweglichkeit führt. „Die Lithium-Ionen suchen mehr oder weniger ´verzweifelt` einen geeigneten Platz und bewegen sich dabei sehr rasch durch die kristallographische Struktur von LTPS. Genau diese Ionenbeweglichkeit wollen wir in Elektrolytkörpern für Feststoffbatterien haben“, erklärt Martin Wilkening vom Institut für Chemische Technologie von Materialien der TU Graz.

Dieses hohe Maß an Beweglichkeit der Ionen bestätigte das Team von Wilkening durch verschiedene Experimente. Sie bedienten sich dazu den Kernresonanzmethoden, die dabei helfen, Strukturen in unterschiedlichen Verbindungen zu erkennen. Durchgeführt wurde die Kernresonanzspektroskopie des Lithium-Ionenleiters an dem Christian Doppler Labor für Lithium-Batterien. Es gibt nur sehr wenige Forschergruppen, die an den dynamischen Prozessen in kristallinen Festkörpern arbeiten. Eine von ihnen sitzt im Christian Doppler Labor. „Wir fanden deutliche Hinweise auf zwei Sprungprozesse, die die Ergebnisse der Rechnungen vollends unterstützen. In der Struktur der LTPS können die Lithium-Ionen auf ringförmigen Pfaden hin- und her-, sowie von einem Ring zum nächsten springen. Der letzte Schritt, der Inter-Ring-Prozess, ermöglicht den langreichweitigen Ionentransport“, erklärt Wilkening.

Ionen bleiben auch bei extrem kalten Temperaturen beweglich

Die Forscher testeten die Lithium-Ionen auch unter verschiedenen Temperaturbedingungen. Ihr Ergebnis: Auch bei extrem niedrigen Temperaturen konnten diese Hüpfprozesse nicht vollständig ausgeschaltet werden. Ganz im Gegenteil – selbst bei minus 253 Grad Celsius oder 20 Kelvin waren sie mobil und suchten nach einer passenden Potenzialmulde. Nach Einschätzung der Forscher ist ein solches Verhalten sehr selten. Denn mit dem Absenken der Temperatur nimmt man den Ionen auch die thermische Energie. Das schränkt zugleich auch normalerweise ihre Mobilität ein. „Es ist bemerkenswert, dass wir in LTPS sogar noch bei solch niedrigen Temperaturen Ionenmobilität feststellen. Das zeigt, wie stark der Bewegungsdrang der Ionen in LTPS ist“, so Martin Wilkening. Da die Betriebstemperatur einer Feststoffbatterie – wie sie beispielsweise auch in Elektrofahrzeugen verwendet wird – eine derart niedrige Temperatur nie erreichen wird, hat der Ionenleiter seinen ersten Härtetest bestanden.

LTPS ist deshalb nach Ansicht des Forscherteams ein Vertreter einen neuen Klasse von Festelektrolyten. Auch wenn sie aus Kristallen bestehen, ähneln ihre Bewegungseigenschaften aber eher denen von Flüssigelektrolyten. Die Wissenschaftler betrachten die Entdeckung und experimentelle Untersuchung von LTPS als Startpunkt für die Suche nach weiteren Verbindungen, in denen ein ähnlicher Leitungsmechanismus herrscht. Die Studie erstellte das Team in Zusammenarbeit mit dem Automobilhersteller Toyota.

Weitere Artikel zu diesem Thema:

Ein Beitrag von: