Lichtwellen bringen neue Technologien in Schwung

Licht kann mehr als nur erhellen. In Form von Laserstrahlen kann es beispielsweise bereits Metalle schneiden oder Fehlsichtigkeiten korrigieren. Künftig soll Licht aus Leuchtdioden Wasser energieeffizient entkeimen, Solaranlagen optimieren und Daten via Deckenlampe rasend schnell übertragen. VDI nachrichten, Berlin, 26. 2. 10, sta

Michael Kneissl hat eine Vision. Der Professor am Institut für Festkörperphysik an der TU Berlin will mit ultravioletten Leuchtdioden (UV-LED) Wasser entkeimen. „Dank ihres extrem geringen Strombedarfs könnten sie praktisch überall Trinkwasser aufbereiten – ein Solarpanel oder eine Niedervolt-Batterie wären als Stromquelle ausreichend“, erklärt der Forscher. Eine UV-LED mit 2 W Leistungsaufnahme soll 6 l Wasser in einer Minute von Bakterien, Viren und Sporen befreien. Auch den Ärmsten der Armen könnte Kneissls Idee Zugang zu sauberem Wasser verschaffen.

„Den Nachweis, dass das prinzipiell funktioniert, haben wir erbracht“, so Kneissl. Allerdings reinigt seine Laborapparatur bislang nur 5 ml Wasser pro Minute. Das 6 l-Ziel ist also noch in weiter Ferne. Aber es ist erreichbar – schließlich ist die Forschung an UV-LED noch jung. Und sie wird gefördert. So ist Kneissls Arbeitsgruppe „Experimentelle Nanophysik und Photonik“ in diverse staatlich finanzierte Verbundprojekte eingebettet.

Das Geheimnis der Wasserentkeimung liegt in der Wellenlänge des Lichts. 265 nm (Nanometer) sind ideal. Das entsprechende UV-Licht macht mit der DNA von Keimen und Sporen kurzen Prozess. Um die Wellenlänge zu erreichen, „kreuzen“ die Forscher bekannte Halbleiter. „Während Galliumnitrid eine Wellenlänge von etwa 362 nm emittiert, sind es bei Aluminiumnitrid knapp 200 nm“, weiß der Experte. Es gelte, beide Materialien in der nur vier bis fünf Atomlagen dünnen Leuchtschicht zusammenzubringen. Mit solchen speziell designten Nanostrukturen schaffen die Physiker neue, hochreine Lichtfarben. „Der Vorteil von LED ist es, dass sich ihre Wellenlänge exakt einstellen lässt“, betont Kneissl.

Neue Lichtfarben versprechen enormes Potenzial. Kneissls UV-LEDs sind etwa auch für die Industrie interessant. So könnten sie UV-Quecksilberlampen ersetzen. Diese werden bislang häufig genutzt, um Wasser zu entkeimen oder auch um UV-Lacke auszuhärten. Sie sind wahre Stromfresser, die erst nach Minuten auf Betriebstemperatur kommen. Außerdem ist die Lebensdauer von LEDs 50 mal länger.

Doch der Weg der UV-LEDs in die Praxis ist lang. „Wasserwerke verlangen eine UV-Dosis von 40 mW pro Sekunde und Quadratzentimeter“, weiß der TU-Professor. Seine aktuellen Dioden erreichen nur ein Achtzigstel dieser Leistungsdosis. Ihre Leistungseffizienz bewegt sich allerdings noch bei 1 %, während weiße LED heute schon 60 % erreichen. „Ich sehe keine physikalischen Gründe, die gegen solche Werte bei UV-LEDs sprechen“, sagt er.

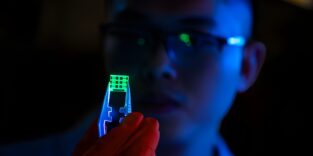

Welche Wege sein Team beim Optimieren der LED beschreitet, zeigt Kneissls Mitarbeiter Joachim Stellmach. Mit Schutzanzug und Baretthaube steuert er auf einen überdimensionierten Brutkasten zu. „Hier wachsen unsere LED im MOVPE-Verfahren.“ Das Kürzel stehe für metallorganische Gasphasen-Epitaxie. „Epitaxie ist griechisch und bedeutet geordnetes Aufwachsen“, erläutert der Doktorand. Dabei versenkt er seine Arme in zwei lange Gummi-Manschetten. Sie allein erlauben den Zugriff aufs hermetisch abgeschlossene Innere der Zucht-Station.

Per Vakuumpinzette greift Stellmach ein perlmuttartiges Scheibchen von 5 cm Durchmesser. „Reiner Saphir“, sagt er. Dieser Kristall habe ein ähnliches Gitter wie die Halbleiter, die auf ihm wachsen sollen. Das minimiert von vornherein Defekte, die sich sonst Schicht für Schicht ins Gitter übertragen. Doch wie funktioniert Halbleiterwachstum in Atomschichten? Zur Demonstration öffnet Stellmach einen Metallreaktor. Im Inneren liegen bereits drei Saphir-Wafer. In den Deckel münden dünne Rohrleitungen. Während der Epitaxie führen sie mit Metallorganika angereichertes Trägergas in den dann 1100 °C heißen Reaktor. Dabei lagern sich die hauchdünnen Leuchtschichten auf den Wafern ab: Gallium-, Aluminium- und Indiumnitrid oder Mixturen daraus. Darunter und darüber bringen die Physiker positiv (p) und negativ (n) dotierte Schichten auf. Das Ergebnis sind Materialsandwiches, die sich anschließend in tausende, 1 mm2 große Dioden zersägen lassen.

„Weil im Kristallgitter der einen Schicht Elektronen fehlen und in der anderen ein Überschuss herrscht, kommt es bei elektrischer Anregung zur Rekombination zwischen Elektronen und sogenannten Löchern“, erklärt Tim Kolbe, ebenfalls Doktorand in Kneissls Arbeitsgruppe. Dabei werde Energie in Form von Photonen freigesetzt – die Licht emittierende Schicht leuchtet.

Dieses Grundprinzip gilt es nun mit veränderten Halbleitermixturen zu verfeinern. Ziel ist es, mit neuen Lichtwellenlängen neue Anwendungsgebiete zu erschließen. Dazu überwachen die Forscher die computergesteuerte Epitaxie minutiös. Später folgen mikroskopische, spektrographische und chemische Analysen. Und schließlich analysieren sie die Leuchtkraft der Roh-LED mit einer hoch empfindlichen Photodiode. Sie nähern sich so den optimalen Eingangsparametern für das MOVPE-Verfahren an.

Mit Photodioden arbeitet auch Klaus-Dieter Langer vom Heinrich-Hertz-Institut. Dem Berliner dienen sie allerdings als Empfänger in drahtlosen LED-Datenübertragungssystemen. Übertragungsraten von 500 Mbit/s haben er und sein Team bereits realisiert – ein Zehnfaches heutiger WLAN-Netze. Dafür lassen sie handelsübliche weiße LED eines Deckenstrahlers flackern. Die Empfangsdiode empfängt die modulierten Lichtwellen so exakt, dass nachgelagerte Software sie in Daten zurückübersetzen kann. Wahrnehmbar ist das Flackern nicht. Der rasende Datenstrom spielt sich in Frequenzen von 10 MHz bis 15 MHz ab – schon das 50 Hz Flackern einer Glühbirne ist fürs menschliche Auge nicht sichtbar.

Langer schwebt vor, dass LED-Deckenleuchten künftig TV-Geräte oder Computer mit Daten versorgen. „Anfangs in Flugzeugen oder Kliniken, wo drahtloser Datenverkehr schwierig ist“, sagt er. Später könnten Büros oder Wohnungen folgen, was unbefugten Netzzugang ein für alle Mal unterbinden würde. Denn die Datenübertragung funktioniert nur im Nahbereich.

Um Daten in beide Richtungen und auch tagsüber ohne eingeschaltetes Licht fließen zu lassen, denken die Forscher über Infrarotfrequenzen nach. „Der optische Übertragungsweg könnte die Konkurrenz von WLAN-Netzen in Bürohäusern entschärfen“, so Langer.

Auch im Verkehr könne die Technik Kommunikation zwischen Infrastruktur und Fahrzeugen möglich machen. „LED-Straßenlampen könnten dann Warnungen vor Staus oder Unfällen direkt auf die Displays passierender Fahrzeuge übertragen“, so der Forscher.

Auf ganz andere Nischen im weiten Lichtspektrum hat es die junge Berliner FutureLed GmbH abgesehen. „Wir haben uns auf Speziallichtquellen für die Industrie und medizinische Anwendungen spezialisiert“, sagt Geschäftsführer Oliver Arnold. Aktuell arbeitet sein Team an einem speziellen LED-System, das Licht in 28 verschiedenen Wellenlängen zwischen 365 nm und 1060 nm absondern kann. Unter anderem soll es die bisher wenig exakte Leistungsmessung von Solaranlagen in eine neue Dimension führen. „Selbst das natürliche durch die Luftmasse beeinflusste Spektrum des Sonnenlichts werden wir mit LED schon bald mit 95 %iger Genauigkeit nachbilden“, berichtet er.

Eine ähnliche „Breitband“-Lichtquelle mit Namen Daylight steht bereits an der Schwelle zur Vermarktung. Sie soll die Lebens- und Arbeitsbedingungen in dunklen Räumen verbessern und das Tageslicht im nordischen Winter simulieren. Die Lichtforscher messen sich inzwischen also mit ihrem natürlichen Vorbild: der Sonne. PETER TRECHOW

Ein Beitrag von: