Lithiumniobat: Photonik bringt neue Dynamik in Quantencomputer

Photonik ermöglicht Fortschritte im Quantencomputing. Aus Fraunhofer-Laboren in Jena kommt jetzt eine neue Generation photonischer Schaltkreise.

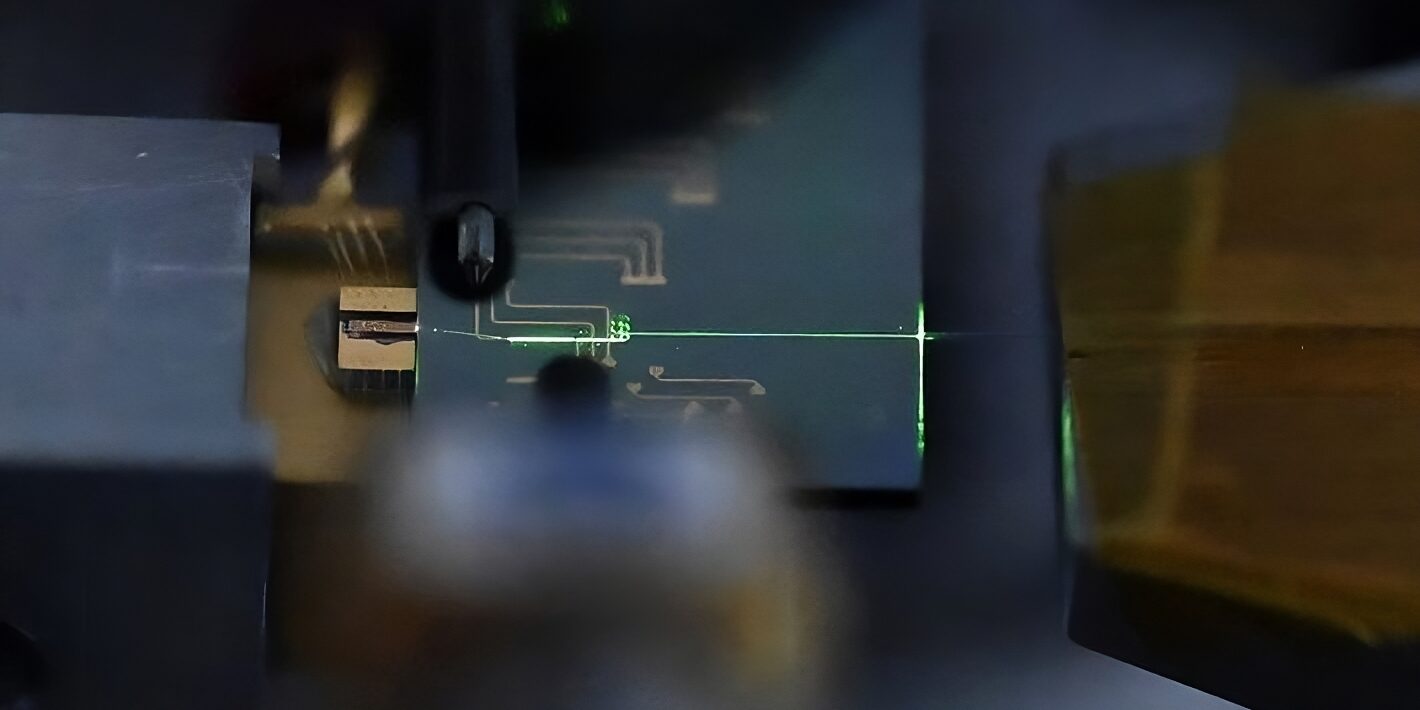

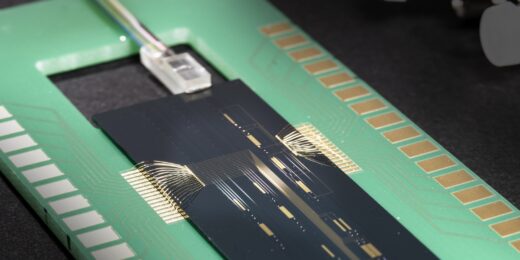

Lichtbasierte Technologien ermöglichen Fortschritte im Quantencomputing. Aus Fraunhofer-Laboren in Jena kommt jetzt eine neue Generation photonischer Schaltkreise. Das Bild zeigt eine integrierte optische Schaltung mit Glasfaseranschlüssen (oben und unten). Über die Goldelektroden an den Seiten werden die Modulatorsignale eingespeist.

Foto: Fraunhofer IOF

Ein Forschungsteam des Fraunhofer-Instituts für Angewandte Optik und Feinmechanik (IOF) in Jena hat nach eigenen Angaben photonische Schaltkreise auf Basis von Dünnschicht-Lithiumniobat (LNOI) weiterentwickelt. Diese Technologie soll künftig in Quantencomputern und KI-Systemen eingesetzt werden. Das IOF stellt diese Technologie Ende Juni auf der Fachmesse World of Quantum in München vor.

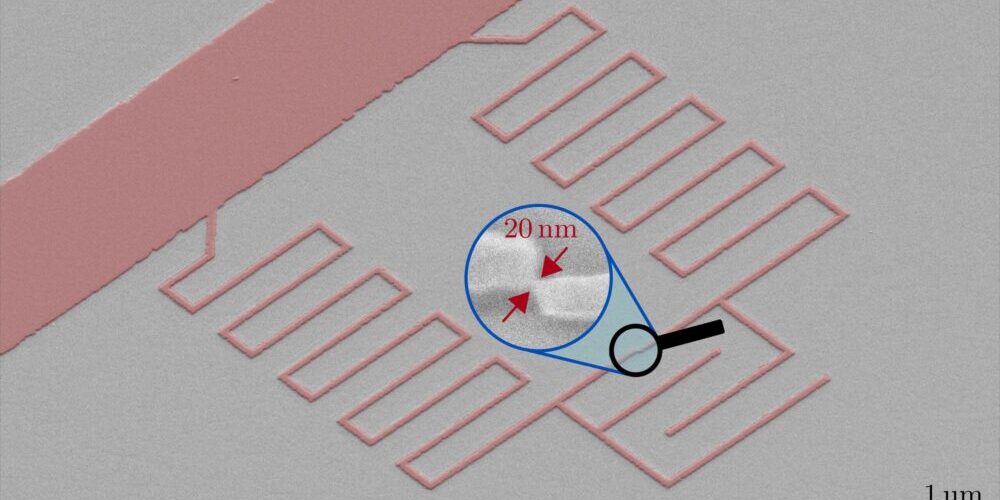

Photonisch integrierte Schaltkreise gelten als Alternative zu klassischen elektronischen Chips. Sie verarbeiten keine elektrischen, sondern Lichtsignale – in speziell gefertigten Wellenleitern und Interferometern. Diese lassen sich in Lithiumniobat realisieren, einem Material, das in der optischen Kommunikation bereits seit Jahrzehnten zum Einsatz kommt. Das Fraunhofer IOF nutzt für seine Neuentwicklung jetzt Dünnschicht-Lithiumniobat, aufgewachsen auf einem Isolator (LNOI: Lithium Niobate-On-Insulator). Damit lassen sich hochpräzise und skalierbare optische Komponenten für Quantencomputer herstellen. Möglich werde dies durch Fertigungstechniken aus der Halbleiterindustrie, und das Verfahren sei „dadurch sofort skalierbar“, so das IOF in seiner Mitteilung.

Lithiumniobat gilt als Basis für die erfolgreiche Entwicklung photonischer Quantencomputer

„Mit der LNOI-Technologie können wir photonische Komponenten mit sehr hoher Bandbreite, geringer Verlustleistung und kompakter Bauweise herstellen“, erklärt Falk Eilenberger, Leiter der Abteilung für Mikro- und nanostrukturierte Optik am IOF. Diese Eigenschaften seien entscheidend für künftige Anwendungen in der Kommunikation und Datenverarbeitung, so Frank Setzpfandt, Forscher an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Gemeinsam mit weiteren Partnern sind die Teams rund um ihn und Eilenberger im Forschungsprojekt PhoQuant aktiv, das explizit diese Lithiumniobat-Technologie für photonische Quantencomputer entwickeln soll.

Die am IOF entwickelte LNOI-Technologie habe den Vorteil, dass sie Verarbeitungsgeschwindigkeiten im 100 GHz-Bereich erlaubt, so das Institut. So liege die Steuerspannung für die Modulatoren im Bereich weniger Volt. „Das bietet deutliche Vorteile bei der Anwendung von optischen integrierten Schaltkreisen“, erklärt Eilenberger. Die Jenaer entwickeln neben den Modulatoren eine ganze Palette integrierter optischer Komponenten auf Basis von Lithiumniobat. Die optischen Schaltkreise eignen sich für verschiedene spezielle Aufgaben – wie für künstliche Intelligenz. „Perspektivisch werden optische Computer solche Aufgaben schneller und erheblich energieeffizienter ausführen als konventionelle Schaltkreise“, so Eilenberger.

Im Projekt ProQuant wollen Forschung und Industrie in Deutschland den photonischen Quantencomputer einsatzreif machen

Photonische Quantencomputer nutzen Lichtteilchen um Informationen zu verarbeiten. Daher benötigen sie im Gegensatz zu anderen Quantencomputern keine aufwendige Kühlung. Die von den Jenaer Teams entwickelten Lithiumniobat-Schaltungen dienen dabei als zentrale Recheneinheiten, in denen Quantenlicht verarbeitet, gemessen und mit anderen Qubits verknüpft werden kann.

Das Team am Fraunhofer IOF hat für die LNOI-Schaltkreise sowohl die optische als auch die elektrische Verbindungstechnik entwickelt.

Foto: Fraunhofer IOF

Mit einer Förderung von rund 50 Mio. € durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung zielt das Projekt auf die Entwicklung eines photonischen Quantencomputers mit bis zu 100 Qubits ab. Diese Quantencomputern sollen dann komplexe Prozesse optimieren, so zum Beispiel in der Echtzeitplanung beim Flughafenbetrieb. An der Universität Paderborn wurde Deutschlands erster photonischer Quantencomputer namens „PaQS“ (Paderborn Quantum Sampler) entwickelt und im Oktober letzten Jahres vorgestellt. Er nutzt gequetschte Lichtzustände für komplexe Berechnungen. PaQS gilt bei seiner Vorstellung als Europas größter sampling-basierter Quantencomputer und wurde im Rahmen der PhoQuant-Initiative realisiert.

Europas photonische Zukunft

Das europäische Projekt „EPIQUE“ (European Photonic Quantum Computer) unter der Leitung der Universität Paderborn verfolgt das Ziel, bis Ende 2026 einen photonischen Quantencomputer zu entwickeln. Mit einer EU-Förderung von über 10 Mio. € arbeiten 18 internationale Partner an einer skalierbaren, lichtbasierten Quantenplattform. EPIQUE ist eines der ambitioniertesten Vorhaben in der europäischen Quantenforschung. Deutschland investiert erheblich in die Entwicklung von Quantentechnologien und insbesondere in die Photonik.

Ein Beitrag von: