Praxistauglicher Anti-Laser

Eine Forschergruppe der Technischen Universität Wien hat eine Methode entwickelt, das Konzept des Lasers umzukehren. Die Wissenschaftler machten aus einer Lichtquelle einen Lichtaufnehmer.

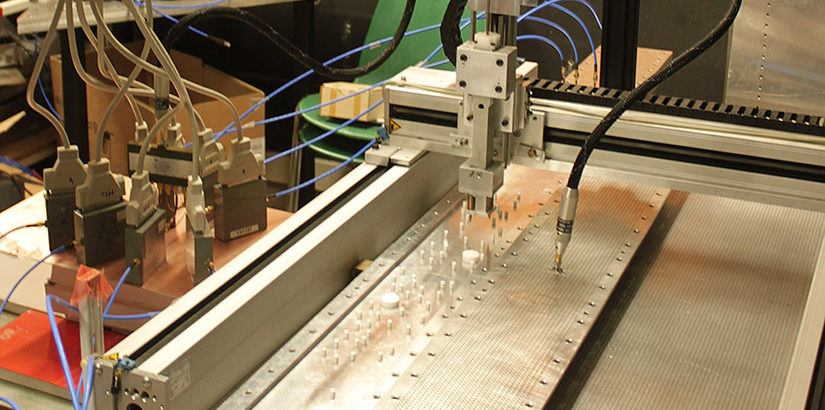

Experimenteller Aufbau des Anti-Lasers nach dem Zufallsprinzip: Im Inneren eines Wellenleiters befinden sich zufällig positionierte Teflon-Zylinder.

Foto: TU Wien

Bekommt er Energie, erzeugt er Licht. Und das in einer bestimmten, genau definierten Farbe. Seine Strahlen sind elektromagnetische Wellen. So funktioniert ein Laser. Dieses Funktionsprinzip des Lasers lässt sich im Prinzip einfach umdrehen. Dabei entstehen also Objekte, die Licht in einer ganz bestimmten Farbe perfekt schlucken und die Energie vollständig absorbieren. Eine Gruppe Forscher um Stefan Rotter vom Institut für Theoretische Physik der TU Wien hat mit Hilfe von Computersimulationen eine Methode entwickelt, diesen umgekehrten Effekt nutzbar zu machen.

Anti-Laser für komplizierte Strukturen

Dabei haben sich die Wissenschaftler die Aufgabe gestellt, dass ihre Methode auch in komplizierten Systemen funktionieren soll. In solchen Systemen werden Lichtwellen unregelmäßig und zufällig in alle Richtungen gestreut. Ein solch kompliziertes System ist beispielsweise ein Mobilfunksignal. Es sind ebenfalls Wellen – wie beim Laser. Bevor sie am Smartphone ankommen, werden sie mehrfach reflektiert. „Diese Vielfach-Streuung macht man sich in sogenannten Zufalls-Lasern zunutze. Solche exotischen Laser haben einen komplizierten, zufälligen inneren Aufbau und strahlen ein ganz bestimmtes, individuelles Lichtmuster aus, wenn man sie mit Energie versorgt“, erklärt Rotter. Sein Team bewies anhand von mathematischen Analysen und Computersimulationen, dass dieser Vorgang auch zeitlich umkehrbar ist. Es konstruierte einen Absorber, der eine bestimmte Welle vollständig verschluckt, ohne auch nur einen Teil davon wieder abzugeben. Man stelle sich vor, ein Laser, der Licht aussendet, wird mit einer Filmkamera aufgenommen. Diesen Film spielt man nun rückwärts wieder ab. Das Funktionsprinzip des Absorbers ist damit vergleichbar.

Da sich die Funktion des Lasers umkehren lässt, bezeichnen die Forscher diese Art von Absorber auch als Anti-Laser. Im Vergleich zu vorherigen Experimenten gelang dem Wiener Forscherteam damit ein Durchbruch. Denn ihr Anti-Laser ist so konstruiert, dass er selbst in beliebig komplizierten Strukturen eine maßgeschneiderte Welle absorbieren kann. Bislang war es in der Forschung nur gelungen, solche Anti-Laser in eindimensionalen Strukturen umzusetzen. Mit diesen neuen Möglichkeiten hofft das Forscherteam der TU Wien auf vielseitige Einsatzgebiete.

Erfolgreicher Praxistest mit Mikrowellenkammer

Für jedes Objekt, das Wellen genügend absorbiert, kann man eine bestimmte Wellenform finden, die von diesem Objekt verschluckt wird – so die These der Forschungsgruppe von der TU Wien. Man darf es sich allerdings nicht so vorstellen, dass der Versuchsaufbau nach dem Prinzip „viel hilft viel“ funktioniert. Man kann den Absorber nicht einfach in der Stärke verändern, damit er jede einfallende Welle aufnimmt. Denn es handelt sich um einen komplexen Streuprozess, bei dem sich die einfallende Welle in viele Teilwellen aufspaltet, die sich dann so überlagern, dass keine der Teilwellen am Ende nach außen dringen kann. Bei dem eingebauten Absorber kommt es deshalb nicht auf seine Stärke an. Es kann durchaus auch eine einfache, kleine Antenne verwendet werden, die von elektromagnetischen Wellen angeregt wird.

Im Rahmen eines Mikrowellen-Experiments setzten die Forscher ihre Theorie in die Praxis um. Dafür bauten sie einen „Zufalls-Anti-Laser“ im Labor, bestehend aus einer Mikrowellenkammer mit einer zentralen Absorber-Antenne, umgeben von ganz zufällig angeordneten Zylindern aus Teflon. Diese Zylinder sind in der Lage, Mikrowellen zu streuen und dabei ein kompliziertes Muster der Wellen zu erzeugen. Ähnlich ist es mit Steinen in einer Wasserpfütze, die Wasserwellen ablenken und reflektieren. „Zuerst sendet man von außen Mikrowellen auf dieses System und misst, wie diese zurückkommen“, erklärt Kevin Pichler aus dem Team von Stefan Rotter. Mit diesem Wissen haben die Forscher dann jene Welle berechnen, die von der zentralen Antenne bei der richtigen Absorptionsstärke vollständig verschluckt werden müsste und diese in das System eingespeist. „Bei der Umsetzung des Protokolls im Experiment finden wir tatsächlich eine Absorption von etwa 99,8% des einfallenden Signals.“

Anwendungsmöglichkeiten für die Mobilfunkbranche oder die Medizin

Im Hinblick auf Anwendungsmöglichkeiten und Einsatzgebiete ist für die Anti-Laser-Technologie vieles denkbar. In der Mobilfunkbranche ließe sich beispielsweise theoretisch ein Handy-Signal genau so anpassen, dass es von der Antenne in einem bestimmten Handy absorbiert wird. Auch in der Medizin ist es oft notwendig, Wellenenergie möglichst perfekt an einen bestimmten Punkt zu transportieren, beispielsweise Stoßwellen, die einen Nierenstein zertrümmern. Bei der Arbeit der TU Wien handelt es sich allerdings um Grundlagenforschung. Wie genau der praktische Einsatz aussehen könnte, ist noch nicht geklärt.

Weitere Themen aus der Laser-Forschung:

- Bauwerke überwachen mit Profil-Laserscannern

- Chemische Analysen auf kleinstem Raum durch Laser-Frequenzkämme

- Laserlicht verrät Pilzbefall

Ein Beitrag von: