Wie lassen sich verdorbene Lebensmittel rasch erkennen?

Was tun, damit weniger Fisch, Fleisch, Salat oder Obst im Müll landen? Auf diese Frage finden US-Ingenieure eine überraschende Antwort. Sie haben einen neuen Sensor entwickelt, um Verwesungsvorgänge nachzuweisen. Er funktioniert nach ganz einfachen Prinzipien.

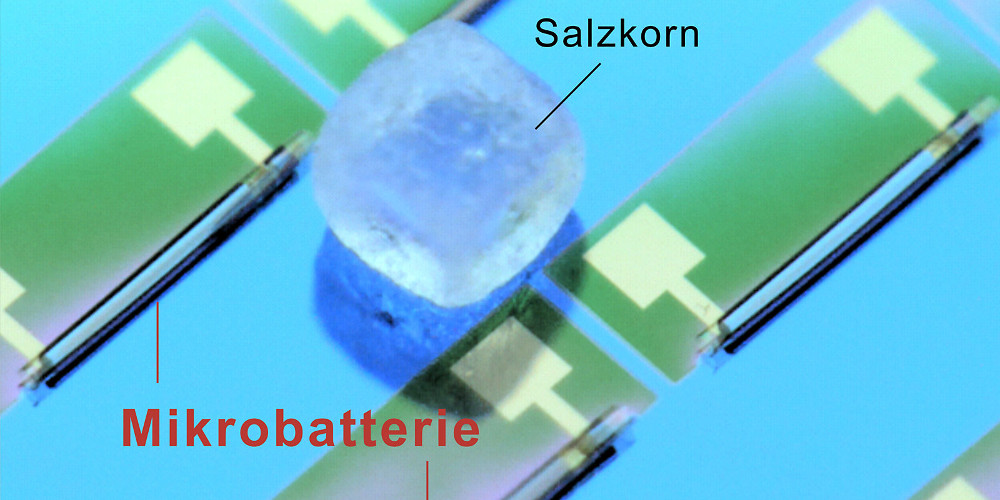

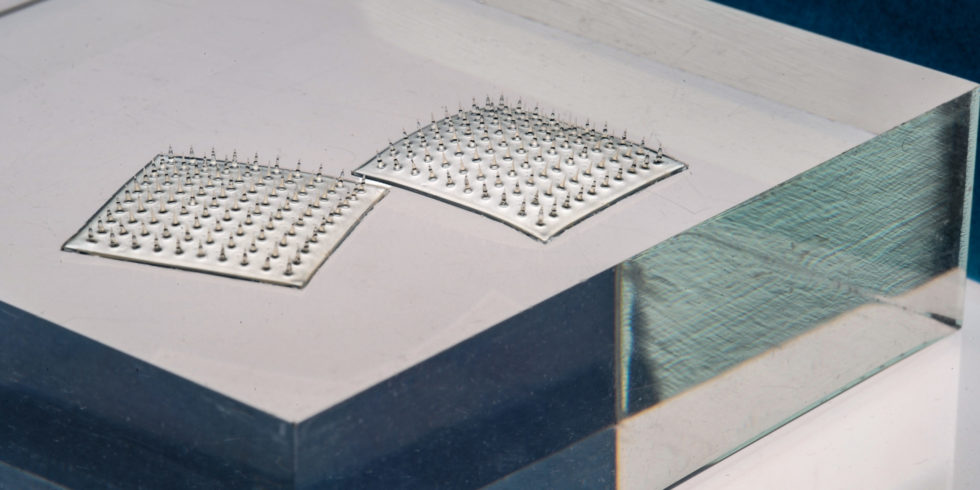

Ein neuer Sensor mit Mikronadeln erkennt verdorbene Lebensmittel früher als vergleichbare Messfühler.

Foto: Felice Frankel/MIT

Jahr für Jahr landen deutschlandweit etwa zwölf Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll, berichtet das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Dabei fallen 6,1 Millionen Tonnen, sprich mehr als die Hälfte, in privaten Haushalten an. Verbrauchern wird geraten, weniger zu entsorgen. Andererseits häufen sich in den warmen Monaten Infektionen – oft durch Bakterien auf Fleisch, Fisch, Salaten oder Gemüse.

Ingenieure aus Boston haben eine Lösung gefunden, die sich sowohl für Verbraucher als auch für Groß- und Einzelhändler eignen könnte. Ihr Sensor zur Lebensmittelanalytik arbeitet mit Mikronadeln, die Verpackungsmaterialien durchdringen. Sie saugen Flüssigkeit aus dem Inneren an, und biochemische Reaktionen folgen. Verbraucher sehen anhand eines Farbcodes, ob ihr Produkt noch genießbar ist. Die Nadeln selbst bestehen aus Seidenproteinen und führen nicht zu Veränderungen im Produkt.

„Wir werfen oft Lebensmittel weg, ohne zu wissen, ob sie verdorben sind oder nicht“, sagt Benedetto Marelli vom MIT. Im neuen Sensor sieht er die Möglichkeit, hier gegenzusteuern, ohne Einbußen bei der Sicherheit zu machen.

Druckverfahren für Proteine

Der neue Lebensmittelsensor ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen Marelli, dessen Labor Eigenschaften von Seide zur Entwicklung neuer Technologien nutzt, und John Hart, dessen Gruppe neue Herstellungsverfahren entwickelt.

Hart hat vor kurzem eine hochauflösende Flexodruck-Technik vorgestellt, mit der mikroskopische Muster realisiert werden können. Das spezielle Druckverfahren wird schon länger eingesetzt, um Leiterplatten, Sensor- oder Speicher-Etiketten beziehungsweise RFID-Antennen in großer Zahl preisgünstig zu produzieren. Es eignet sich auch für Proteine.

Ingenieure stellten zunächst eine Lösung aus Seidenfibroin her, einem Protein, das aus Mottenkokons gewonnen wird, und gossen ihre Lösung in eine Silikon-Form. Nach dem Trocknen erhielten sie Mikronadeln, die jeweils 1,6 Millimeter lang und 600 Mikrometer breit waren. Die Mikronadeln hatten eine poröse Struktur, um Flüssigkeit durch die Kapillarwirkung aufzusaugen.

„Seide ist vollständig essbar, ungiftig und kann als Lebensmittelzutat verwendet werden, und sie ist mechanisch robust genug, um durch ein breites Spektrum von Gewebearten wie Fleisch, Pfirsiche und Salat zu dringen“, sagt Marelli.

Biotechnologischer Nachweis von Zersetzungsvorgängen

Im nächsten Schritt stellte das Team wasserlösliche, farbveränderliche Bestandteile her, die es in Drucktinten mischte. Aktuell wurden zwei verschiedene Prinzipien umgesetzt, wobei sich das Spektrum beliebig erweitern lässt.

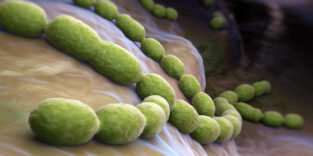

Eine Farbe enthält spezielle Antikörper. Diese Proteine erkennen anhand von Oberflächenstrukturen das Bakterium Escherichia coli, eine häufige Kontamination bei verwesenden Lebensmitteln. Wenn Antikörper mit Escherichia coli in Kontakt kommen, binden sie das Bakterium und verändern ihre Raumstruktur. Dabei werden auch benachbarte Polymere deformiert, und die Absorption von Licht verändert sich. Man beobachtet einen Farbwechsel. Theoretisch lassen sich über das Prinzip unterschiedliche Mikroorganismen auf Lebensmitteln nachweisen. Eine andere, experimentell untersuchte Druckfarbe reagiert empfindlich auf Änderungen im pH-Wert als weiterem Indiz für Zersetzungsvorgänge. Die Farben wurden auf das Ende von Mikronadeln gedruckt.

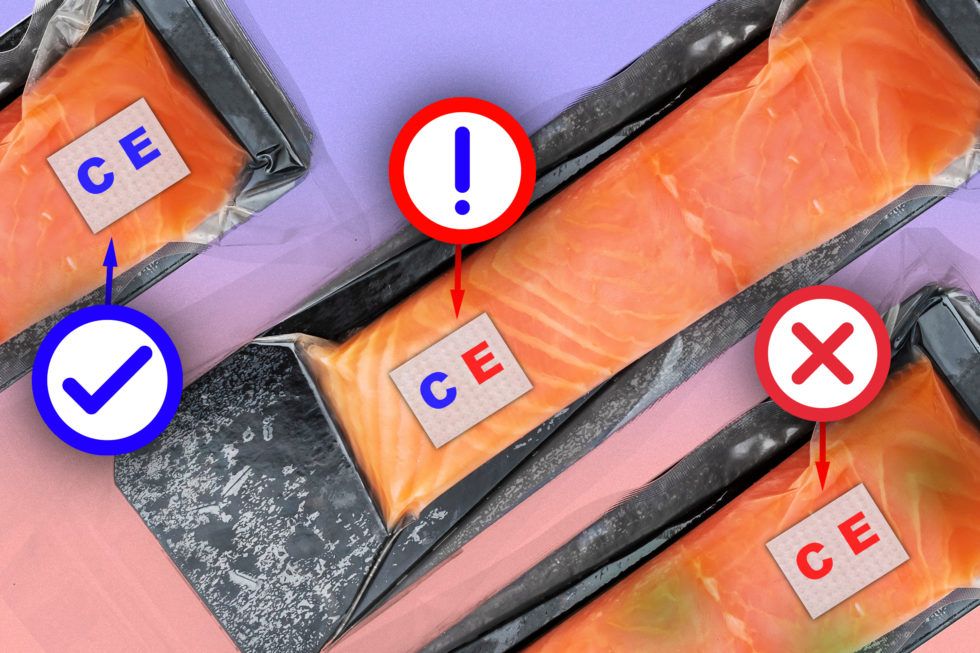

Erste Tests mit gezielt kontaminiertem Fisch

Foto: Jose-Luis Olivares, MIT" width="980" height="653">

Foto: Jose-Luis Olivares, MIT" width="980" height="653">Die Sensoren im Einsatz: links ein verzehrbares Fischfilet (beide Buchstaben sind blau), in der Mitte schlägt der Sensor auf Escherichia coli an (rotes E) und rechts zusätzlich noch der Sensor auf Änderungen im pH-Wert (rotes C).

Foto: Jose-Luis Olivares, MIT

Um den neuen Sensor zu testen, kauften die Forscher mehrere rohe Fischfilets und spritzten geringe Mengen an Escherichia coli oder an Salmonellen hinein. Manche Proben blieben zur Kontrolle unverändert. Anschließend platzierten sie in jeder Probe einen Sensor.

Nach etwa 16 Stunden im Kühlschrank veränderte sich die Farbcodierung bei Fischen mit Escherichia coli-Kontamination. Hier hatte der erste Sensor bakterielle Antigene nachgewiesen. Kurz darauf sprang auch der zweite Sensor an, er reagiert auf Änderungen des pH-Werts. Das heißt, alle zuvor mit Bakterien verunreinigten Fischfilets waren jetzt verdorben. Die Kontrolle blieb ohne Farbumschlag und war damit genießbar.

Forscher stellten auch fest, dass ihr neuer Sensor Kontamination und Verderb schneller anzeigt als bekannte Messfühler, die nur Krankheitserreger auf der Oberfläche von Lebensmitteln erkennen: „Es gibt viele Hohlräume und Löcher in Lebensmitteln, in denen Krankheitserreger eingebettet sind, und Oberflächensensoren können diese nicht erkennen“, so Doyoon Kim vom MIT. „Wir müssen also etwas tiefer einstecken, um die Zuverlässigkeit der Erkennung zu verbessern.“ Als weiteren Vorteil sieht er, dass keine Verpackung für Untersuchungen geöffnet werden muss.

Jetzt folgen Optimierungen des Designs. Läuft alles nach Plan, könnte der Sensor bald an verschiedenen Stellen der Lieferkette eingesetzt werden, von Verarbeitungsbetrieben bis hin zu Verbrauchern.

Mehr zum Thema Lebensmitteltechnologie:

Ein Beitrag von: