Innovatives System für solaren thermochemischen Wasserstoff

Ein Forschungsteam vom MIT will mit einem bahnbrechenden Reaktorsystem, das ausschließlich von der Sonne angetrieben wird, umweltfreundlichen, kohlenstofffreien Wasserstoffkraftstoff herstellen. Das Konzept soll die Sonnenenergie in einem ungewöhnlichen hohen Grad umwandeln.

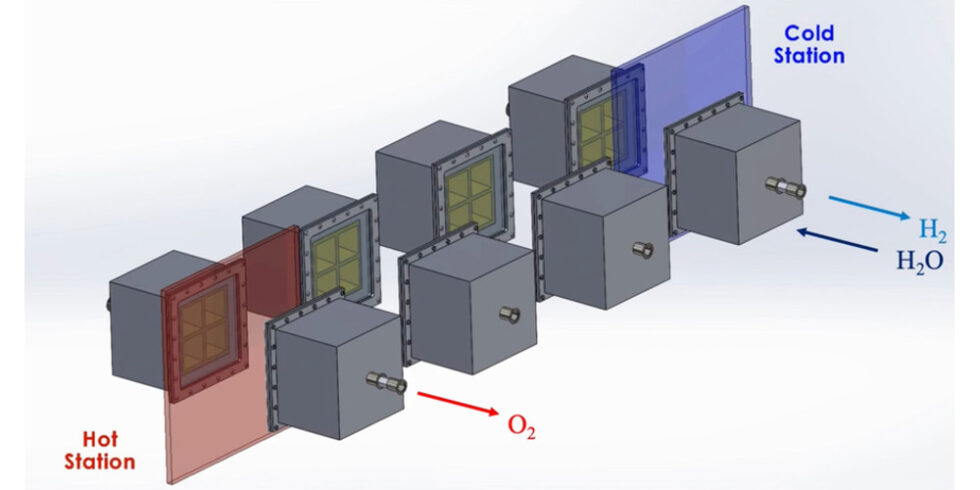

So sieht das Prinzip des neuen Systems zur Wasserstoff-Produktion aus.

Foto: MIT

Solarer thermochemischer Wasserstoff (STCH) ist eine völlig emissionsfreie Energieform, da er ausschließlich aus erneuerbarer Sonnenenergie erzeugt wird. Es gibt bereits viele STCH-Konzepte, doch sie haben in der Regel eines gemeinsam: Nur ein geringer Teil des einfallenden Sonnenlichts wird zur Herstellung von Wasserstoff genutzt. Forschende vom Massachusetts Institute of Technology (MIT) schätzten hingegen, dass ihr neues Design bis zu 40 Prozent der Solarenergie verwenden könnte – das wäre ein großer Schritt in Richtung solar erzeugter Kraftstoffe. Denn die höhere Effizienz könnte die Gesamtkosten des Systems senken und STCH zu einer potenziell skalierbaren, erschwinglichen Option machen, die vor allem im Schwerlastbereich dazu beiträgt, klimaschädliche Emissionen im Verkehrssektor zu senken.

Zweistufiges System zur Wasserstoff-Erzeugung

Ähnlich wie bei anderen Konzepten wird das MIT-System mit einer vorhandenen Solarwärmequelle gekoppelt, etwa mit einer konzentrierten Solaranlage (CSP): einer kreisförmigen Anordnung von Hunderten von Spiegeln, die das Sonnenlicht sammeln und zu einem zentralen Empfangsturm reflektieren. Ein STCH-System nimmt dann die Wärme des Empfängers auf und leitet sie zur Spaltung von Wasser und zur Erzeugung von Wasserstoff weiter. Dieser Prozess unterscheidet sich stark von der Elektrolyse, bei der Strom statt Wärme zur Wasserspaltung verwendet wird.

Das Herzstück eines STCH-Systems ist eine zweistufige thermochemische Reaktion. Im ersten Schritt wird Wasser in Form von Dampf mit einem Metall in Kontakt gebracht. Dadurch nimmt das Metall den Sauerstoff aus dem Dampf auf und lässt Wasserstoff zurück. Das ist vergleichbar mit dem Rosten von Eisen durch Wasser, läuft aber viel schneller ab. Sobald der Wasserstoff abgetrennt ist, wird das oxidierte (oder verrostete) Metall in einem Vakuum wieder erhitzt, wodurch der Rostprozess umgekehrt und das Metall regeneriert wird. Nachdem der Sauerstoff entfernt wurde, kann das Metall abgekühlt und erneut dem Dampf ausgesetzt werden, um weiteren Wasserstoff zu erzeugen. Dieser Prozess kann Hunderte von Malen wiederholt werden.

Wärmerückgewinnung für Effizienz entscheidend

Das MIT-System ist darauf ausgelegt, diesen Prozess zu optimieren. Das gesamte System ähnelt einer Reihe kastenförmiger Reaktoren, die auf einem kreisförmigen Gleis laufen. Diese Bahn soll um eine solarthermische Quelle verlaufen, etwa um einen CSP-Turm. In jedem Reaktor des Zuges wäre das Metall untergebracht, das den Redox- oder reversiblen Rostprozess durchläuft.

Jeder Reaktor würde zunächst eine heiße Station durchlaufen, in der er der Sonnenwärme mit Temperaturen von bis zu 1.500 Grad Celsius ausgesetzt wäre. Diese extreme Hitze würde dem Metall des Reaktors den Sauerstoff entziehen. Das Metall befände sich dann in einem reduzierten Zustand, wäre also dazu bereit, Sauerstoff aus Dampf aufzunehmen. Dazu müsste der Reaktor in eine kühlere Station mit Temperaturen um die 1.000 Grad Celsius gebracht werden, wo er mit Wasserdampf beaufschlagt würde, um Wasserstoff zu erzeugen.

Was soll jedoch mit der Wärme geschehen, die der reduzierte Reaktor bei seiner Abkühlung abgibt? Ohne Rückgewinnung und Wiederverwendung dieser Wärme ist der Wirkungsgrad des Systems zu gering. Eine zweite Herausforderung besteht darin, ein energieeffizientes Vakuum zu erzeugen, in dem das Metall entrosten kann. Einige Prototypen erzeugen ein Vakuum mithilfe mechanischer Pumpen, die jedoch für eine groß angelegte Wasserstoffproduktion zu energie- und kostenintensiv wären.

Wirkungsgrad von bis zu 40 Prozent

So sieht die Lösung vom MIT aus: Um einen Großteil der Wärme zurückzugewinnen, sollen Reaktoren auf gegenüberliegenden Seiten der Kreisbahn durch Wärmestrahlung Wärme austauschen – heiße Reaktoren werden gekühlt, während kühle Reaktoren geheizt werden. Auf diese Weise bleibt die Wärme im System. Die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen fügten noch eine zweite Gruppe von Reaktoren hinzu, die um den ersten Zug herum in die entgegengesetzte Richtung laufen. Dieser äußere Reaktorstrang würde bei allgemein kühleren Temperaturen arbeiten und dazu dienen, Sauerstoff aus dem heißeren inneren Strang zu evakuieren, ohne dass energieaufwendige mechanische Pumpen erforderlich wären.

Diese äußeren Reaktoren würden eine zweite Art von Metall enthalten, das ebenfalls leicht oxidieren kann. Während sie kreisen, würden die äußeren Reaktoren Sauerstoff aus den inneren Reaktoren absorbieren, wodurch das ursprüngliche Metall effektiv entrostet würde, ohne dass energieintensive Vakuumpumpen eingesetzt werden müssten. Beide Reaktorstränge würden kontinuierlich laufen und getrennte Ströme von reinem Wasserstoff und Sauerstoff erzeugen.

Die Forschenden führten detaillierte Simulationen des Konzepts durch und stellten fest, dass es den Wirkungsgrad der solarthermochemischen Wasserstofferzeugung erheblich steigern würde, und zwar auf 40 Prozent. Im nächsten Jahr wird das Team einen Prototyp des Systems bauen, den es in Anlagen für konzentrierte Solarenergie in Labors des Energieministeriums testen will, das das Projekt derzeit finanziert.

Ein Beitrag von: