Konkurrenz für ITER: Deutsches Startup will Fusionskraftwerk bauen

Gibt es bereits in den 2030er-Jahren ein Fusionskraftwerk in Deutschland? Die Grundlagen wurden zumindest jetzt gelegt. Ein Startup hat ehrgeizige Pläne, die ITER ganz alt aussehen lassen könnten.

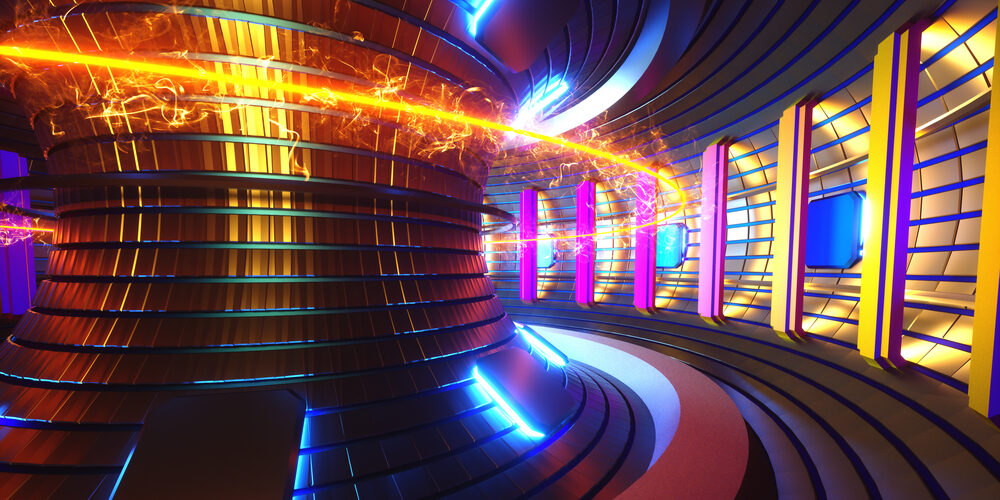

Blick in die Experimentierhalle von Wendelstein 7-X.

Foto: MPI für Plasmaphysik, Jan Michael Hosan

Seit 2007 wird am Fusionskraftwerk ITER in Südfrankreich gebaut und es ist bislang noch nicht abzusehen, wann es fertiggestellt ist. Das deutsche Startup Proxima Fusion möchte bis Ende der 2030er-Jahre ein erstes Fusionskraftwerk in Deutschland bauen. Anders als ITER, das nach dem Tokamak-Bauprinzip errichtet wird, soll der Reaktor nach dem Stellator-Prinzip gebaut werden. Als Vorbild der Anlage gilt der deutsche Testreaktor Wendelstein 7-X.

Wer steckt hinter Proxima Fusion?

Proxima Fusion ist das erste Spin-off des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik. Das Start-up wurde von ehemaligen Wissenschaftlern und Ingenieuren des Max-Planck-Instituts, des MIT und Google-X gegründet. Die Gruppe hat es sich zum Ziel gesetzt, in den kommenden Jahren einen neuen Hochleistungsstellarator zu entwickeln. Proxima Fusion plant, dass das erste Fusionskraftwerk auf Basis eines Stellarators in den 2030er Jahren entstehen wird.

Das Start-up hat seinen Sitz in München, in der Nähe eines Forschungszentrums des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik in Garching, was die Zusammenarbeit mit dem Institut erleichtern soll. Kürzlich konnte das Unternehmen sein Pre-Seed-Fundraising erfolgreich abschließen und insgesamt sieben Millionen Euro sammeln. Das Fundraising wird gemeinsam von Plural und UVC Partners geleitet und vom High-Tech Gründerfonds (HTGF) und der Wilbe Gruppe unterstützt.

Das Team von Proxima Fusion.

Foto: Proxima Fusion

Wie funktioniert Fusionskraft?

Die Fusion von Atomkernen zur Erzeugung von Energie findet ihr Vorbild in den Sternen. Wie die Sterne nutzt auch ein Fusionskraftwerk diese Methode. Um Fusion auf der Erde zu ermöglichen, wird ein energiereiches, ionisiertes Gas, bekannt als Plasma, in einem ringförmigen Magnetfeld eingeschlossen. Dieser Ansatz wird gewählt, da kein Material dem Kontakt mit dem extrem heißen Plasma standhalten könnte.

Moderne Anlagen mit magnetischem Einschluss sind bereits in der Lage, routinemäßig Plasmen mit Temperaturen von über 100 Millionen Grad zu erzeugen – das ist etwa zehnmal heißer als das Zentrum unserer Sonne. Die Aussicht, Fusion als sichere, saubere und äußerst effiziente Energiequelle zu nutzen, treibt die akademische Forschung seit vielen Jahrzehnten an.

Stellator oder Tokamak?

Es gibt zwei Konzepte, um den magnetischen Käfig für die Einschließung des Plasmas zu erzeugen: Tokamaks und Stellaratoren. Stellaratoren verwenden eine Vielzahl von kompliziert geformten Elektromagneten, die das Plasmagefäß umgeben. Im Gegensatz dazu kombinieren Tokamaks einfache externe Elektromagneten mit einem starken Strom innerhalb des Plasmas.

Dieses Design macht den Tokamak zwar einfacher, aber der hohe Strom führt zu Herausforderungen bei der Kontrolle der Plasma-Stabilität, die beim Stellarator nicht auftreten. Zusätzlich ist es im Stellarator einfacher, einen kontinuierlichen Betrieb aufrechtzuerhalten und mit der Wärmebelastung der Materialoberflächen umzugehen.

Erstes Fusionskraftwerk nach dem Stellator-Prinzip

Proxima Fusion hat sich für den Bau des ersten Fusionskraftwerks nach dem Stellator-Prinzip entschieden und baut dabei auf die Erkenntnisse, die durch den Wendelstein 7-X (W7-X ) Forschungsreaktors des Max-Planck-Instituts seit 2015 gewonnen wurden. Dieser gilt als der mit Abstand fortschrittlichste Stellator der Welt. Er löst eine Reihe von Problemen, die in den früheren Modellen auftraten. Frühere Stellaratoren waren mit einigen Nachteilen verbunden, darunter ein unzureichender Einschluss des Plasmas bei hohen Temperaturen, hohe Verluste an Fusionsprodukten und Schwierigkeiten bei der Einhaltung der Konstruktionstoleranzen.

„Die experimentellen Fortschritte von W7-X und die jüngsten Fortschritte bei der Modellierung von Stellaratoren haben das Bild radikal verändert“, erklärt Francesco Sciortino, Mitbegründer und CEO von Proxima Fusion. „Stellaratoren können inzwischen die Hauptprobleme von Tokamaks überwinden und signifikant weiterentwickelt werden, wodurch die Stabilität des Plasmas verbessert und stationäre Spitzenleistungen erreicht werden.“

W7-X erzielte Rekord beim Energieumsatz

Die Leistung von Fusionsanlagen wurde bislang mit dem Tripelprodukt aus Dichte, Temperatur und Einschlusszeit quantifiziert. W7-X hat bei dieser Kenngröße schnell zu den fortschrittlichsten Tokamaks aufgeholt, obwohl diese bislang weitaus mehr Mittel erhalten haben. Dennoch bietet das Tripelprodukt nur begrenzte Informationen darüber, wie tragfähig ein Fusionskonzept technisch und wirtschaftlich als Grundlage für ein Kraftwerk ist. Hierbei kann W7-X ebenfalls punkten: Im Februar 2023 erzielte es einen Rekord beim Energieumsatz. Dabei handelt es sich um die gesamte Heizleistung multipliziert mit der Dauer des Experiments.

Jorrit Lion, Mitbegründer und Experte für die Modellierung von Stellarator-Kraftwerken, sagt: „Die deutsche Regierung hat über Jahrzehnte mit visionären Investitionen die Stellaratortechnologie in Deutschland bis zur Weltspitze vorangebracht. Auf dem dadurch geschaffenen Know-how in Instituten und Unternehmen können wir nun als Startup aufbauen. Wir bündeln jetzt diese Expertise, um Fusionsenergie aus Stellaratoren ans Netz zu bringen.“

Erstes Design innerhalb der nächsten 12 Monate

Die Basis für das Vorhaben, ein deutsches Fusionskraftwerk nach dem Stellator-Prinzip zu bauen, wurden mit den sieben Millionen Euro als Pre-Seed-Fundraising nun gelegt. „Mit den sieben Millionen Euro ist das Team in der Lage, ihre ambitionierten Pläne voranzutreiben und die Entwicklung eines neuen Hochleistungsstellarators in Angriff zu nehmen“, sagt Sebastian Meyer-Borchert von Max-Planck-Innovation.

Zusammen mit seinen Partnern, möchte Proxima Fusion nun in den nächsten zwölf Monaten das erste Design für das geplante Fusionskraftwerk entwickeln und anschließend die weiteren Schritte angehen, damit noch in den 2030er-Jahren der erste Reaktor steht. „Wir freuen uns sehr über die positive Resonanz und das Vertrauen, das dem Start-up Proxima Fusion durch diese erfolgreiche Finanzierungsrunde entgegengebracht wurde“, sagt Sebastian Meyer-Borchert, Start-up & Portfolio Manager bei Max-Planck-Innovation, der Technologietransfer-Organisation der Max-Planck-Gesellschaft.

Ein Beitrag von: