Wasserstoff sicher speichern: Schweizer Forscher setzen auf Eisen

Eisen als günstiger Wasserstoffspeicher: Forschende der ETH Zürich entwickeln eine sichere und kosteneffiziente Methode zur saisonalen Energiespeicherung.

Die ETH-Forscher Samuel Heiniger (links, mit einem Glas Eisenerz) und Professor Wendelin Stark vor den drei Eisenreaktoren am Campus Hönggerberg der ETH Zürich.

Foto: ETH Zürich

Die Speicherung von Energie aus erneuerbaren Quellen wie Sonne und Wind ist eine der größten Herausforderungen der Energiewende. Insbesondere in den Wintermonaten, wenn der Energiebedarf hoch, die Produktion aus Photovoltaik aber gering ist, klafft eine sogenannte Winterstromlücke. Eine vielversprechende Lösung könnte die Speicherung von Wasserstoff mit Hilfe von Eisen sein. Forschende um Professor Wendelin Stark von der ETH Zürich haben ein innovatives Verfahren entwickelt, das Eisen als kostengünstigen und sicheren Wasserstoffspeicher nutzt.

Herausforderungen der Energiewende

Ob in Deutschland, der Schweiz oder anderen Ländern rund um den Globus: Erneuerbare Energien aus Wind oder Sonne sollen nach und nach fossile Brennstoffe ersetzen. Das Problem: Die Produktion von Wind- oder Sonnenstrom schwankt stark.

Beispiel Solarstrom. Im Sommer kann mehr produziert werden, als benötigt wird. Im Winter dagegen entsteht durch die geringe Sonneneinstrahlung und den verstärkten Einsatz von Wärmepumpen oft ein Defizit. Heute springen dann oft Gaskraftwerke oder Stromimporte ein. Saisonale Energiespeicher könnten hier eine wichtige Rolle spielen, um die Abhängigkeit von Importen und fossilen Energieträgern zu minimieren.

Eisen als sicherer und kostengünstiger Wasserstoffspeicher

Die Speicherung von Wasserstoff als chemischer Energieträger hat ein großes Potenzial, aber die derzeitigen Methoden sind teuer und unsicher. Wasserstoff ist hochentzündlich, diffundiert durch viele Materialien und erfordert spezielle Druckbehälter und Kühltechniken. Das macht die Langzeitspeicherung aufwändig und teuer. Hier kommt das Forschungsteam der ETH Zürich ins Spiel, das eine neue Methode der Wasserstoffspeicherung entwickelt hat.

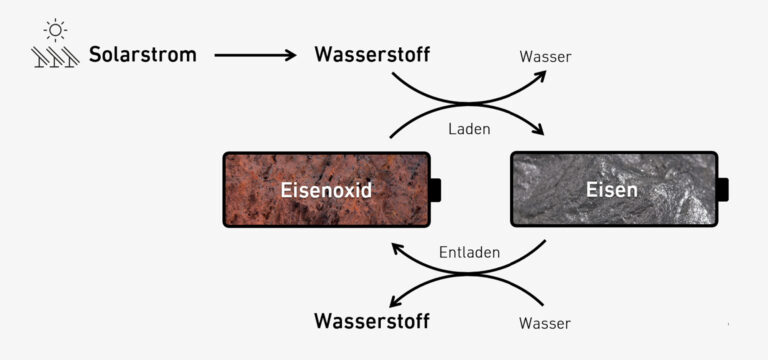

Die Methode basiert auf dem seit dem 19. Jahrhundert bekannten Eisen-Dampf-Verfahren. Mit überschüssigem Solarstrom aus den Sommermonaten wird Wasser gespalten und Wasserstoff erzeugt. Dieser wird dann in einen 400 °C heißen Edelstahlkessel geleitet, der mit Eisenerz gefüllt ist. Hier reagiert der Wasserstoff mit dem Eisenerz (hauptsächlich Eisenoxid) und entzieht ihm den Sauerstoff, wodurch reines Eisen und Wasser entstehen. Dieser Prozess kann als chemische Energiespeicherung betrachtet werden, ähnlich dem Aufladen einer Batterie.

An einer ähnlichen Technologie arbeiten Forschende aus Dresden, die bereits 2022 in Freiberg eine Anlage in Betrieb genommen haben.

Wasserdampf erzeugt Wasserstoff und Eisenoxid

Wird im Winter Energie benötigt, wird der Prozess umgekehrt: Wasserdampf wird in den Kessel geleitet und reagiert mit dem Eisen zu Wasserstoff und Eisenoxid. Der Wasserstoff kann dann in einer Gasturbine oder Brennstoffzelle zur Strom- und Wärmeerzeugung genutzt werden. Ein Vorteil dieses Verfahrens ist, dass die Abwärme der Reaktion genutzt wird, um den benötigten Wasserdampf zu erzeugen, was den Wirkungsgrad des Systems erhöht.

Der Lade- und Entladeprozess der Speichertechnologie.

Foto: ETH Zürich

Vorteile des Eisen-Dampf-Verfahrens

Ein wesentlicher Vorteil dieser Technologie ist laut Forschungsteam die Verfügbarkeit und der geringe Preis des Ausgangsmaterials. Eisenerz ist weltweit reichlich vorhanden und muss nicht speziell aufbereitet werden. Auch der Reaktor, in dem die chemische Reaktion stattfindet, muss keine hohen Sicherheitsanforderungen erfüllen. Ein einfacher Edelstahlkessel mit einer Wandstärke von 6 mm reicht aus. Zudem läuft die Reaktion unter Normaldruck ab, was die Anlage sicherer und kostengünstiger macht.

Die Speicherkapazität dieser Technologie lässt sich durch größere Kessel oder mehr Eisenerz leicht steigern. Die Forschenden schätzen, dass diese Methode etwa zehnmal günstiger ist als bestehende Wasserstoffspeichertechnologien. Laut Team lässt sich das Eisenerz für beliebig viele Speicherzyklen verwenden, ohne dass es ausgetauscht werden muss.

Allerdings geht bei der Umwandlung von Wasserstoff in Strom noch ein Teil der Energie (bis zu 60%) verloren. Daher ist diese Technologie vor allem dann sinnvoll, wenn große Mengen überschüssiger erneuerbarer Energie zur Verfügung stehen, die sonst ungenutzt bleiben würden.

Pilotanlage demonstriert Machbarkeit

Auf dem Campus Hönggerberg der ETH Zürich wurde eine Pilotanlage errichtet, um die praktische Umsetzung der Technologie zu testen. Sie besteht aus drei Edelstahlkesseln mit je 1,4 m³ Fassungsvermögen, die mit unbehandeltem Eisenerz gefüllt sind.

Insgesamt kann die Anlage langfristig rund 10 MWh Wasserstoff speichern, was etwa dem Strombedarf von drei bis fünf Einfamilienhäusern in den Wintermonaten entspricht. Bis 2026 soll die Anlage so ausgebaut werden, dass sie im Winter einen erheblichen Teil des Strombedarfs des Campus decken kann.

Skalierbarkeit für die Schweizer Energieversorgung

Langfristig könnte diese Technologie auch zur Deckung des nationalen Energiebedarfs beitragen, glaubt das Team der ETH Zürich. Erste Berechnungen zeigen, dass die Schweiz jährlich bis zu zehn Terawattstunden Strom aus saisonalen Wasserstoffspeichern beziehen könnte.

Dazu wären 15 bis 20 Terawattstunden grüner Wasserstoff und rund 10 Millionen Kubikmeter Eisenerz nötig. Die benötigte Eisenmenge entspricht lediglich 2 % der Jahresproduktion Australiens, dem weltweit größten Eisenerzproduzenten. Allerdings ist die Schweiz auch ein eher kleines Land, allein Deutschland hat zehnmal mehr Einwohner.

Ein Beitrag von: