Auf dem Luftbett durchs Rohr geschossen

An einem Bahndamm in der Nähe des Bodensees läßt Mannesmann Arcor Kabel verlegen – mit einer raffinierten Drucklufttechnik, die die alte Seilwinde längst überflüssig gemacht hat.

Es regnet. Der Lehm um die Baugrube herum spritzt und glitscht. In immer dickeren Klumpen klebt er an unseren Schuhen. Jeder Schritt bedeutet eine Rutschpartie.

Mittendrin steht Frank Höhne. Er ist nicht aus der Ruhe zu bringen. Der blaue Drillich klebt dem Bauarbeiter am Körper. Es gilt, 2 km Glasfaserkabel zu verlegen – Regen hin oder her. Höhne befestigt einen Peilsender am Ende des Kabels. Ein kurzer Test: Das Ortungsgerät piept. Falls die Leitung beim Verlegen steckenbleibt, kann er so ihr Ende orten.

Wir stehen oberhalb eines Bahndammes auf einer Waldeslichtung nahe des Bodensees. Vor einigen Tagen hat hier ein Bautrupp drei PVC-Leerrohre in der Erde verlegt. Sie ragen zu Füßen von Frank Höhne in der Baugrube zwischen Tannen- und Apfelbäumen aus dem Lehm heraus. Jedes hat 5 cm Durchmesser. In einem der Rohre wird das Glasfaserkabel der Telefongesellschaft Mannesmann Arcor verschwinden.

Das Unternehmen erweitert derzeit hierzulande sein Telefonkabelnetz. Es liegt damit im Trend: Allerorten verschwinden Glasfaserkabel im Untergrund, vor allem für schnellere Internetverbindungen. Erst im Juni kündigte der britische Telekommunikations-Anbieter Interoute an, in den nächsten Jahren 1,5 Mrd. Dollar (etwa 2,8 Mrd. DM) für über 40 000 km Glasfaserleitung in Europa auszugeben.

Hinter uns lagern 3 km Glasfaserleitung, aufgerollt auf einer übermannsgroßen, hölzernen Kabeltrommel. Jedes einzelne Kabel faßt 144 Glasfasern zusammen, jede einzelne etwas dicker als ein Haar. Immer zwei davon – eine für die Hin- und eine für die Rückleitung – sollen für Arcor eines Tages mindestens 2,5 Gbit/s übertragen. Das sind etwa 42 000 digitale Telefongespräche gleichzeitig. Und dabei würden die technischen Möglichkeiten nicht ausgenutzt: Übertragungen im Tbit-Bereich sind möglich.

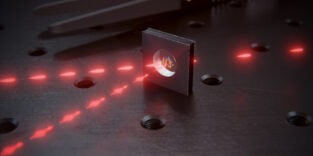

Wenn alles glattgeht, werden diese Glasfasern bald für etwa 40 min unter dem Bahndamm, einem Waldstück und mehreren Feldern hindurchwandern. Irgendwo in 2 km Entfernung tauchen sie dann wieder auf. Ähnlich wie der Pfeil in einem Blasrohr wird das Kabel dabei in das Leerrohr „eingeblasen“. Anders als beim Blasrohr verstopft das Kabel allerdings das Rohr nicht. Schließlich ist es nur 19 mm dick. „Stattdessen schwimmt das Kabel praktisch auf einem Luftbett und wird gleichzeitig in das Rohr hineingeschoben“, erläutert Thomas Radant, Ingenieur und Prokurist der Ahrensburger Otto-Müller GmbH & Co. KG. Sie hat das Kabelverlegen übernommen.

Mit bis zu 60 m/min schießt das Glasfaserkabel durch das Rohr

In Lederjacke und mit Kurzhaarschnitt steht Radant breitbeinig am Rande der Grube. Unseretwegen ist er gekommen, um in seinem Berliner Tonfall zu erklären, „wat hier passiert“. Zum Beispiel die Funktion des riesigen, orangefarbenen Kompressoranhängers hinter uns. Er wiegt über 2 t und erzeugt die fürs Kabelschießen nötigen Orkanwindstärken: 12 m3 Luft/min pumpt er mit einem Druck von 12 bar in das Rohr. Das Kabel kann man damit bis zu 60 m/min schnell voranschieben. Wie schnell, das hängt vom Luftdruck und der Dicke, dem Gewicht und der Steifigkeit des Kabels ab. „Die Methode funktioniert bei Glasfaser- und bei Kupferkabeln“, sagt Radant.

Der Luftstrom verhindert vor allem auch, daß das Kabel an der Rohrinnenwand reibt und so die Isolierung beschädigt wird. „Daher haben die PVC-Leerrohre innen Rillen wie ein Pistolenlauf“, erklärt Radant. Die Rillen verlaufen in Schlangenlinien und führen den Luftstrom so, daß es keine Verwirbelungen gibt.

In der Grube, zu Füßen von Frank Höhne, haben die Arbeiter währenddessen vorsichtig auf Sackleinen das Kernstück der Einblas-Technologie gebettet. Der „Cablejet“ ist etwa so groß wie ein Aktenkoffer und wiegt knapp 20 kg. Er stellt die Verbindung zwischen Leerrohr, Glasfaserkabel und Kompressorschlauch her. Das Maschinchen besteht aus zwei weißen Kunststoffklötzen mit Flanschen, ein paar Schläuchen, acht Zahnrädern und zwei Druckmessern. Das unscheinbare Gerät hat seinen Preis. „Etwa 50 000 DM muß man für einen Cablejet hinlegen, dazu kommen nochmal 65 000 DM für den Kompressor“, weiß Radant.

Doch die Investition lohnt sich. Früher zog man die Kabel mit Winden durch die Rohre. Das beschädigte oft die Kabelummantelung, weil sie an den Rohrinnenwänden rieb. Teure Schutzmaßnahmen waren nötig: Kevlar-Fasern dienten als Zugentlastung Dehnungsmesser warnten vor zu starkem Zug. Bis zu 6000 N (Newton) Zugbelastung mußten die Kabel aushalten können. Bei heutigen Leitungen zum Einblasen reichen 1500 N. Das verbilligt die Sache.

Mit dem Cablejet und der Blastechnik sinkt der Arbeitsaufwand. Früher brauchte man bis zu drei Arbeitsgänge für eine Strecke. Erst wurde ein leichtes Seil mit Luftdruck durch das Rohr geschossen, anschließend damit das dickere Windenseil hindurchgezogen und schließlich das eigentliche Kabel. Heute genügt ein Arbeitsgang und ein Team von drei Arbeitern: Zwei am Cablejet und einer am Rohrausgang. Zwischen 65 Pf und 2 DM koste damit das Verlegen eines Meters Glasfaserkabel, schätzt Radant. „90 % der Telefonleitungen werden heute geschossen“, sagt er. Nur in der Stadt werde auf kurzen Strecken noch gelegt.

Frank Höhne schraubt den Cablejet fest an das Leerrohr. Die Regentropfen rinnen ihm von den Haarsträhnen in das Gesicht. Über einen Flansch auf der Oberseite schließt er den Druckschlauch des Kompressors an. Höhne führt das Ende des Glasfaserkabels in den Cablejet ein. Muttern festziehen, fertig. Das Kabel steckt jetzt mit Metalltüllen, Gummiabdichtungen und ein wenig Tesa-Dichtband zwar luftdicht, aber beweglich am Anfang des Leerrohrs.

Der Kompressor startet. Er brummt leise vor sich hin. Der schwarze Druckschlauch wird hart und warm. Mit ganz sanften Hammerschlägen klopft Frank Höhne den Anschluß fest an den Flansch des Cablejet. Der Regen hat auch sein Gutes: „Kabellegen ist bei heißem Wetter immer unangenehm“, meint Höhne. Dann nämlich muß die komprimierte Luft vorgekühlt werden. Sonst klebt das Kabel an den Rohrinnenwänden.

Dann beginnt der erste Teil des Kabelschießens. Zunächst wird ein Schwamm durch das Rohr getrieben. Er soll 2 l eines speziellen Gleitöls, die vorher in das Rohr gegossen wurden, vor sich hertreiben und sie auf der gesamten Strecke verteilen. Das Öl bildet einen Nebel, der anschließend das Kabel schützend umgibt.

Erst beginnt der Cablejet zu wimmern, dann pfeift er

Langsam legt Höhne den Hebel am schwarzen Kompressorschlauch um. Es zischt leise, dann lärmt der Kompressor los. „12 bar liegen an“, meldet er seinem Kollegen am Rohrausgang über das Funkgerät. Der soll verhindern, daß sich Neugierige unbedacht in Gefahr bringen. Denn wenn alles klappt, wird der Schwamm mit furchtbarer Wucht aus dem Rohr schießen.

Gespanntes Warten. Aus dem Funkgerät kommt nur leises Knacken. Nach wenigen Minuten ist klar: Das Leerrohr muß eine undichte Stelle haben. Höhne dreht die Luft ab. Die Strecke muß noch einmal abgegangen werden.

Alle 250 m kommt das Leerrohr an die Erdoberfläche und wird dort mit dem nächsten Rohr über eine Dichtmuffe zusammengeschlossen. Das hängt mit dem „Spülbohrverfahren“ zusammen, mit dem die Rohre maximal einen halben Kilometer weit verlegt werden können (siehe Kasten).

Endlich kracht das Funkgerät. Der Streckengeher hat die kritische Stelle gefunden. Etwa 1 km hinter der Einschußstelle klaffen zwei Muffen auseinander. In Sekunden sind sie zusammengeschraubt. Höhne gibt Druck auf die Leitung, und diesmal kommt der Schwamm am anderen Ende an.

Der zweite Teil beginnt. Mit einem Hebel am Cablejet wird der Zahnradvortrieb zugeschaltet. Er drückt das Kabel durch die Dichtmanschette am Rohreingang hindurch in das Rohr hinein. Höhne hilft dem Kabel am Anfang von Hand in das Rohr hinein. Das Gerät beginnt zu wimmern. Als die Dauergeschwindigkeit von 38 m/min erreicht ist, verwandelt sich das Wimmern in ein gleichmäßiges Pfeifen. Für die Männer das Zeichen dafür, daß die nächsten 40 min Routine sind: Mit immer gleichen Handbewegungen zerrt einer am Kabel und rollt es von der Trommel ab, der zweite wischt das Kabel mit einem Tuch sauber, und Frank Höhne führt es in den Cablejet ein.

Zwischen ihnen zuckt und zappelt das Kabel wie eine Schlange auf Führungsrollen den Boden entlang, bevor es im Dunkel der Rohrleitung verschwindet. Wenn es am dem anderen Ende der Rohrleitung wieder aus dem Dunkel herauslugt, haben die drei ihr Tagwerk getan.

ANDREAS LOOS

Herzstück: Der Cablejet stellt die Verbindung zwischen Leerrohr, Glasfaserkabel und Kompressorschlauch her.

Mit immer gleichen Handgriffen führt Frank Höhne das Glasfaserkabel in den Cablejet ein.

Drei Kilomer Glasfaserkabel warten auf einer hölzernen Kabeltrommel auf ihre Verlegung. Drei Leute reichen, um die Sache abzuwickeln.

Ein Beitrag von: