Meilenstein für Quantennetzwerke: Neuer Mini-Quantenspeicher

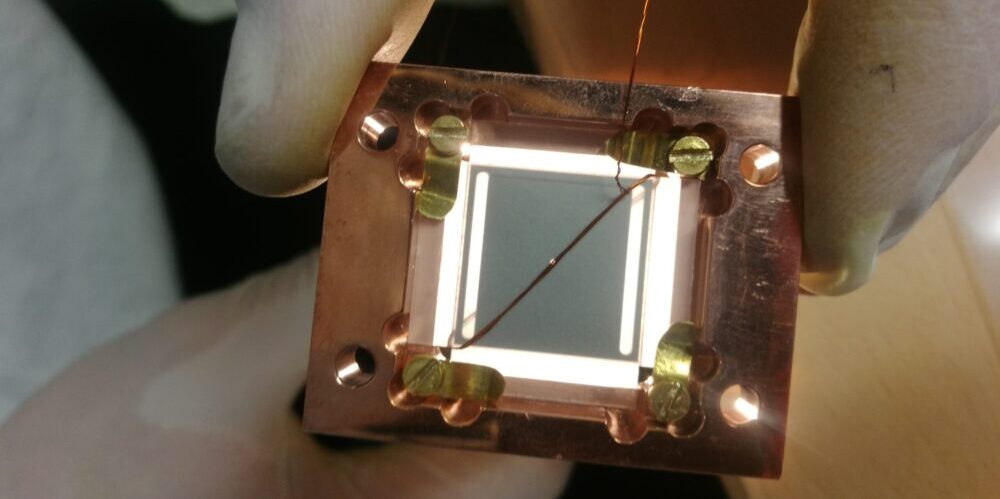

Basis ist eine winzige Glaszelle. Forschenden der Universität Basel ist es erstmals gelungen, darauf Photonen zu speichern. Das sollen die Quantenspeicher von morgen darstellen. Und für eine Massenproduktion wollen die Forschenden sie nun auch noch optimieren.

Die mit Rubidiumatomen gefüllte Glaszelle ist nur wenige Millimeter groß. Darauf können Lichtpulse gespeichert und wieder ausgelesen werden.

Foto: Universität Basel, Departement für Physik/Scixel

Es gibt Innovationen, die unseren Alltag deutlich verändert und auch bereichert haben. Das Internet und das Mobilfunknetz sind ganz sicher zwei dieser Innovationen. Ebenso gilt natürlich: Dinge, die sich etabliert haben, werden gern auch missbraucht. Nur ein stetiges Verbessern und mitunter auch neue Innovationen helfen dabei gegenzusteuern. Bezogen auf das eingangs genannte Beispiel der Netzwerke bedeutet das konkret: Um eine Datenübertragung zum Beispiel abhörsicher zu gestalten oder auch Quantencomputer miteinander zu verbinden, ist eine neue Technik notwendig. Möglich macht das zum Beispiel die sogenannte Quantenkryptographie.

Wiener Forschende zeigen Grenzen von Quantencomputern auf

Grundsätzlich unterscheiden sich solche Quantennetzwerke nicht besonders von den „normalen“ Netzwerken. Besonders im Hinblick auf die notwendigen Komponenten. Man benötigt Speicher in unterschiedlichen Varianten, damit Informationen dort zwischengelagert werden und auch von dort aus weitergeleitet werden können. Schon jetzt benötigen Netzwerke erhebliche Speicher, entsprechend größer wird der Bedarf auch noch, sobald es um Quantennetzwerke geht. Deshalb haben sich Forschende der Universität Basel damit beschäftigt, ein passendes Speicherelement zu entwickeln, das auf Atomen in einer winzigen Glaszelle basiert.

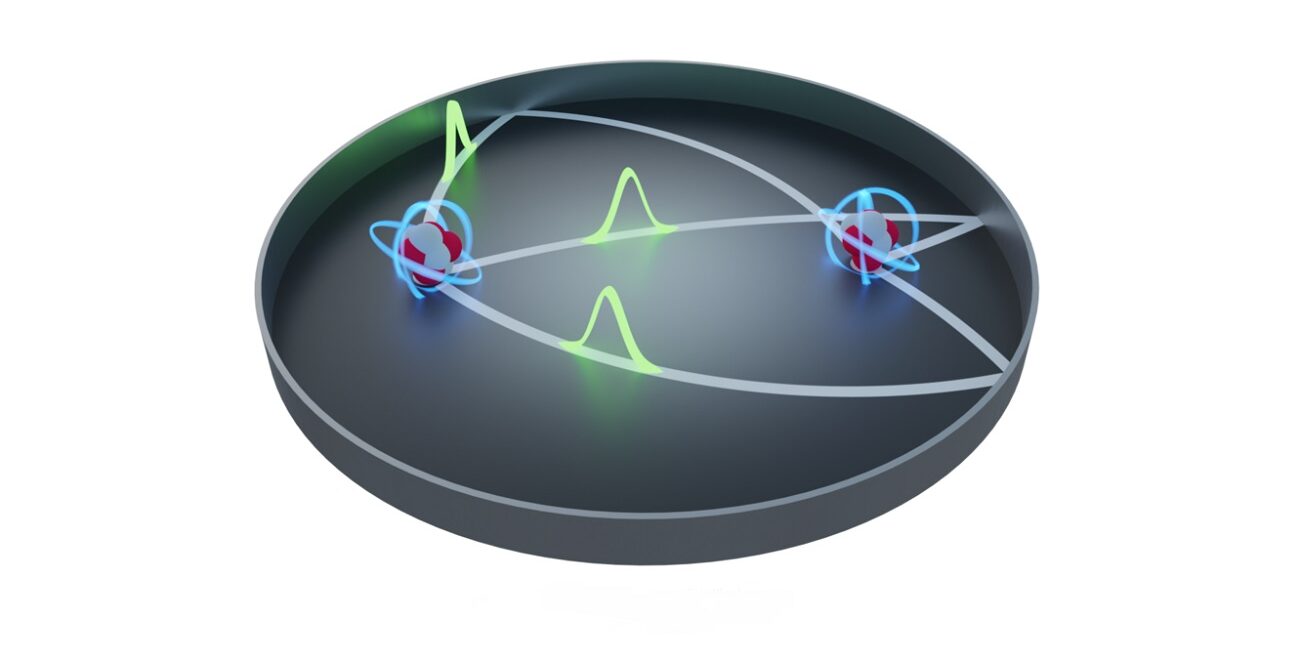

Photonen leiten Informationen über Mini-Quantenspeicher

Für die Übertragung von Quanteninformationen lassen sich vor allem Lichtteilchen besonders gut einsetzen. Diese Photonen leiten Informationen problemlos über Glasfaserleitungen, übertragen sie an Satelliten oder in ein entsprechendes Speicherelement. Das Besondere daran: Es ist notwendig, den quantenmechanischen Zustand der Photonen innerhalb des Speichers möglichst exakt einzulagern. Schließlich soll dieser Zustand anschließend wieder umgewandelt werden, so dass daraus erneut Photonen entstehen, die dann wieder weitergeleitet werden können.

Bereits vor rund zwei Jahren gelang es den Forschenden der Universität Basel, dies mit Rubidiumatomen in einer Glaszelle zu realisieren. Der Nachteil lag allerdings einerseits in der Größe und andererseits in der Tatsache, dass diese Glaszelle von Hand gefertigt werden musste. „Um alltagstauglich zu sein, müssen solche Zellen viel kleiner werden und sich zudem problemlos in großer Zahl herstellen lassen“, sagt Roberto Mottola, Physiker an der Universität Basel und Teil der Forschergruppe von Philipp Treutlein, Professor der Physik und Leiter dieses Forschungsprojekts.

Atomuhren als Ausgangspunkt für Mini-Quantenspeicher

Die Forschergruppe hat sich deshalb in den vergangenen zwei Jahren damit befasst, einerseits an der Größe zu arbeiten und andererseits eine Möglichkeit zu finden, diese Zellen für die Massenproduktion tauglich zu machen. Der Weg zum Ziel gestaltete sich nicht ganz einfach. Schließlich wollten die Forschenden eine Zelle als Basis schaffen, die nur wenige Millimeter groß ist. Eine solche existiert bereits in der Massenproduktion für Atomuhren. Und genau dieser bedienten sich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, um einen adäquaten Ausgangspunkt zu finden. Allerdings standen sie dann vor der Herausforderung, trotzdem genügend Rubidiumatome auf der Zelle zu platzieren. Das gelang ihnen, indem sie den Dampfdruck erhöhten und die Zelle auf 100 Grad Celsius erhitzten.

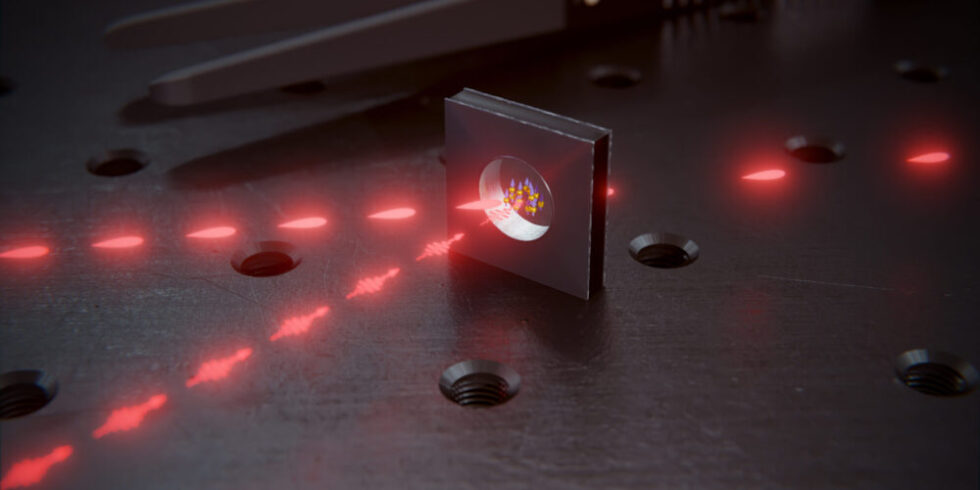

Zugleich brachten sie die Atome in Kontakt mit einem Magnetfeld von einem Tesla magnetischer Stärke, das damit zehntausend Mal stärker ist als das Erdmagnetfeld. Das Ergebnis: Die atomaren Energiezustände ließen sich durch den Einsatz des Magnetfeldes verändern. Dadurch ist den Forschenden die Quantenspeicherung der Photonen unter Einsatz eines zusätzlichen Laserstrahls einfacher gelungen. Auf diese Art und Weise könnten Photonen rund 100 Nanosekunden lang gespeichert werden. Freie Photonen wären dagegen in der gleichen Zeit 30 Meter weit geflogen.

Massentauglichkeit für Mini-Quantenspeicher bewiesen

„Damit haben wir zum ersten Mal einen Miniatur-Quantenspeicher für Photonen hergestellt, von dem rund 1.000 Exemplare parallel auf einem Wafer produziert werden können“, sagt Philipp Treutlein, Professor für Physik an der Philosophisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät im Fachbereich Physik an der Universität Basel.

Zwar setzten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erst einmal stark abgeschwächte Laserimpulse ein, um die Speicherung zu zeigen. Doch dabei wollen sie es nicht belassen. Künftig soll es eine Zusammenarbeit mit Centre Suisse d‘Electronique et de Microtechnique SA, kurz CSEM, geben, innerhalb derer die Forschergruppe einzelne Photonen in den Miniaturzellen speichern will. Zugleich planen sie, das Format der Glaszellen zu verändern. Ziel sei es, die Photonen dort so lange wie möglich zu speichern und ihre Quantenzustände dabei zu erhalten.

Ein Beitrag von: