Mit Terahertz-Lichtpulsen zu schnellerer Datenverarbeitung

Schnelle Datenverarbeitung: Forschende nutzen Terahertz-Lichtpulse, um magnetische Strukturen in Pikosekunden auszulesen.

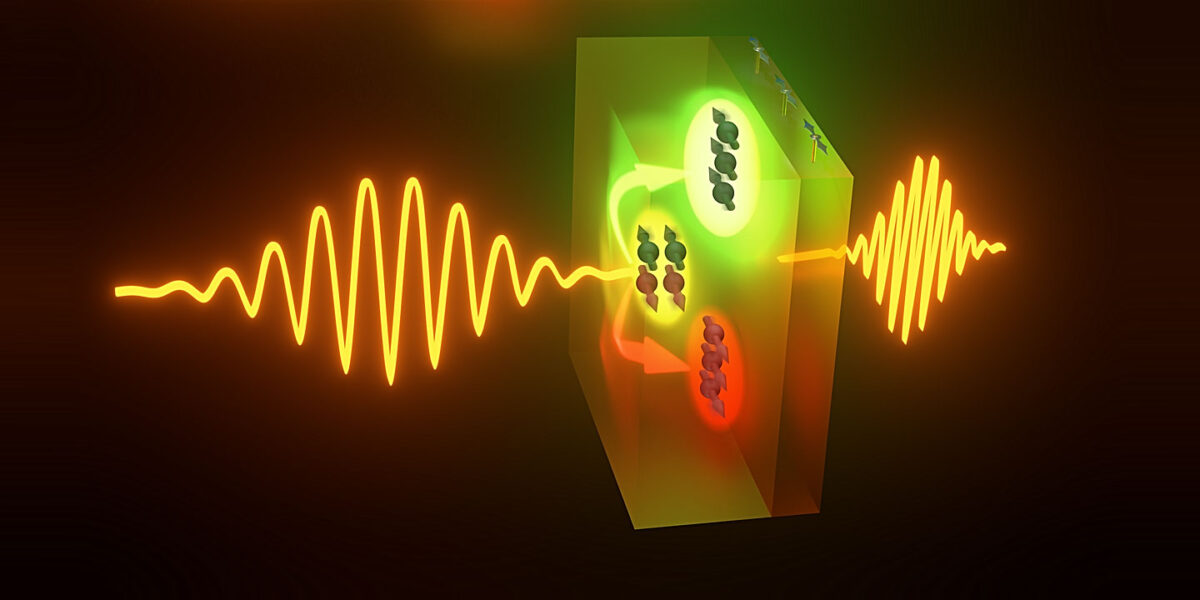

Das elektrische Feld des eintreffenden Terahertz-Pulses erzeugt extrem schnell oszillierende Ströme im Metallfilm. Der Spin-Hall-Effekt sorgt für eine Sortierung der Elektronen entsprechend ihrer Spinausrichtung.

Foto: B. Schröder/HZDR

Mit modernen Speichertechnologien steigen die Anforderungen an eine schnelle Datenverarbeitung. Forschende des Helmholtz-Zentrums Dresden-Rossendorf (HZDR) und der TU Dortmund haben eine Methode entwickelt, um magnetische Strukturen mit ultrakurzen Terahertz-Lichtpulsen auszulesen. Diese Technik könnte Geschwindigkeitsbeschränkungen bisheriger Methoden aufheben und eine neue Ära in der Spintronik einläuten.

Inhaltsverzeichnis

Neue Ansätze für schnellere Speichertechnologien

Die Digitalisierung erzeugt riesige Datenmengen, die effizient gespeichert und abgerufen werden müssen. Trotz moderner Halbleitertechnologien bleibt die Lese- und Schreibgeschwindigkeit eine Herausforderung. Bisherige Methoden basieren oft auf elektrischem Strom, doch dieser Ansatz stößt an physikalische Grenzen. Forschende des HZDR und der TU Dortmund setzen deshalb auf Terahertz-Strahlung.

„Mit Licht lässt sich die magnetische Ausrichtung eines Materials viel schneller bestimmen als mit Strompulsen“, erklärt Dr. Jan-Christoph Deinert vom Institut für Strahlenphysik am HZDR. Diese neue Methode verspricht eine drastische Reduzierung der Zugriffszeiten, indem Magnetisierungszustände mit Lichtpulsen im Terahertz-Bereich innerhalb von Pikosekunden ausgelesen werden.

Die Rolle der Terahertz-Strahlung

Terahertz-Strahlung liegt zwischen Mikrowellen- und Infrarotstrahlung und ist für das menschliche Auge unsichtbar. Ihre besondere Eigenschaft: Sie kann ultradünne Materialien durchdringen und deren magnetische Eigenschaften beeinflussen. Die Forschenden nutzten die Strahlungsquelle ELBE am HZDR, die extrem kurze und intensive Terahertz-Pulse erzeugt.

Die untersuchten Proben bestehen aus zwei bis drei Nanometer dicken Schichten. Die untere Schicht ist magnetisch und enthält Kobalt oder eine Eisen-Nickel-Legierung. Darüber liegt eine nichtmagnetische Metallschicht, beispielsweise aus Platin, Tantal oder Wolfram. Entscheidend für den Erfolg der Methode ist die teildurchsichtige Beschaffenheit der Schichten, die eine Wechselwirkung mit der Terahertz-Strahlung ermöglicht.

Physikalischer Mechanismus: Spintronische Effekte

Dr. Ruslan Salikhov vom Institut für Ionenstrahlphysik und Materialforschung am HZDR beschreibt die Experimente so: „Die Terahertz-Blitze erzeugen eine Vielzahl von Wechselwirkungen zwischen Licht und Materie.“ Wenn die Strahlung auf die Probe trifft, entstehen in der oberen Metallschicht kurzlebige elektrische Ströme. Dabei trennen sich die Elektronen je nach Ausrichtung ihres Spins, wodurch ein Spinstrom senkrecht zu den Schichten entsteht.

An der Grenzfläche zwischen den Schichten sammelt sich eine spezifische Spin-Ausrichtung an. Diese beeinflusst den elektrischen Widerstand an der Grenze, ein Effekt, den Forschende als unidirektionale Spin-Hall-Magnetoresistenz (USMR) bezeichnen. Entdeckt wurde dieser Effekt an der ETH Zürich, doch das HZDR-Team konnte ihn nun mit Terahertz-Strahlung gezielt nutzen.

Anwendung der USMR-Technologie

Der USMR-Effekt ermöglicht ein ultraschnelles Auslesen magnetischer Zustände. Terahertz-Pulse verändern den Spinstrom mit Frequenzen im Billionenbereich pro Sekunde. Dadurch schwankt der elektrische Widerstand der Grenzschicht extrem schnell und beeinflusst die Terahertz-Strahlung selbst. „Je nach Magnetisierungsrichtung erzeugen wir eine schnelle Fluktuation der Transparenz der Probe“, erklärt Dr. Sergey Kovalev von der TU Dortmund. Diese Änderungen lassen sich messen, um die Magnetisierung exakt zu bestimmen.

Ein interessanter Nebeneffekt: Die durch das Material dringende Terahertz-Strahlung erhält eine charakteristische Oberschwingung, eine „Zweite Harmonische“ mit doppelter Frequenz. Diese ist direkt mit der Magnetisierung der Probe gekoppelt und liefert eine weitere Möglichkeit zur Datenauslesung.

Zukunftsperspektiven

Neben dem Auslesen magnetischer Daten könnte die Terahertz-Technologie künftig auch zum Schreiben von Daten genutzt werden. Erste Forschungen zeigen vielversprechende Ansätze. Doch bevor daraus neue Speichertechnologien entstehen, müssen kompaktere Terahertz-Quellen und effizientere Sensoren entwickelt werden. Die aktuellen Ergebnisse verdeutlichen jedoch das Potenzial dieser Methode für die Zukunft der Datenspeicherung.

Ein Beitrag von: