Computermodell und neue Hörhilfe für eine bessere Hörfähigkeit

Schwerhörige oder gar gehörlose Menschen haben es schwer, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Doch inzwischen gibt es gute Hilfsmittel, um sie zu unterstützen. In zwei Forschungsprojekten sind Wissenschaftler einen Schritt vorangekommen, um diese technischen Möglichkeiten weiter zu verbessern.

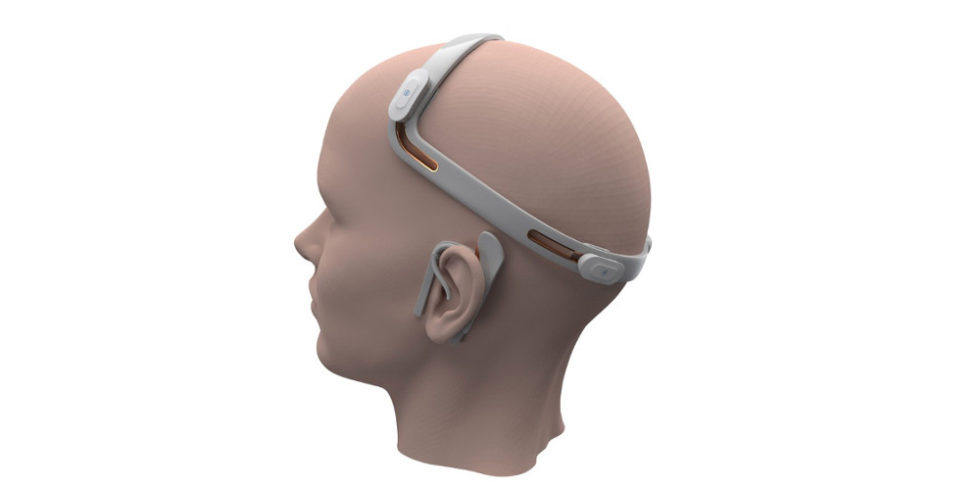

So könnte eine Designversion der Hörhilfe aussehen, die unter anderem von Fraunhofer-Forschern entwickelt wird.

Foto: Universität Siegen / Tim zum Hoff

Für gehörlose Menschen war die Erfindung der Cochlea-Implantate ein Meilenstein in der Medizin. Denn sie ermöglichen das Hören. Forschende der Technischen Universität München (TUM) haben jetzt ein Computermodell entwickelt, das sie als Basis nutzen wollen, um die Implantate zu optimieren. An einem anderen Projekte arbeiten unter anderem Wissenschaftler am Fraunhofer-Institut für Digitale Medientechnologien IDMT in Oldenburg. Sie haben das Konzept einer neuen Hörhilfe für Schwerhörige vorgestellt. Sie soll dazu beitragen, dass die Patienten Geräusche leichter voneinander unterscheiden können, beispielsweise im Stimmengewirr.

Elektrische Impulse werden in Cochlea-Implantaten zu stark weitergeleitet

Normalerweise wird der Schall über die Haarsinneszellen aufgenommen, die sich in dem mit Flüssigkeit gefüllten Hohlraum des Innenohrs befinden, auch Hörschnecke genannt – der lateinische Name für Schnecke lautet Cochlea. Die Haarsinneszellen wiederum verwandeln die Schwingungen des Schalls in Impulse des Hörnervs. Diese werden zum Gehirn weitergeleitet und dort in Hörempfindungen umgesetzt – der Mensch hört Geräusche. Die Cochlea-Implantate sind für Menschen gedacht, bei denen die Hörsinneszellen nicht funktionieren. Die Geräte nehmen die Schallwellen über ein externes Mikrofon auf und leiten sie zum Innenohr, wo Elektroden implantiert sind. Mit Stromimpulsen reizen sie dort die Hörnerven. Diese Impulse gelangen wie die natürlich erzeugten Nervenimpulse ins Gehirn.

Das Verfahren ist allerdings komplexer, als es klingt. Denn Hörsinneszellen sind in den unterschiedlichen Bereichen der Hörschnecke für verschiedene Frequenzen empfindlich und werden vom Gehirn in Töne mit abweichender Höhe umgewandelt. Zwar sind auch die Elektroden des Cochlea-Implantats an verschiedenen Stellen angebracht, aber die Impulse der Elektroden werden durch das Salzwasser im Innenohr in andere Bereiche weitergeleitet. Differenziertes Hören wird dadurch erschwert.

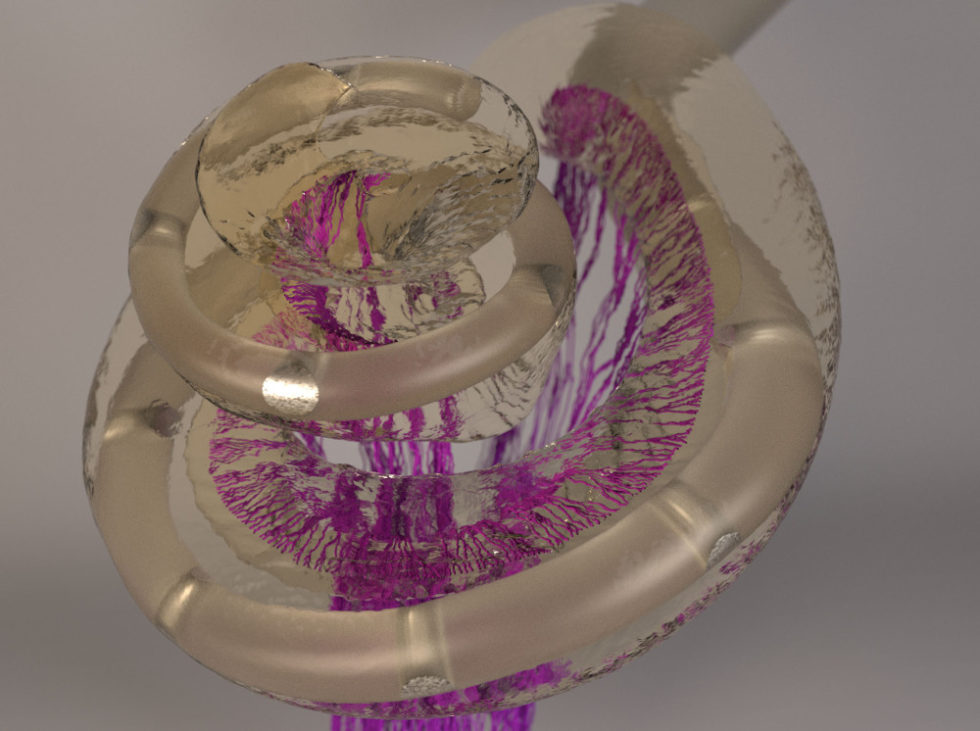

Computermodell zeigt Reizweiterleitung im Detail

Eine Arbeitsgruppe von Werner Hemmert, Professor für Bioanaloge Informationsverarbeitung an der TUM hat nun ein Computermodell entwickelt, mit dem sich die Signalausbreitung im Innenohr berechnen lässt. Als Grundlage diente eine hochaufgelöste dreidimensionale Abbildung des Knochens, der die Hörschnecke beinhaltet. „In der Darstellung waren auch die feinen Poren sichtbar, durch die die Faserbündel des Hörnervs verlaufen“, erklärt Siwei Bai aus der Forschergruppe. Die Wissenschaftler entwickelten dann einen Algorithmus, der den Verlauf einzelner Nervenfasern anhand der dreidimensionalen Mikrostruktur dieser Poren rekonstruiert „Wir waren überrascht, wie ungleichmäßig die Nervenfasern auf die elektrischen Signale des Implantats reagieren: manche sind sehr empfindlich und werden von fast allen Elektroden leicht erregt. Andere sind unempfindlicher und werden hauptsächlich von den ihnen am nächsten liegenden Elektroden stimuliert“, sagt Werner Hemmert, Professor für Bioanaloge Informationsverarbeitung an der TUM. „Das liegt an feinen anatomischen Unterschieden und dem genauen Verlauf der Hörnervenfasern.“

Im nächsten Schritt wollen die Forschenden die genaue Struktur der einzelnen Nervenfasern in ihr Modell einbeziehen. Ziel ist es, bestimmen können, unter welchen Voraussetzungen und wo genau die elektrischen Pulse entlang des Nervs ausgelöst werden und wie sich diese zum Gehirn ausbreiten. Die Ergebnisse sollen in die Entwicklung neuer Implantate einfließen.

Diese 3D-Abbildung des menschlichen Innenohrs mit einer Cochlea-Implantatelektrode zeigt in Violett die rekonstruierten Fasern der Hörnerven.

Foto: Siwei Bai / TUM

Neues Hörgerät soll die Konzentration auf bestimmte Geräusche ermöglichen

Einen ganz anderen Ansatz verfolgen Wissenschaftler unter Beteiligung des Fraunhofer IDMT. Ihre Zielgruppe sind Schwerhörige. Denen fällt es nämlich in Situationen mit vielen Geräuschen oftmals schwer, diese trotz Hörhilfe voneinander zu unterscheiden und beispielsweise einen bestimmten Sprecher herauszufiltern. Bei einem vollständig funktionierenden Gehör weiß der Zuhörer, auf welche Richtung er sich konzentrieren muss. Die Technik kann diese Unterscheidung jedoch bislang nicht leisten. „Daher benötigt man die entsprechende Information aus dem Gehirn. Über die Hirnaktivität kann man erkennen, wem der Schwerhörige zuhört. Das lässt sich per Elektroenzephalografie (EEG) messen“, erklärt Axel Winneke, Wissenschaftler am Fraunhofer.

Die EEG-Analyse im Projekt mEEGaHStim wird von einem Forscherteam durchgeführt. Federführend ist neben dem Fraunhofer Institut die Universität Oldenburg. Eine Kombination aus EEG, Audiosignalverarbeitung und Elektrostimulation der Hörareale soll die Hörfähigkeit verbessern. Dabei misst eine Gehirn-Computer-Schnittstelle die Aktivität des Gehirns über ein EEG. Aus diesen Daten lässt sich erkennen, auf welche Sprachquelle die Aufmerksamkeit gerichtet ist. Diese Information wird an das Hörgerät weitergeleitet, das dann ein Richtmikrofon, Beamformer genannt, entsprechend ausrichtet. Der verstärkt die gewünschte Sprachquelle und blendet andere Geräusche aus.

Zusätzlich werden Hörareale über die transkraniale Elektrostimulation (tES) elektrisch stimuliert, um die Sprachverständlichkeit zu verbessern. Als Nächstes wollen die Forscher ihre Ergebnisse in eine tragbare Hörhilfe umsetzen.

Weitere Neuigkeiten aus der Medizin:

Ein Beitrag von: