Fortschritt gegen Hautkrebs: Mit Licht zu punktgenauer Therapie

Licht als Waffe gegen Hautkrebs: Forschende entwickeln eine Methode, um Medikamente präzise am Zielort zu aktivieren. Nebenwirkungen könnten drastisch sinken.

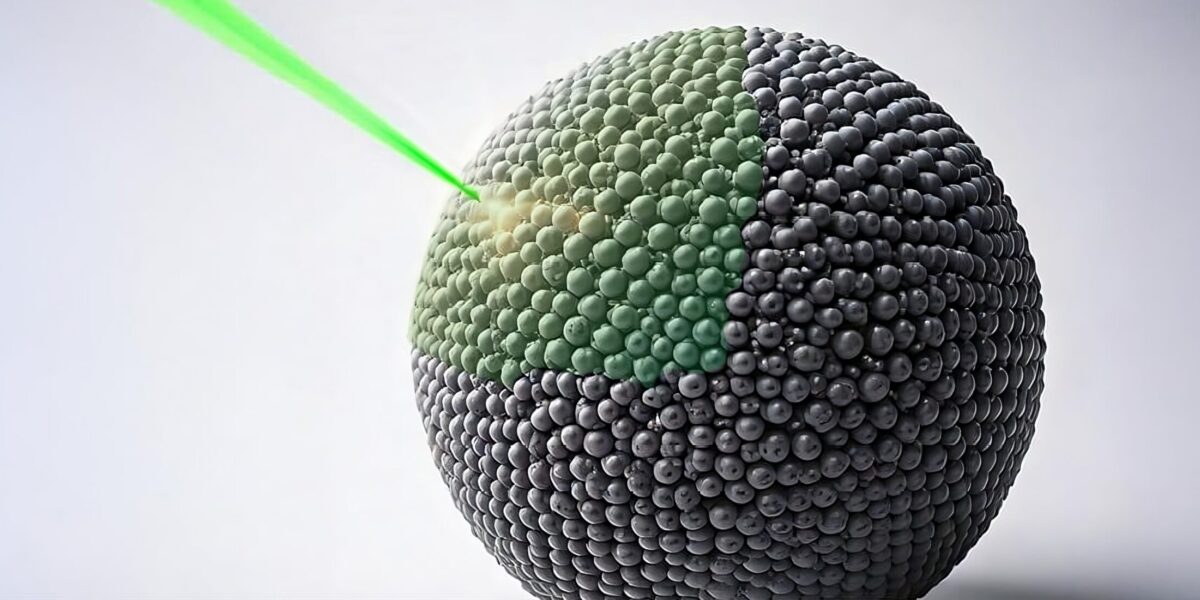

Ein einfacher Lichtimpuls kann die Aktivität eines Moleküls an einem bestimmten Ort steuern, ohne die umliegenden Zellen zu beeinträchtigen, wodurch unerwünschte Nebenwirkungen begrenzt werden.

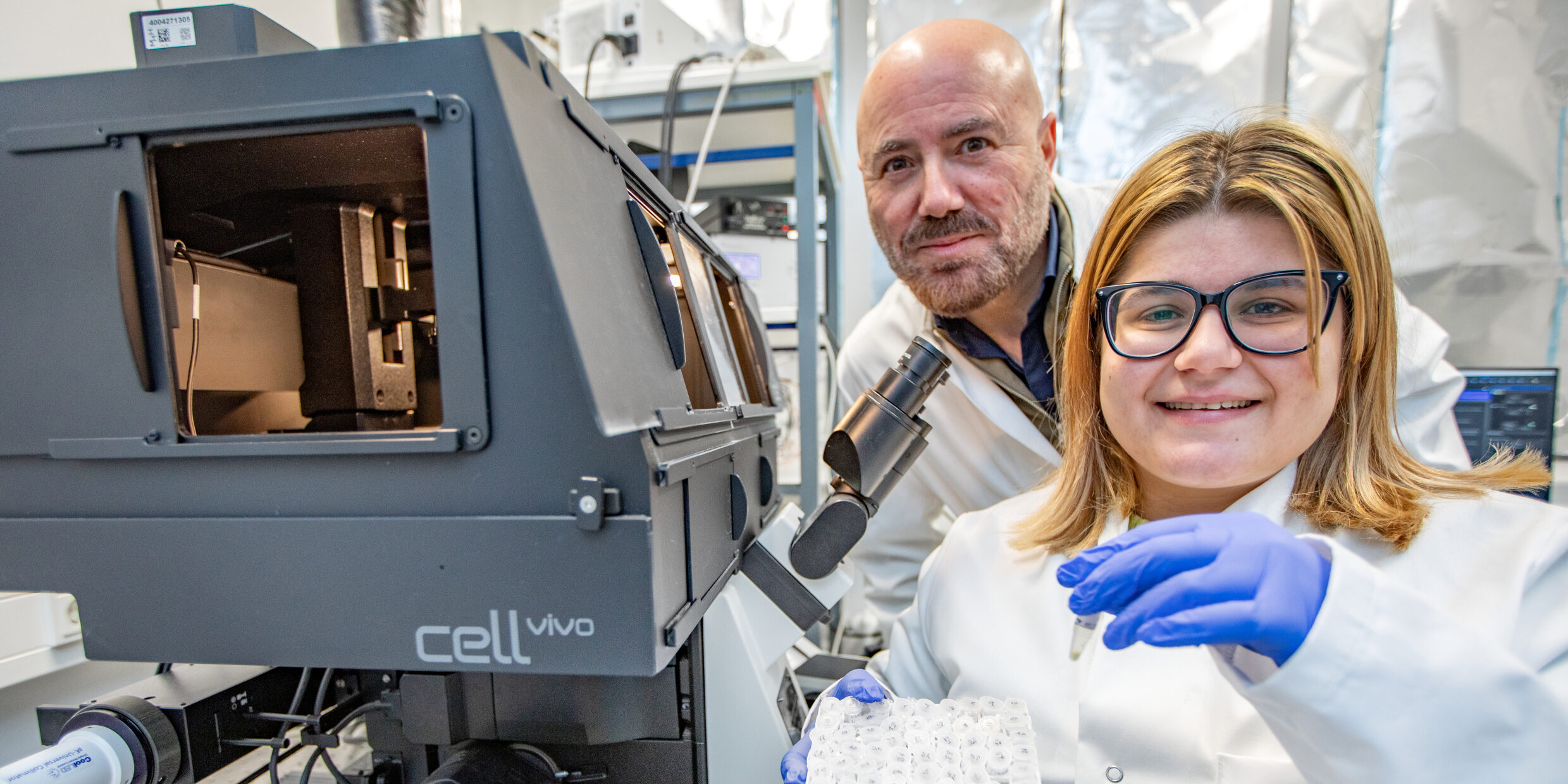

Foto: Gotta lab – UNIGE

Medizinische Behandlungen haben oft systemische Auswirkungen, da Medikamente sich im gesamten Körper verteilen und nicht ausschließlich am gewünschten Zielort wirken. Dies kann zu erheblichen Nebenwirkungen führen. Forschende der Universität Genf (UNIGE) haben nun eine Methode entwickelt, um Medikamente gezielt dort zu aktivieren, wo sie benötigt werden – mithilfe eines kurzen Lichtimpulses. Diese Technik könnte nicht nur die Präzision medizinischer Therapien verbessern, sondern auch Nebenwirkungen drastisch reduzieren. Besonders in der Krebstherapie, zum Beispiel bei Hautkrebs, birgt dieser Ansatz laut Forschungsteam großes Potenzial.

Gezielte Aktivierung von Medikamenten

Die Präzision medizinischer Behandlungen ist entscheidend für ihre Wirksamkeit und Verträglichkeit. Traditionelle Medikamente entfalten ihre Wirkung systemisch, was bedeutet, dass sie den gesamten Organismus beeinflussen, anstatt sich ausschließlich auf das erkrankte Gewebe zu konzentrieren. Dadurch entstehen oft unerwünschte Nebenwirkungen, die die Lebensqualität der Betroffenen stark beeinträchtigen können.

Die Forschenden der UNIGE stellten sich daher die Frage, wie sich Proteine, die für die Zellteilung essenziell sind, gezielt steuern lassen. Besonders das Plk1-Protein, das eine entscheidende Rolle bei der Zellteilung spielt, geriet dabei in den Fokus. „Wir suchten nach einer Möglichkeit, das Plk1-Protein zu hemmen, wann und wo wir wollten, um seine Funktion besser zu verstehen“, erklärt Monica Gotta, Professorin am Institut für Zellphysiologie und Stoffwechsel der medizinischen Fakultät der Universität Genf.

Ein molekulares Schloss mit Lichtimpulsen knacken

Um dieses Ziel zu erreichen, kombinierten die Forschenden Fachwissen aus der Biologie und Chemie. Sie entwickelten ein Molekül, das das Plk1-Protein hemmt, jedoch nur dann aktiv wird, wenn es durch Lichtimpulse ausgelöst wird.

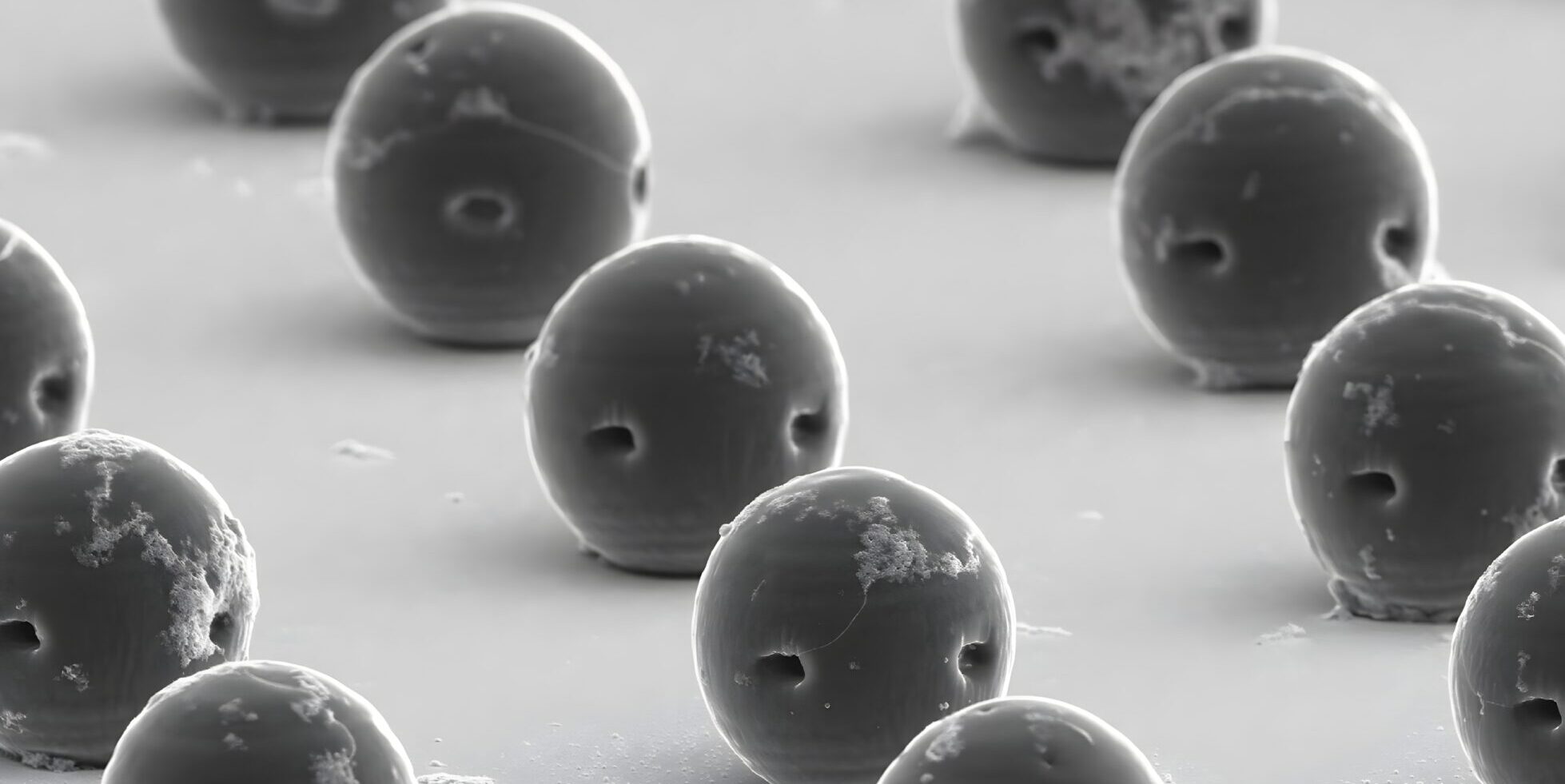

Die Methode basiert auf der chemischen Modifikation eines Inhibitors, dessen aktive Stelle mit einem Cumarinderivat blockiert wurde. Cumarin ist eine natürlich vorkommende Verbindung, die in bestimmten Pflanzen zu finden ist. „Nach einem komplexen Prozess konnten wir die aktive Stelle unseres Inhibitors mit einem Cumarinderivat blockieren“, erklärt Victoria von Glasenapp, Postdoktorandin und Erstautorin der Studie.

Wird der Inhibitor mit Licht bestrahlt, entfernt sich das Cumarin und der Wirkstoff wird aktiv. Entscheidend ist jedoch nicht nur die gezielte Aktivierung, sondern auch die Präzision der Positionierung. Hierfür fügten die Forschenden dem Molekül einen speziellen Anker hinzu, der es ermöglicht, den Inhibitor genau an der gewünschten Stelle im Körper zu fixieren. „Dadurch konnten wir den Inhibitor mit demselben Lichtpuls aktivieren und gleichzeitig an der Zielzelle verankern“, erläutert Nicolas Winssinger, Professor am Institut für Organische Chemie der Universität Genf.

Licht als Präzisionswerkzeug in der Krebstherapie

Die neue Technologie ermöglicht es, Medikamente räumlich und zeitlich exakt zu steuern. Die potenziellen Anwendungen sind enorm, insbesondere in der Krebstherapie. Krebsmedikamente könnten zukünftig gezielt auf Tumorgewebe wirken, ohne umliegendes gesundes Gewebe zu schädigen. Dies würde nicht nur die Effektivität der Behandlung erhöhen, sondern auch schwerwiegende Nebenwirkungen reduzieren.

Mit dieser Methode könnte ein einfacher Laser genutzt werden, um ein Medikament gezielt an einer bestimmten Stelle zu aktivieren. Die umliegenden Zellen würden verschont bleiben, wodurch das Risiko unerwünschter Nebenwirkungen minimiert wäre.

„Wir hoffen, dass unser Tool weit verbreitet eingesetzt wird. Es könnte nicht nur helfen, lebende Organismen besser zu verstehen, sondern auch langfristig zu ortsspezifischen Behandlungen führen“, fasst Monica Gotta zusammen.

Ein Beitrag von: