Impfung gegen Krebs stärkt die Immunzellen

Die neue Impfmethode der MHH-Wissenschaftler*innen bietet vielversprechende Ansätze für eine verbesserte Krebsbehandlung.

Das Zwei-Phasen-Impfverfahren stärkt die Immunabwehr in zwei Schritten und sorgt für eine gezielte Reaktion gegen Tumorzellen.

Foto: KI-generiert von Karin Kaiser/MHH.

Wissenschaftler*innen der MHH (Medizinische Hochschule Hannover) aktivieren die Abwehr gegen Tumorzellen mit einem Zwei-Phasen-Impfschema – und das in nur zwei Wochen. Diese Methode bietet neue Hoffnung im Kampf gegen Krebs.

Unsere Immunabwehr kann nicht nur Bakterien und Viren bekämpfen, sondern auch Krebs. Allerdings sind nicht alle Tumorzellen für das Immunsystem erkennbar, da sie sich ständig verändern und sich tarnen. Um Krebs besser zu behandeln, setzt die Forschung auf therapeutische Krebsimpfungen. Bei dieser Methode werden Menschen, die bereits Krebs haben, geimpft. Die Impfung hilft dem Immunsystem, Tumorzellen anhand bestimmter Merkmale, der sogenannten Tumorantigene, zu erkennen und zu zerstören.

Zwei Injektionen unter die Haut

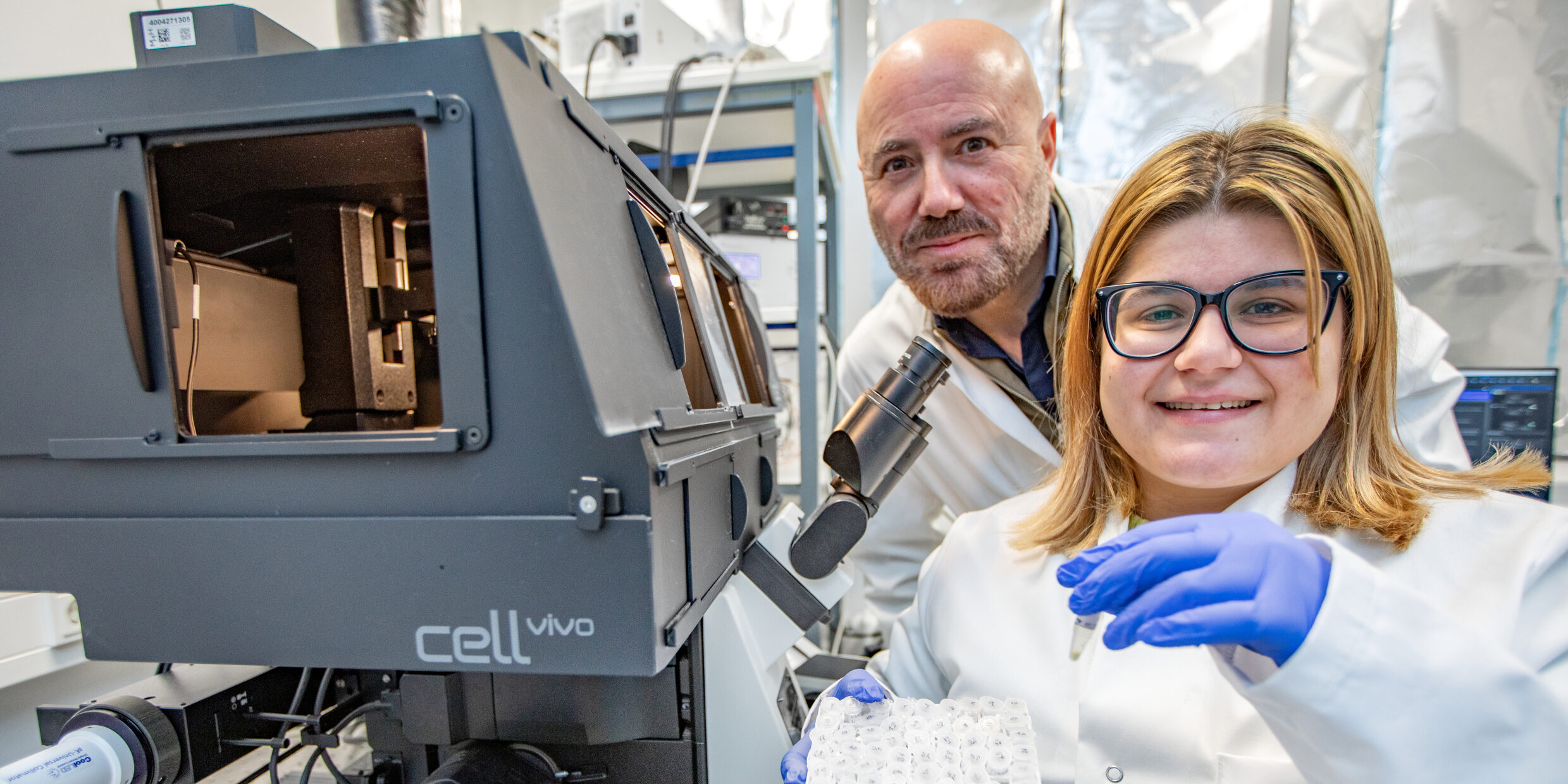

Ein Forschungsteam um PD Dr. Thomas Wirth und Dr. Dimitrij Ostroumov aus der MHH hat eine neue Impfung entwickelt. Bei dieser Immuntherapie reichen zwei Injektionen unter die Haut, um das Immunsystem in nur 14 Tagen effektiv gegen den Tumor zu aktivieren. Die Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift „Cellular and Molecular Immunology“ veröffentlicht. „Der Schlüssel liegt in den dendritischen Zellen“, erklärt PD Dr. Wirth.

Ein Ansatz besteht darin, den Krebspatient*innen spezielle Immunzellen zu entnehmen und sie außerhalb des Körpers mit Tumorantigenen zu behandeln. Nach der Rückinjektion dieser Zellen können sie eine gezielte Immunantwort auslösen. Ein anderer Ansatz nutzt einen Impfstoff, der das Eiweiß des Tumorantigens oder Teile davon enthält. Diese Methode ist schneller, günstiger und weniger aufwändig. Das Problem bei beiden Verfahren: Die Immunreaktion ist oft schwach, und die Impfung muss häufig wiederholt werden, um die Immunzellen zu aktivieren.

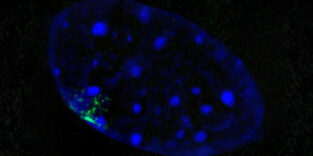

Diese Zellen gehören zum angeborenen Immunsystem und durchsuchen ständig unseren Körper nach Viren, Bakterien oder Tumorzellen. Wenn sie fremde oder ungewöhnliche Strukturen erkennen, nehmen sie diese auf und „essen“ sie sozusagen. Als antigen-präsentierende Zellen zerlegen sie die Fremdzellen in kleine Stücke und zeigen diese als Peptide auf ihrer Oberfläche. Damit helfen sie den T-Zellen des erworbenen Immunsystems, die fremden Strukturen zu erkennen und die gezielte Immunabwehr zu aktivieren.

Um schnell und effektiv eine starke Immunantwort zu erzielen, setzten die Forschenden auf ein Impfverfahren in zwei Phasen: eine Grundimpfung und eine Auffrischungsimpfung. Bei dieser Art von Impfstoffen werden dem Körper zweimal die gleichen Antigene, aber in unterschiedlicher Form, verabreicht. In diesem Fall reichte ein einziges Peptid, das speziell von den Tumorzellen gebildet wird, um die dendritischen Zellen im Körper zu aktivieren. Da das Peptid jedoch nicht genug Immunantwort allein auslöst, fügten die Forschenden in beiden Impfphasen zusätzlich einen sogenannten Agonisten hinzu, um die Immunzellen stärker zu aktivieren.

Starke Immunantwort beobachtet

PD Dr. Wirth erklärt, dass für die primäre Immunisierung das Peptid zusammen mit einem Immunaktivator in eine Lipidhülle verpackt wird. Dadurch werden die dendritischen Zellen im Körper angeregt, das Tumorantigen den spezifischen T-Zellen zu zeigen, damit diese den Tumor erkennen und angreifen können. Die Liposomen, die für die primäre Immunisierung verwendet werden, wurden in einer Kooperation in den Niederlanden entwickelt. Eine Woche später, beim Boostern, fügen die Forschenden einen Antikörper hinzu, der als zusätzlicher Stimulator wirkt und dafür sorgt, dass sich die T-Zellen, die gegen den Tumor gerichtet sind, sehr schnell vermehren.

„Wir konnten nach nur zwei Impfungen eine extrem starke Immunantwort beobachten, die für einen kompletten Rückgang des Tumors gesorgt hat“, sagt Dr. Ostroumov. „Unsere Experimente zeigen nicht nur, dass die Verwendung von Liposomen als Peptidträger problemlos möglich ist, sondern bestätigen auch die außergewöhnliche Verstärkung der T-Zell-Reaktion durch stimulierende Antikörper im heterologen Impfschema.“ Das Impfschema wurde in einem Mausmodell für Darmkrebs getestet.

Ein weiterer Vorteil des Impfschemas bestehe darin, dass es universell einsetzbar sei. Der Peptid-Baustein kann wie in einem Baukasten ausgetauscht und an die jeweiligen Anforderungen angepasst werden. PD Dr. Wirth erklärte, dass das Peptid auf das genetische Profil des Tumors zugeschnitten werden kann, wodurch personalisierte Impfstoffe entstehen, die individuell auf jeden Patienten abgestimmt sind. „Zum anderen muss das Peptid noch nicht einmal zwingend ein Tumorantigen sein, sondern kann auch andere Informationen etwa zur Erkennung von Parasiten, Bakterien oder Viren tragen“, erklärt der Wissenschaftler.

Ein Beitrag von: