Blitzgewitter und Eisregen: So extrem ist das Wetter auf Jupiter

Auf Jupiter toben Stürme mit matschigem Hagel und Blitzen – Forschende entdecken eine Wetterdynamik, die bis tief in den Planeten reicht.

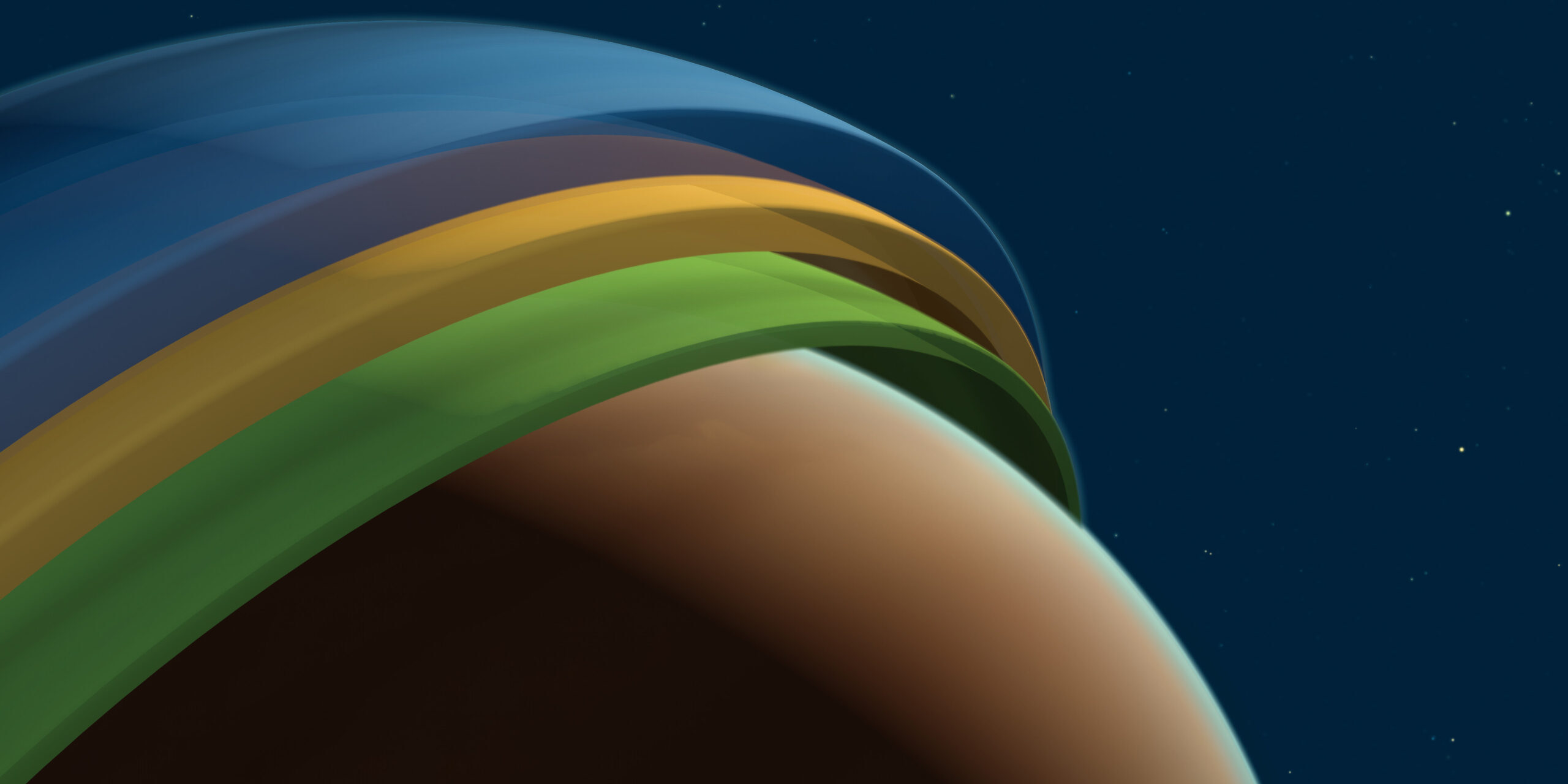

Voyager 1 nahm dieses Foto von Jupiter und zwei seiner Monde (Io, links, und Europa) am 13. Februar 1979 auf. Der Planet wird Blitzgewitter und Eisregen heimgesucht.

Foto: NASA/JPL-Caltech

Die Atmosphäre des Jupiter ist alles andere als ruhig. Gewaltige Stürme, gewaltige Blitze und bizarre Eisregen prägen das Klima des größten Planeten in unserem Sonnensystem. Forschende der University of California in Berkeley haben nun gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen aus aller Welt ein Wetterphänomen nachgewiesen, das unser Verständnis über die Gasriesen grundlegend verändert: „Mushballs“.

Inhaltsverzeichnis

Was sind Mushballs?

Mushballs sind matschige Hagelkörner, die sich aus Wasser und Ammoniak zusammensetzen. Diese Mischung ähnelt einem Slush-Eisgetränk, das von einer harten Hülle aus Wassereis umgeben ist. Bei heftigen Gewittern regnen sie wie Hagelkörner durch die Jupiteratmosphäre – begleitet von starken Blitzen. Laut den Forschenden ist dieses Phänomen nicht auf den Jupiter beschränkt. Es könnte auch auf anderen Gasriesen wie Saturn, Uranus und Neptun auftreten – vielleicht sogar auf Exoplaneten.

Die Idee der Mushballs entstand bereits 2020, um rätselhafte Messdaten der NASA-Sonde Juno zu erklären. Besonders auffällig war die ungleichmäßige Verteilung von Ammoniakgas in der oberen Atmosphäre des Jupiters. Der damalige Doktorand Chris Moeckel und seine Betreuerin, Imke de Pater, hielten die Theorie zunächst für zu komplex. „Imke und ich dachten beide: ‚Das kann auf keinen Fall wahr sein’“, sagte Moeckel. Doch über Jahre hinweg konnte er keine bessere Erklärung finden.

Wetter, das in die Tiefe reicht

Erst die erste dreidimensionale Darstellung der Jupiteratmosphäre lieferte den nötigen Durchbruch. Sie zeigte, dass viele Wettersysteme erstaunlich flach sind und sich kaum mehr als 20 Kilometer unter die sichtbare Wolkenschicht erstrecken. Einige wenige Phänomene – darunter gewaltige Gewitterstürme – reichen jedoch viel tiefer.

Diese Tiefenstürme entstehen weit unterhalb der Wolkenoberfläche. Hier vermischen sich Wasserdampf und Ammoniakgas, was zur Bildung der Mushballs führt. Begleitet werden diese Vorgänge von intensiven Blitzen, ähnlich wie bei irdischen Gewittern – nur deutlich größer und stärker.

„Juno zeigt wirklich, dass Ammoniak in allen Breitengraden bis auf etwa 150 Kilometer abgereichert ist, was wirklich seltsam ist“, sagte de Pater. Das lässt sich nur durch Prozesse erklären, die weit tiefer reichen als bisher angenommen.

Eine Atmosphäre voller Überraschungen

Der Aufbau der Jupiteratmosphäre unterscheidet sich grundlegend von der Erde. Sie besteht hauptsächlich aus Wasserstoff und Helium, ergänzt durch schwerere Moleküle wie Ammoniak und Wasser. Diese steigen bei bestimmten Wetterlagen auf, gefrieren zu Tröpfchen und regnen wieder herab – ohne je auf eine feste Oberfläche zu treffen.

Doch wohin fallen diese Regentropfen, wenn es keine Oberfläche gibt? Diese Frage beschäftigt Planetenforschende schon seit Jahrzehnten. Moeckel zieht einen Vergleich zur Erde: „Auf der Erde gibt es eine Oberfläche, auf die der Regen schließlich trifft. Die Frage ist: Was passiert, wenn man die Oberfläche wegnimmt?“ Die Antwort auf diese Frage verändert unser Verständnis davon, wie sich Atmosphären auf Gasriesen verhalten.

Wie Mushballs entstehen

Der Schlüssel liegt in der Mikrophysik der Mushballs. Bei starken Aufwinden werden kleine Eispartikel bis weit über die Wolkendecke gehoben – teilweise mehr als 60 Kilometer hoch. In diesen Höhen vermischen sie sich mit Ammoniakgas, das wie ein Frostschutzmittel wirkt. Das Eis schmilzt zu einer slushartigen Masse.

Während die Partikel weiter auf- und absteigen, nehmen sie an Größe zu – ähnlich wie Hagelkörner auf der Erde. Schließlich entstehen weiche Eiskugeln von der Größe eines Softballs. Diese Mushballs enthalten große Mengen Wasser und Ammoniak, fallen tief in die Atmosphäre und nehmen das Ammoniak mit sich.

Der Einfluss auf die chemische Zusammensetzung

Diese Prozesse erklären, warum Ammoniak in der oberen Atmosphäre des Jupiters oft fehlt. Es wird buchstäblich nach unten transportiert – bis in Tiefen, die selbst Radioteleskope nur noch schwer erfassen können. Die obere Atmosphärenschicht ist daher ein schlechter Indikator für die tatsächliche chemische Zusammensetzung des Planeten. „Wir zeigen im Grunde, dass die oberste Schicht der Atmosphäre eigentlich ein ziemlich schlechter Repräsentant für das Innere des Planeten ist“, so Moeckel.

Koordinierte Beobachtungen aus dem All und vom Boden

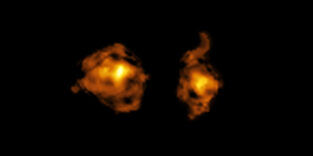

Die Bestätigung der Mushball-Theorie gelang durch eine Kombination aus verschiedenen Beobachtungen. Neben den Juno-Daten nutzten die Forschenden auch Informationen vom Hubble-Weltraumteleskop und dem Very Large Array (VLA) in New Mexico. So konnten sie ein 3D-Bild der Troposphäre des Jupiters erstellen.

Das Ergebnis: Nur wenige Wetterphänomene reichen tief genug, um die untere Atmosphäre zu beeinflussen. Einer davon ist der Mushball-Sturm. Diese neuen Erkenntnisse könnten auch helfen, Exoplaneten besser zu verstehen – insbesondere jene, deren Atmosphären nur indirekt beobachtet werden können.

Laut Studie lassen sich die Erkenntnisse von Moeckel und de Pater auf viele andere Planeten übertragen. Gasriesen in fernen Sonnensystemen zeigen ähnliche Eigenschaften wie Jupiter. Die Dynamik der Mushballs liefert ein Werkzeug, um deren Atmosphären und Wettersysteme besser zu interpretieren – auch wenn wir sie nur als Lichtpunkte am Himmel sehen.

Ein Beitrag von: