Ein neues Auge für die Erde: Biomass-Satellit macht unsere Wälder in 3D sichtbar

Wie viel Kohlenstoff steckt in unseren Wäldern – und wie stark verändern sie sich durch Abholzung, Klimawandel oder Wiederbewaldung? Antworten auf diese Fragen soll bald ein Satellit aus dem All liefern – mit Blick tief ins grüne Herz unseres Planeten.

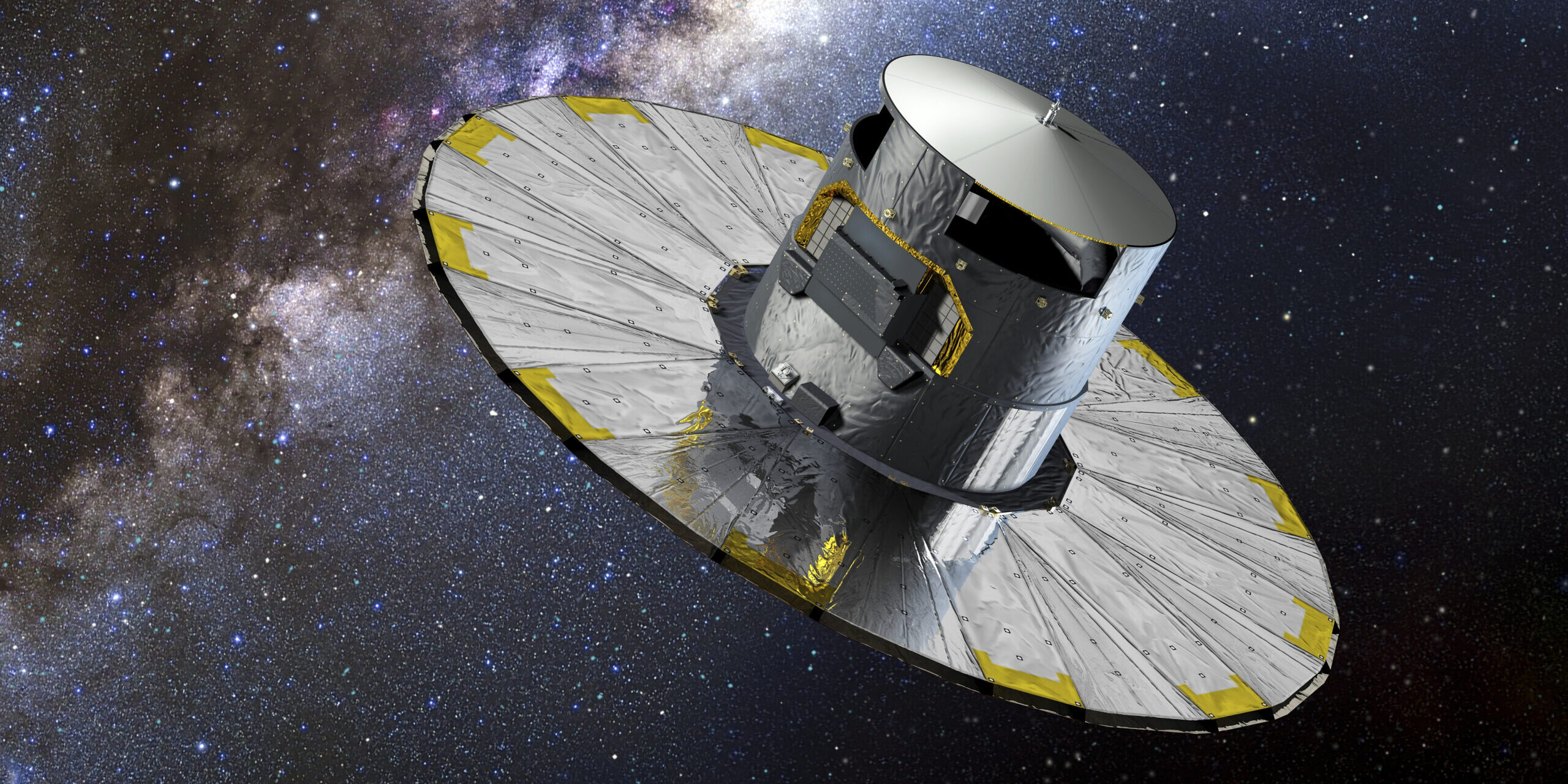

Links: Der BIOMASS-Satellit in seiner schützenden Verkleidung für den Start durch die Erdatmosphäre. Rechts: Der Satellit wird zum Startturm gebracht, wo er an der Vega-C-Rakete von Arianespace montiert wird.

Foto: Stefan Kiryenko / ESA

Am Dienstag, dem 29. April 2025, hatte die Europäische Weltraumorganisation (ESA) um 11:15 Uhr den Biomass-Satelliten erfolgreich gestartet und in die Umlaufbahn gebracht. Der Start erfolgte vom europäischen Weltraumbahnhof in Kourou, Französisch-Guayana, und markierte den Beginn der weltweit ersten Mission, die ein innovatives Radarsystem, ein P-Band-Radar mit synthetischer Apertur (SAR), ins All brachte.

Die Biomass-Mission hat das Ziel, Wälder weltweit zu erfassen und zu beobachten. Sie misst, wie die Wälder aufgebaut sind, und liefert Daten darüber, wie viel pflanzliche Masse sich über dem Boden befindet. Diese Informationen zeigen, wie viel Kohlenstoff in den Wäldern gespeichert ist – ein wichtiger Faktor für den Klimaschutz.

Mit anderen Worten: Der Satellit soll helfen, die „grüne Lunge“ der Erde besser zu verstehen.

Vom Kontrollzentrum in Darmstadt gesteuert

Er wird in den kommenden Jahren vom Kontrollzentrum in Darmstadt aus gesteuert und liefert wichtige Daten und Modelle für die Wissenschaft.

„Wir wissen bereits, dass Wälder eine entscheidende Rolle im Kohlenstoffkreislauf der Erde spielen, indem sie große Mengen Kohlendioxid aufnehmen und speichern. Dies hilft, die Temperatur des Planeten zu regulieren. Die Daten von Biomass werden uns helfen, genauere Schätzungen darüber zu erstellen, wie viel Kohlenstoff in der organischen Masse der Wälder, also in der Biomasse, enthalten ist, und Unsicherheiten in den Schätzungen von Kohlenstoffvorräten und -flüssen zu verringern, einschließlich derjenigen im Zusammenhang mit Landnutzungsänderungen, Waldverlust und Wiederbewaldung.“, wird dazu auf der ESA-Seite erklärt.

„Mit dem erfolgreichen Start von Biomass werden wir die tropischen Wälder durch eine völlig neue Brille betrachten. Dies ist der erste Satellit mit einem P-Band-Radar im Weltraum, der es uns ermöglicht, tiefer als je zuvor in die Baumkronen hineinzuschauen und so die Biomasse und ihre Veränderungen viel genauer zu bestimmen,“ kommentiert Dr. Nuno Carvalhais, Projektmanager des Biomass Projektbüros am Max-Planck-Institut für Biogeochemie in Jena.

ESA-Satellit soll klären, wie viel CO₂ in Wäldern steckt

„Wir Menschen stoßen Kohlenstoff aus bei der Verwendung von Kohle, Öl oder Gas“, zitiert die dpa den „Biomass“-Missionsmanager der Esa, Klaus Scipal. Das CO₂ gelangt in die Atmosphäre, und Wälder nehmen einen Teil davon wieder auf. „Der Prozess, der dahintersteht, wird noch nicht so richtig gut verstanden.“ Mit dieser Mission möchte man verstehen, wie Wälder CO₂ abgeben und aufnehmen.

Ein Baum kann die Hälfte seines Gewichts in CO₂ speichern. Das Ziel der Mission ist es, die Waldbiomasse weltweit zu bestimmen. Besonders bei der Biomasse geht es darum, die Rolle der Wälder im globalen Kohlenstoffkreislauf zu verstehen.

Satellit „Biomass“: ESA misst Wald-Kohlenstoff – gesteuert aus Darmstadt.

Foto: ESA

„Biomass“ blickt unter die grüne Oberfläche

Die Sonde trägt nur ein einziges Instrument, ein neues Radar. Zwar kann man mit Satelliten schon jetzt Waldrodungen erkennen, aber man weiß nicht, wie viel Masse der Wald hatte und wie viel Kohlenstoff gespeichert war. Mit dem Radar von „Biomass“ soll sich das ändern. Dadurch wird es möglich zu bestimmen, wie viel Waldmasse verloren geht und wie viel CO₂ wieder in die Atmosphäre abgegeben wird. Am Ende der fünf einhalb Jahre langen Mission hofft man, herauszufinden, wie sich die Biomasse verändert hat, um damit Daten für Klimamodelle zu liefern.

Mit einer normalen Kamera sieht man immer nur die Oberfläche – im Fall des Waldes also einfach eine grüne Fläche. „Man weiß nicht, wie hoch sind die Wälder, wie schauen die Wälder aus, wie schaut die Struktur aus“, erklärt Scipal. Im Gegensatz dazu können die speziellen Radarwellen, die im Satelliten verwendet werden, in den Wald eindringen. „Das heißt, wir können durch Wolken schauen, wir können aber auch in den Wald hineinschauen und dringen bis zum Boden hinunter. Mit dieser Technik können wir zum Beispiel dreidimensionale Bilder vom Wald erstellen, also dreidimensionale Modelle.“

Die P-Band-Radar-Technologie der Biomass-Sonde

Die Sonde soll, wi ebereits erwähnt, in den nächsten Jahren weltweit die Wald-Biomasse messen, um besser zu verstehen, welche Rolle Wälder im globalen Kohlenstoffkreislauf spielen. Dafür trägt sie nur ein einziges Messgerät an Bord: ein spezielles Radar, das von Airbus Defence and Space in Immenstaad entwickelt wurde.

Biomass ist mit einem Radargerät ausgestattet, das Wellen aussendet, die durch Wolken und Baumkronen dringen und den Waldboden erreichen. Ein zwölf Meter großer Reflektorschirm wird für das Senden und Empfangen der Wellen verwendet. Dieser muss sich im All noch entfalten, was bis zu neun Tage dauern kann.

Dieses sogenannte P-Band-Radar gilt als technisches Meisterwerk. Es ist das erste seiner Art und kann dank seiner besonderen Technologie sogar durch dichte Baumkronen bis zum Waldboden „sehen“.

Die Radarwellen erfassen jeden Punkt auf der Erde aus verschiedenen Blickwinkeln, sodass eine 3D-Darstellung der Aufnahmen erstellt werden kann.

Biomass-Projektbüro: Brücke zwischen Forschung und Praxis

Das Projektbüro Biomass mit Sitz in Deutschland unterstützt Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen dabei, die Möglichkeiten der Mission bestmöglich zu nutzen. Geleitet wird es von Dr. Nuno Carvalhais am Max-Planck-Institut für Biogeochemie. Gemeinsam mit der Friedrich-Schiller-Universität Jena, dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) und dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung arbeitet das Büro eng mit verschiedenen Forschungseinrichtungen zusammen.

Um Fachleute und Anwender aktiv einzubeziehen, organisiert das Projektbüro Schulungen, Workshops und Fachveranstaltungen. Diese sollen helfen, die Biomass-Daten gezielt für die Forschung an Wäldern, das Klima und die Umwelt zu nutzen. Ziel ist es, den Austausch zwischen Wissenschaft, Gesellschaft und Politik zu stärken, damit die Ergebnisse der Mission auch praktisch etwas bewirken. Finanziert wird das Projektbüro vom DLR im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK).

Im Vereinigten Königreich entwickelt

Der Biomass-Satellit wurde im Vereinigten Königreich entwickelt. Die Mission schafft auch neue Chancen für internationale Investitionen und wurde von europäischen Partnern wie Professor Shaun Quegan (NCEO) wissenschaftlich unterstützt.

Während des Baus entstanden rund 250 Arbeitsplätze bei Airbus UK in Stevenage. Insgesamt stärkt BIOMASS die britische Raumfahrtindustrie mit über 52.000 Beschäftigten.

Seit 2016 erhielt das Vereinigte Königreich über die ESA Verträge im Wert von fast 91 Millionen Euro für die Mission. Die ESA koordiniert das Projekt und fördert die internationale Zusammenarbeit.

Professor Heiko Balzter und Dr. Nezha Acil von der Universität Leicester und dem National Centre for Earth Observation (NCEO) entwickeln Methoden, um mithilfe des BIOMASS-Satelliten die oberirdische Biomasse besser zu erfassen.

„Biomass ist eine der spannendsten Satellitenmissionen meiner Laufbahn. Das P-Band-Radar setzt neue Maßstäbe in der Fernerkundung. Die Bilder werden unser Verständnis von globalen Kohlenstoffvorräten in Wäldern und deren Veränderungen grundlegend verändern“, sagte Professor Balzter vom Institute for Environmental Futures der Universität Leicester.

Der Biomass-Satellit wird die Erde mindestens fünf Jahre lang umkreisen und dabei Daten sammeln, die allen – Wissenschaftlern, Umweltschutzgruppen und Regierungen – frei zur Verfügung stehen. Damit unterstützt die Mission die weltweite Zusammenarbeit in der Klima- und Erdforschung. Biomass ist ein wichtiger Teil des ESA-Programms „Earth Explorer“ und hilft dabei, internationale Klimaziele besser zu erreichen.

Ein Beitrag von: