Gaia ist in Rente: Das hat der Satellit alles geleistet

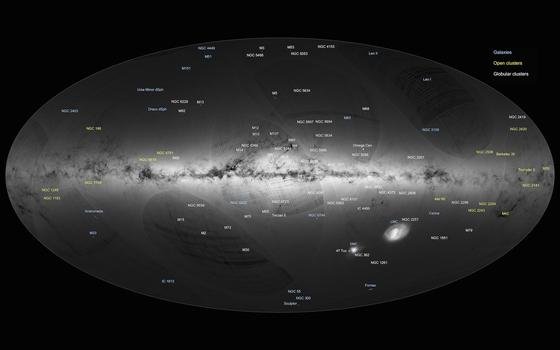

Gaia kartierte Milliarden Sterne und revolutionierte unser Bild der Milchstraße. Nun ist der Satellit im Ruhestand. Was hat er sonst noch geleistet?

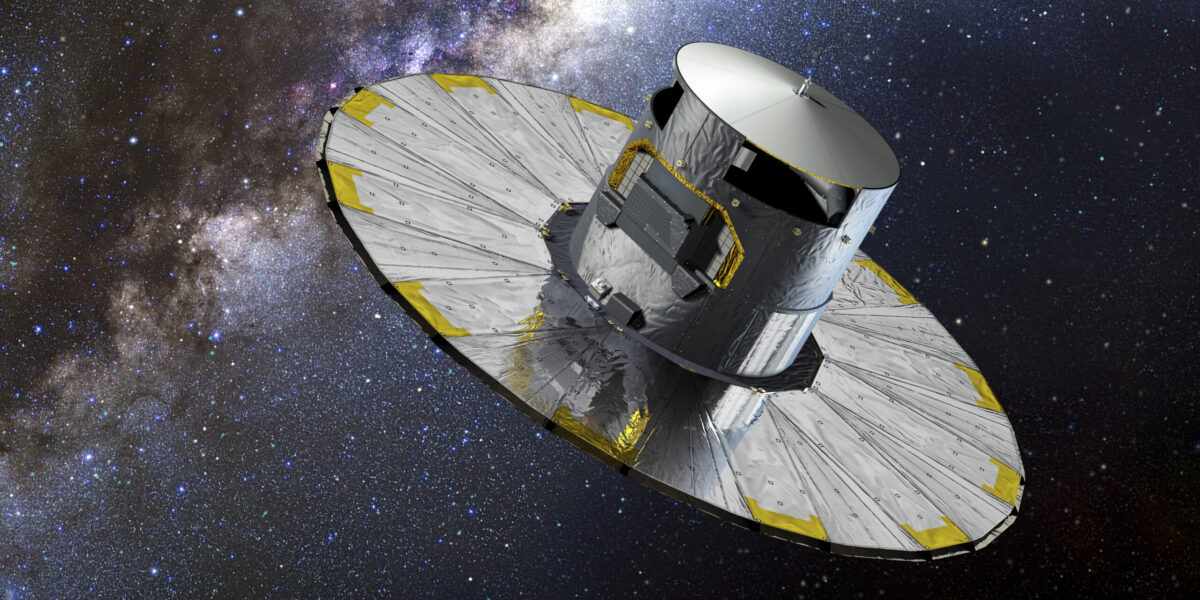

Der Wissenschaftssatellit Gaia der Europäischen Weltraumorganisation ESA, hier in künstlerischer Darstellung, wurde am 27. März 2025 mit einem letzten Befehl in den endgültigen Ruhezustand versetzt. An diesem Zeitpunkt wird der Satellit über zehn Jahre lang wissenschaftliche Daten gesammelt haben. Insgesamt wird aus den Daten von Gaia bis 2030 der bislang größte existierende Sternenkatalog entstehen. Er soll fast zwei Milliarden Himmelskörper – also rund ein Prozent unserer Galaxie – erfassen.

Foto: ESA–D. Ducros, 2013

Mit dem wissenschaftlichen Ruhestand des ESA-Satelliten Gaia endet eine Mission, die unser Verständnis der Milchstraße grundlegend erweitert hat. Durch die präziseste Himmelsvermessung aller Zeiten lieferte Gaia Daten über fast zwei Milliarden Sterne. Die Auswertung dieser Informationen wird die Astronomie noch jahrzehntelang beschäftigen. Schauen wir uns an, was Gaia sonst noch im Dienste der Wissenschaft herausgefunden hat.

Inhaltsverzeichnis

- Gaia verabschiedet sich: Ende einer wegweisenden Weltraummission

- Von Hipparchos zu Gaia: Eine neue Dimension der Himmelsvermessung

- Daten für Jahrzehnte: Gaias wissenschaftliches Erbe

- Einblicke in die Geschichte unserer Galaxie

- Photometrie und Spektroskopie: Mehr als nur Positionen

- Entdeckung eines "ruhenden" Schwarzen Lochs

- Exoplaneten und Doppelsterne im Visier

- Auch im Blick: Asteroiden, Quasare und Relativitätstests

- Ein europäisches Gemeinschaftsprojekt mit deutscher Beteiligung

- Gaia bleibt aktiv – in den Daten

Gaia verabschiedet sich: Ende einer wegweisenden Weltraummission

Am 27. März 2025 wurde der ESA-Satellit Gaia offiziell in den Ruhestand versetzt. Damit endet eine Mission, die der Astronomie einen nie dagewesenen Schatz an Daten hinterlässt.

Gaia wurde 2013 vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana gestartet. Ziel war es, die Milchstraße dreidimensional zu kartieren. Mit Hilfe hochpräziser Instrumente beobachtete der Satellit über zehn Jahre lang den Himmel. Insgesamt führt er mehr als drei Billionen Einzelmessungen durch.

Am 15. Januar 2025 wurde der wissenschaftliche Betrieb eingestellt. Mit dem letzten Steuerbefehl überführte die ESA den Satelliten in einen stabilen Sonnenorbit. Gaia wird die Erde und den Mond nun nicht mehr kreuzen und bleibt für mindestens 100 Jahre sicher im All.

Von Hipparchos zu Gaia: Eine neue Dimension der Himmelsvermessung

Die Kartierung des Nachthimmels hat eine lange Geschichte. Bereits im zweiten Jahrhundert vor Christus erstellte der Grieche Hipparchos den ersten bekannten Sternenkatalog. Gaia setzte diese Tradition mit einem technologischen Quantensprung fort.

Die Mission erfasste fast zwei Milliarden Himmelskörper. Das entspricht etwa 1 % der Sterne in unserer Galaxie. Dabei wurden Positionen, Bewegungen, Helligkeiten und viele weitere Eigenschaften dokumentiert. Noch nie war es möglich, so viele Sterne so präzise zu vermessen.

Daten für Jahrzehnte: Gaias wissenschaftliches Erbe

Die Auswertung der Gaia-Daten wird noch viele Jahre in Anspruch nehmen. Bis 2030 soll der komplette Datensatz der wissenschaftlichen Gemeinschaft zur Verfügung stehen. Insgesamt entstehen so mehrere umfassende Sternenkataloge. Diese bilden die Grundlage für unzählige Forschungsprojekte.

Schon die ersten Datenveröffentlichungen brachten neue Erkenntnisse über die Struktur und Dynamik der Milchstraße. Bewegungen von Sternen lassen sich nun mit bisher unerreichter Genauigkeit nachvollziehen. Die Parallaxenmessungen erlauben direkte Entfernungsbestimmungen – auch über Tausende Lichtjahre hinweg.

| Datum | Meilenstein | Beschreibung |

| 19. Dezember 2013 | Start der Mission | Gaia startet mit einer Sojus/Fregat-Rakete vom Weltraumbahnhof Kourou |

| Januar 2014 | Ankunft am Lagrange-Punkt L2 | Position im All, etwa 1,5 Mio. km von der Erde entfernt |

| Juli 2014 | Beginn des regulären Wissenschaftsbetriebs | Nach erfolgreicher Inbetriebnahme der Instrumente |

| September 2016 | Datenrelease 1 (DR1) | 1,1 Milliarden Sternpositionen, erste Parallaxen und Eigenbewegungen |

| April 2018 | Datenrelease 2 (DR2) | 1,7 Milliarden Objekte, Radialgeschwindigkeiten, Farben, Variabilität |

| Dezember 2020 | Early Data Release 3 (EDR3) | Verbesserte Genauigkeit von Positionen und Bewegungen |

| Juni 2022 | Datenrelease 3 (DR3) | 1,8 Milliarden Objekte, detaillierte Spektren, Sternparameter, Exoplaneten |

| Juni 2024 | Entdeckung eines „ruhenden“ Schwarzen Lochs | Indirekter Nachweis über Sternbewegung – möglich dank Gaia-Präzision |

| 15. Januar 2025 | Ende der wissenschaftlichen Datenerhebung | Aktive Mission beendet, keine weiteren Beobachtungen |

| 27. März 2025 | Versetzung in sicheren Sonnenorbit | Letzter Befehl an Gaia, offizieller Übergang in den Ruhezustand |

| Bis ca. 2030 | Weitere Datenveröffentlichungen geplant | Endgültiger, vollständiger Datenkatalog soll bis dahin vorliegen |

Einblicke in die Geschichte unserer Galaxie

Dank der Daten von Gaia rekonstruieren Forschende galaktische Kollisionen in der Vergangenheit. So konnte etwa die Verschmelzung der Milchstraße mit einer kleineren Galaxie, bekannt als „Gaia-Sausage-Enceladus“, nachgewiesen werden. Auch spiralarmähnliche Strukturen und Bewegungsmuster im galaktischen Halo wurden sichtbar.

Diese Informationen helfen, die Entstehungsgeschichte der Milchstraße besser zu verstehen. Sie liefern Hinweise auf die Entwicklung von Sternpopulationen, chemische Zusammensetzungen und dynamische Prozesse im galaktischen Zentrum.

Photometrie und Spektroskopie: Mehr als nur Positionen

Neben den Positionsdaten erfassen Gaias Instrumente auch Helligkeiten und Spektren. Dadurch lassen sich Eigenschaften wie Oberflächentemperatur, Masse und Alter von Sternen bestimmen. Veränderliche Sterne wie Cepheiden oder RR-Lyrae-Sterne wurden millionenfach identifiziert.

Gaia untersuchte auch, wie sich Sterne im Laufe ihrer Entwicklung verändern. Aus den Lichtkurven lassen sich zum Beispiel Hinweise auf Doppelsternsysteme gewinnen. Besonders bedeckungsveränderliche Sterne verraten ihre Begleiter durch charakteristische Helligkeitsschwankungen.

Der integrierte Spektrograf analysierte zudem die chemische Zusammensetzung vieler Sterne. Daraus ergibt sich eine Art chemische Landkarte der Milchstraße. So lässt sich etwa nachvollziehen, wo alte, metallarme Sterne vorherrschen und wo junge, metallreiche Regionen liegen.

Entdeckung eines „ruhenden“ Schwarzen Lochs

Ein besonders bemerkenswerter Fund gelang im Juni 2024. Gaia spürte ein sogenanntes ruhendes Schwarzes Loch auf – ein Objekt, das keine Strahlung aussendet und sich daher normalerweise der Beobachtung entzieht. Der Nachweis gelang allein durch die exakte Vermessung des Umlaufs eines benachbarten Sterns.

„Die außergewöhnliche Präzision der Gaia-Messungen markiert einen echten Meilenstein in der Weltraumforschung“, sagt Stefan Jordan vom Gaia-Auswerte-Konsortium. „Zwar konnte man viele Dinge bereits zuvor erfassen, doch nicht mit dieser Genauigkeit.“

Solche Funde helfen, die Häufigkeit Schwarzer Löcher besser einzuschätzen und ihre Rolle für die Entwicklung unserer Galaxie zu untersuchen.

Exoplaneten und Doppelsterne im Visier

Auch die Suche nach Exoplaneten profitierte von Gaia. Wenn ein Planet um einen Stern kreist, verursacht er winzige Taumelbewegungen des Muttersterns. Diese Bewegungen kann Gaia messen. So lassen sich Planeten entdecken, die andere Methoden nicht erfassen.

Auch enge Doppelsternsysteme wurden identifiziert. In vielen Fällen liefern die Daten Hinweise auf verborgene Begleiter – etwa Braune Zwerge oder weiße Zwerge. Diese Erkenntnisse erweitern unser Bild vom Spektrum stellaren Lebens.

Auch im Blick: Asteroiden, Quasare und Relativitätstests

Gaia beobachtete nicht nur Sterne. Auch Asteroiden in unserem Sonnensystem wurden erfasst, ihre Bahnen bestimmt und neue Objekte entdeckt. Darüber hinaus nutzten Forschende die Daten, um Quasare außerhalb der Milchstraße zu untersuchen und das Himmelsreferenzsystem zu verbessern.

Selbst die Allgemeine Relativitätstheorie wurde auf die Probe gestellt. Gaia konnte zeigen, wie Lichtstrahlen durch die Masse der Sonne abgelenkt werden – ein zentrales Vorhersagemerkmal von Einsteins Theorie.

Ein europäisches Gemeinschaftsprojekt mit deutscher Beteiligung

Die Mission Gaia wurde von der ESA geleitet, doch viele europäische Länder trugen dazu bei. In Deutschland koordinierte die Raumfahrtagentur im DLR die nationalen Beiträge im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz.

Beteiligt waren unter anderem das Zentrum für Astronomie der Universität Heidelberg, die TU Dresden, das Astrophysikalische Institut Potsdam sowie das Max-Planck-Institut für Astronomie. Die technische Umsetzung übernahm Airbus Defence and Space.

Mehr als 380 Fachleute aus ganz Europa arbeiteten im sogenannten Data Processing and Analysis Consortium (DPAC) zusammen. Ihre Aufgabe: Die riesige Datenmenge aufbereiten, auswerten und in nutzbare Kataloge überführen.

Gaia bleibt aktiv – in den Daten

Auch wenn Gaia nun keine neuen Beobachtungen mehr macht: Die Mission ist noch lange nicht zu Ende. Die wissenschaftliche Aufarbeitung wird die Astronomie noch über Jahrzehnte begleiten.

Gaia hat nicht nur Daten geliefert, sondern neue Fragen aufgeworfen. Fragen nach der Entstehung unserer Galaxie, nach der Verteilung Dunkler Materie oder nach der Rolle von Schwarzen Löchern. Antworten darauf liegen in den Terabytes an Informationen, die Gaia zur Erde gesendet hat.

Ein Beitrag von: