Nasa-Mission made by Students: Hyperschallforschung auf 30 cm

Studierende testen Hyperschalltechnik mit Mini-Gleiter an Bord einer NASA-Rakete. Ziel: günstige Tests für neue Fluggeräte.

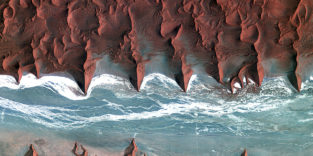

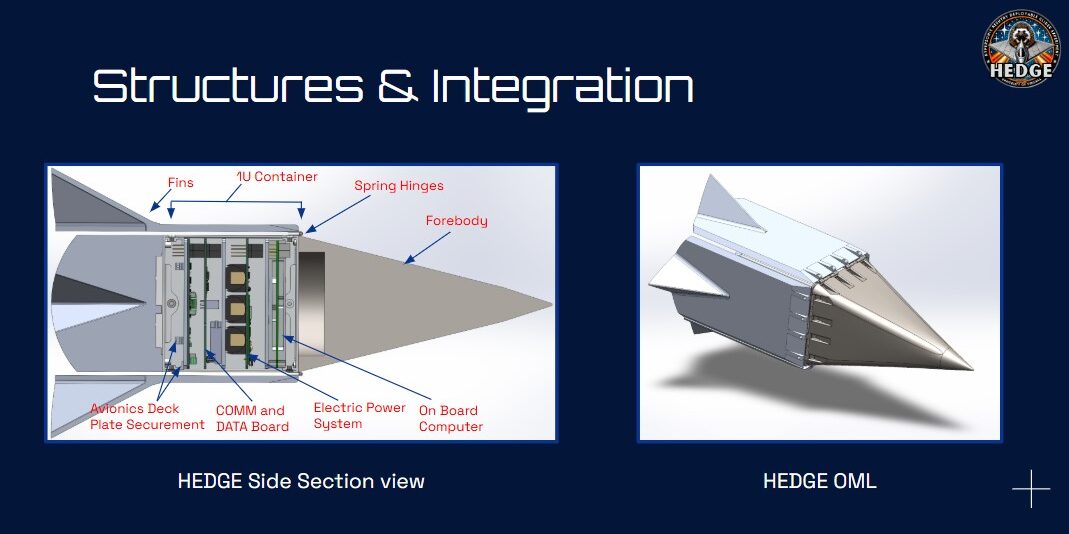

So soll der Raumgleiter in Miniaturformat ungefähr aussehen.

Foto: HEDGE/UVA Engineering image

Studierende der University of Virginia (UVA) entwickeln ein 30 cm langes Raumfahrzeug namens HEDGE („Hypersonic ReEntry Deployable Glider Experiment“), das mit einer Nasa-Rakete im August ins All fliegen soll. Ziel ist es, durch den Wiedereintritt in die Atmosphäre kostengünstig Daten für die Hyperschallforschung zu gewinnen – bislang ein extrem teures Unterfangen. Das studentische Team übernimmt dabei alle ingenieurtechnischen Aufgaben selbst, arbeitet wie in einem echten Luft- und Raumfahrtunternehmen in Spezialteams und erhält Unterstützung von Industriepartnern und Spendern.

Inhaltsverzeichnis

Forschung auf 30 Zentimetern

Studierende der University of Virginia (UVA) wagen sich im August auf eine besondere Mission: Gemeinsam mit der Nasa schicken sie ein nur 30 Zentimeter langes Raumfahrzeug ins All. Ziel des Projekts HEDGE, kurz für „Hypersonic ReEntry Deployable Glider Experiment“, ist es, Daten über den Wiedereintritt in die Erdatmosphäre bei Hyperschallgeschwindigkeit zu sammeln.

Dabei handelt es sich nicht um ein klassisches Raumfahrtprojekt mit großem Budget, sondern um ein studentisches Vorhaben im Rahmen eines Capstone-Kurses. Dieser bereitet angehende Ingenieurinnen und Ingenieure im vierten Studienjahr auf ihre berufliche Zukunft vor. Sollte die Mission gelingen, verspricht sie nicht nur wissenschaftliche Erkenntnisse, sondern auch massive Kosteneinsparungen. „Wenn die Studierenden ihr Konzept unter Beweis stellen, könnten die Kosteneinsparungen pro Testflug mehrere Millionen Dollar betragen“, sagt Professor Christopher Goyne, der das Projekt betreut.

Ein Versuch, eine Chance

Die Rakete, die von der Wallops Flight Facility der Nasa an der US-Ostküste startet, ist Teil des RockSat-X-Programms. Dieses bietet Studierenden die Möglichkeit, eigene Experimente ins All zu schicken. Die Besonderheit: Jede Rakete bietet nur begrenzten Platz. HEDGE darf nur dann mitfliegen, wenn alle technischen Tests vorab bestanden werden.

Im Flug erreicht die Rakete eine Höhe von rund 100 Meilen (etwa 160 Kilometer). Dort wird HEDGE ins All entlassen und beginnt seinen Flug zurück zur Erde. Innerhalb einer Sekunde muss sich der Mini-Gleiter stabilisieren. Dazu fährt er Flügelähnliche Stabilisatoren aus und gleitet dann mit Hyperschallgeschwindigkeit in die Atmosphäre.

Hyperschallgleiter statt Computersimulation

Das Ziel ist klar: Die Studierenden wollen reale Daten gewinnen, wie sie bisher nur mit großem Aufwand in Windkanälen oder mittels Computersimulationen erzeugt werden konnten. „Derzeit sind Hyperschallforschende entweder auf komplexe Simulationen oder teure Tests angewiesen“, erklärt Goyne. HEDGE könnte hier eine günstigere Alternative schaffen.

Die Technik hinter dem Projekt basiert auf einem sogenannten CubeSat. Dieser winzige Satellit bleibt im Innern des Gleiters, wird also nicht separat in die Umlaufbahn gebracht. Seine Aufgabe: Temperatur-, Druck- und Positionsdaten erfassen und über eine Funkverbindung an einen Satelliten im niedrigen Erdorbit senden. Alle halbe Sekunde werden Daten übertragen, bis das Experiment rund 5,5 Minuten später im Atlantik endet.

Zusammenarbeit wie im echten Berufsleben

Das Projekt ist nicht nur technisch spannend, sondern auch organisatorisch eine Herausforderung. 13 Studierende arbeiten gemeinsam daran, jedes Teammitglied mit eigener Verantwortung. Die Struktur orientiert sich an realen Industrieprojekten:

- Struktur & Integration

- Software & Avionik

- Energie & Thermik

- Stabilität & Flugbahn

- Kommunikation

Sydney Bakir, Projektmanagerin, bringt es auf den Punkt: „HEDGE besteht aus vielen komplexen Teilen, die das Projekt möglich machen, und alle diese Teile werden von Studierenden vertreten, die ihre Fachkenntnisse einbringen.“

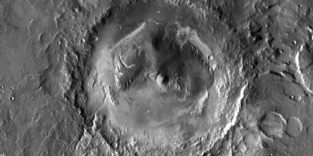

Die Grafik veranschaulicht, wie das Team sich die Funktionsweise von HEDGE am Tag der des Startes vorstellt.

Foto: HEDGE/UVA Engineering image

Die Nasa entscheidet über den Start

Die Nasa entscheidet letztlich, ob HEDGE starten darf. Dafür muss das Team nachweisen, dass alle Subsysteme funktionieren. Dazu gehört auch die Funkverbindung ins All, wie der stellvertretende Projektleiter Luke Dropulic betont: „Die erfolgreiche Übertragung der Daten aus dem Weltraum an die UVA wird beweisen, dass das Experiment funktioniert hat.“

Dropulic hat bereits ein Praktikum bei der Nasa absolviert und weiß um die Relevanz des Projekts. Hyperschalltests im Miniaturformat könnten neue Standards setzen, da die physikalischen Bedingungen von kleinen auf große Flugzeuge übertragbar seien.

Finanzielle Unterstützung aus Industrie und Wissenschaft

Ein Projekt wie HEDGE ist ohne Unterstützung nicht möglich. Neben der UVA-Fakultät und Professor Goyne engagieren sich mehrere Partner aus Industrie und Wissenschaft. Systems Planning & Analysis (SPA), ein Unternehmen für nationale Sicherheit, unterstützt das Projekt mit 40.000 US-Dollar. Hinzu kommen 10.000 US-Dollar vom Jefferson Trust sowie weitere Mittel von UVA Engineering.

„Wir fühlen uns geehrt, dieses spannende Projekt zu unterstützen, das wichtige Fragen der nationalen Sicherheit mit Bildungsmöglichkeiten für die besten und klügsten jungen Ingenieure der UVA verbindet“, sagt John Friend von SPA.

Mini-Gleiter mit großer Wirkung?

Ob HEDGE ein Erfolg wird, entscheidet sich im August. Dann zeigt sich, ob die Idee, Hyperschalltests kostengünstig mit studentischer Technik durchzuführen, tragfähig ist. Professor Goyne ist zuversichtlich: „Die Unterstützung durch unsere Stakeholder war großartig und ist eine Anerkennung für die Hartnäckigkeit und das Fachwissen unserer Studierenden.“

Wenn HEDGE funktioniert, könnte das Projekt den Weg für weitere Universitätsmissionen öffnen und der Hyperschallforschung neue Impulse geben.

Ein Beitrag von: