Warum „kein Leben im All“ ein großer Fortschritt sein kann

Kein Leben im All zu finden, kann ein wissenschaftlicher Erfolg sein. Forschende der ETH Zürich erklären, warum auch Nullergebnisse wertvoll sind.

Sind wir allein oder gibt es weiteres Leben in einer fernen Galaxie? Forschende aus Zürich glauben, dass es auch ein Erfolg sein kann, kein Leben im All zu finden.

Foto: NASA Ames/SETI Institute/JPL-Caltech

Die Vorstellung, wir könnten allein im Universum sein, ist beunruhigend – und gleichzeitig aufschlussreich. Forschende der ETH Zürich zeigen nun, dass auch das Nichtfinden von Leben auf anderen Planeten eine bedeutende Erkenntnis liefern kann. Dabei geht es weniger um Spekulationen als vielmehr um exakte wissenschaftliche Modelle und die richtige Interpretation von Daten.

Inhaltsverzeichnis

- Die Suche nach dem Leben – was, wenn wir nichts finden?

- Erkenntnisse durch „Nichts“

- Zehn Milliarden mögliche Heimaten – aber nur im Modell

- Fehlende Beweise sind nicht gleich Beweise fürs Fehlen

- Die richtigen Fragen stellen

- Die Rolle statistischer Methoden

- Warum das Ergebnis mehr als eine Enttäuschung ist

- Das Universum neu denken

Die Suche nach dem Leben – was, wenn wir nichts finden?

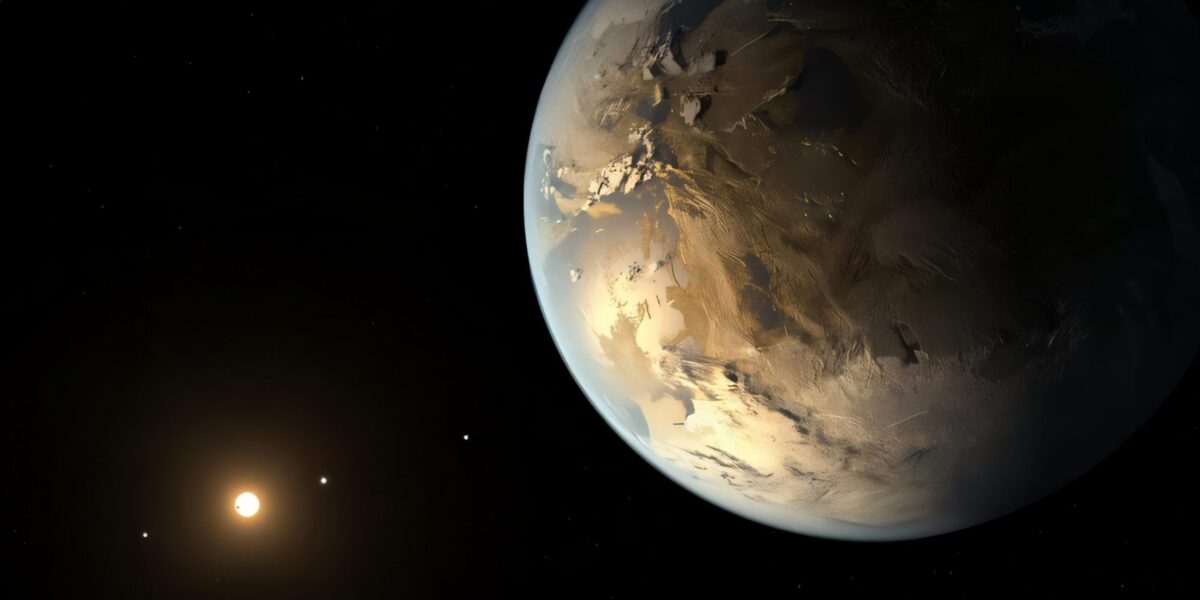

Seit Jahrzehnten blicken Astronominnen und Astronomen mit immer leistungsfähigeren Teleskopen ins All. Sie suchen nach Exoplaneten, die der Erde ähneln – mit Wasser, Atmosphäre und Temperaturen, die Leben ermöglichen könnten. Doch was passiert, wenn trotz aller Bemühungen kein Beweis für außerirdisches Leben auftaucht?

Ein Forschungsteam um Dr. Daniel Angerhausen von der ETH Zürich hat genau das untersucht. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wollten wissen, was wir über das Leben im Universum lernen können, wenn wir keines finden. Ihre Analyse zeigt: Auch ein „perfektes Nullergebnis“ kann wertvolle Antworten liefern.

Erkenntnisse durch „Nichts“

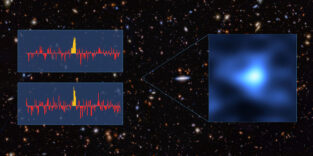

Mit Hilfe statistischer Modelle – genauer: einer sogenannten Bayes’schen Analyse – untersuchten die Forschenden, wie viele Exoplaneten betrachtet werden müssen, um sinnvolle Aussagen über die Häufigkeit von Leben im All zu treffen. Sie kamen zu dem Schluss: Werden zwischen 40 und 80 geeignete Planeten untersucht und findet sich auf keinem eine Biosignatur – also ein Hinweis auf Leben –, dann lässt sich ableiten, dass höchstens 10–20 % aller vergleichbaren Planeten Leben beherbergen.

„Ein solches Ergebnis wäre ein Wendepunkt“, sagt Daniel Angerhausen. „Selbst wenn wir kein Leben finden, können wir endlich quantifizieren, wie selten oder häufig Planeten mit nachweisbaren Biosignaturen wirklich sein könnten.“

Zehn Milliarden mögliche Heimaten – aber nur im Modell

Ein Ergebnis dieser Größenordnung würde bedeuten: Selbst wenn nur 10 % der Gesteinsplaneten in der Milchstraße bewohnbar sind, könnten das immer noch rund zehn Milliarden Welten sein, auf denen Leben möglich wäre. Die große Leere im Datenmaterial ist also kein Beweis gegen Leben, sondern eine Grundlage für neue statistische Aussagen.

Entscheidend ist dabei die Sorgfalt, mit der beobachtet wird. Denn jedes „Nichtfinden“ kann auch durch technische Grenzen bedingt sein. Vielleicht wurde eine Biosignatur übersehen. Vielleicht war der untersuchte Planet doch nicht so erdähnlich wie gedacht. Deshalb betonen die Forschenden, dass Unsicherheiten und Verzerrungen in den Beobachtungen systematisch berücksichtigt werden müssen.

Fehlende Beweise sind nicht gleich Beweise fürs Fehlen

Das klingt zunächst widersprüchlich. Doch die Wissenschaft lebt davon, das Unbekannte methodisch einzugrenzen. Falsch-negative Ergebnisse – wenn ein Planet Leben beherbergt, dieses aber nicht entdeckt wird – könnten zu einer unterschätzten Verbreitung führen. Um dem entgegenzuwirken, braucht es robuste Modelle und konkrete Fragestellungen.

„Es geht nicht nur darum, wie viele Planeten wir beobachten – es geht darum, wie sicher wir sein können, das zu sehen oder nicht zu sehen, wonach wir suchen“, erklärt Angerhausen. Gerade in einer Phase, in der immer größere Teleskope wie das geplante LIFE-Observatorium der ETH Zürich oder das NASA-Projekt HWO an den Start gehen, ist diese Erkenntnis zentral.

Die richtigen Fragen stellen

Die Studie hebt hervor, dass nicht jede Frage gleich zielführend ist. Statt allgemein nach „Leben im All“ zu suchen, schlagen die Forschenden vor, gezielt nach bestimmten Stoffen in der Atmosphäre zu fragen – etwa Wasserdampf, Methan oder Sauerstoff. Diese sogenannten Biosignaturen sind messbar und liefern belastbarere Aussagen.

Ein Beispiel für eine sinnvolle Frage wäre: „Welcher Anteil erdähnlicher Planeten zeigt Hinweise auf Sauerstoff und Wasserdampf in der Atmosphäre?“ Solche präzisen Formulierungen helfen, Unsicherheiten zu verringern – und machen Nullergebnisse wertvoll.

Die Rolle statistischer Methoden

Das Team kombinierte zwei Ansätze: die Bayes’sche Statistik, bei der Vorwissen in die Berechnungen einfließt, und die klassische, sogenannte frequentistische Methode, die rein datenbasiert vorgeht. Beide Herangehensweisen ergänzen sich, wie die Mitautorin Emily Garvin betont: „Wir wollten zeigen, wie unterschiedliche Ansätze ein komplementäres Verständnis desselben Datensatzes ermöglichen.“

Gerade bei neuen Weltraummissionen ist diese Kombination sinnvoll. Denn je nachdem, welche Frage man stellt und welche Daten vorliegen, kann der eine oder andere statistische Rahmen besser passen.

Warum das Ergebnis mehr als eine Enttäuschung ist

Ein leerer Datensatz mag auf den ersten Blick frustrierend wirken. Doch genau darin liegt sein Wert. Wenn sich in sorgfältig ausgewählten, erdähnlichen Planetenatmosphären keine Anzeichen für Leben finden, erlaubt das Rückschlüsse auf die Verbreitung von Lebensbedingungen im Universum. Es entsteht ein wissenschaftlich belastbares Bild – ein Rahmen, in dem zukünftige Entdeckungen eingeordnet werden können.

„Selbst ein einziger positiver Nachweis würde alles verändern“, so Angerhausen. „Aber bis dahin müssen wir sicherstellen, dass wir so viel wie möglich aus dem lernen, was wir nicht finden.“

Das Universum neu denken

Die Suche nach außerirdischem Leben ist keine reine Entdeckungsreise, sondern eine methodische Herausforderung. Jede neue Beobachtung bringt uns ein Stück näher an die Antwort auf die große Frage: Sind wir allein?

Ob die Antwort „ja“ oder „nein“ lautet – in beiden Fällen verändert sie unser Selbstverständnis. Und genau deshalb ist auch ein „Nichts“ im All etwas, das gehört werden muss.

Ein Beitrag von: