Wie sich auf dem Mond Glas für Solarzellen herstellen lässt

Forschende aus Potsdam haben eine Methode entwickelt, mit der sich aus Mondstaub Glas für Solarzellen herstellen lässt.

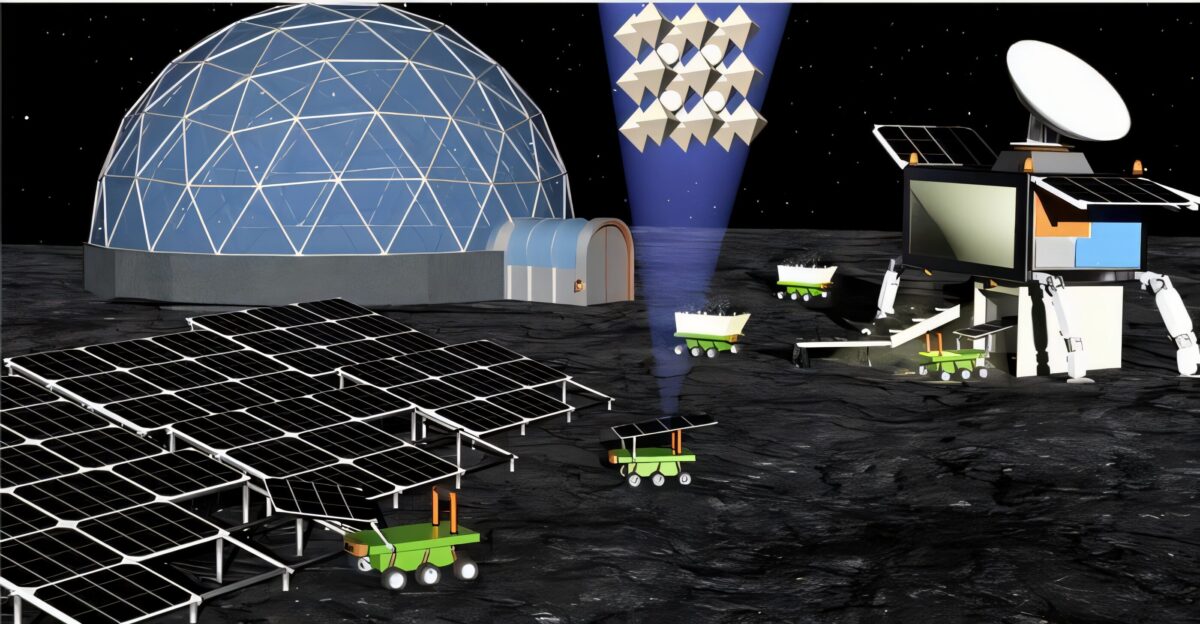

Vision der zukünftigen Herstellung von Solarzellen auf dem Mond unter Verwendung von Roh-Regolith. Dargestellt sind Roboter, die Roh-Regolith beschaffen und zu einer Produktionsanlage bringen, in der Perowskit-basierte Mond-Solarzellen hergestellt werden. Später installieren automatisierte Rover oder Astronauten die hergestellten Solarzellen, um zukünftige Mond-Habitate oder sogar Städte mit Strom zu versorgen.

Foto: Sercan Özen

Ein Forschungsteam um Felix Lang von der Universität Potsdam hat Solarzellen entwickelt, deren Schutzglas aus simuliertem Mondstaub besteht. Das Ziel: Leichtere, robustere Energiequellen direkt auf dem Mond zu erzeugen, statt teures Material von der Erde zu transportieren. Das sogenannte Mondglas bietet Vorteile bei Strahlungsschutz und Gewicht – entscheidende Faktoren für zukünftige Mondmissionen und mögliche Siedlungen.

Inhaltsverzeichnis

Warum Solarzellen auf dem Mond ein Problem sind

Bisher eingesetzte Solarzellen im All sind leistungsfähig. Sie erreichen Wirkungsgrade zwischen 30 und 40 %. Doch dieser hohe Wirkungsgrad bringt Gewicht und Kosten mit sich. Die Zellen benötigen Schutzschichten aus dickem Glas oder Folien, um im harten Umfeld des Weltalls zu bestehen. Diese Materialien müssen von der Erde mitgebracht werden. Das kostet Treibstoff, Platz und Geld.

„Die Solarzellen, die derzeit im Weltraum eingesetzt werden, sind erstaunlich und erreichen Wirkungsgrade von 30 % bis sogar 40 %, aber dieser Wirkungsgrad hat seinen Preis“, sagt der leitende Forscher Felix Lang von der Universität Potsdam. „Sie sind sehr teuer und relativ schwer, weil sie mit Glas oder einer dicken Folie abgedeckt sind.“

Mondglas statt Erdglas

Das Team um Lang hat sich gefragt, ob man diese Materialien nicht direkt vor Ort gewinnen kann. Genauer: aus Regolith – jenem feinkörnigen Gesteinsstaub, der die Mondoberfläche bedeckt. Dieses Material fällt bei fast jeder Mondmission an. Es haftet an Raumanzügen und Geräten, ist jedoch reich an Silikaten – ideal für die Glasherstellung.

Die Forschenden simulierten in ihren Labors Mondregolith und schmolzen diesen mithilfe konzentrierten Sonnenlichts zu Glas. Das Ergebnis war eine stabile, leicht bräunliche Substanz, die sich zur Beschichtung von Solarzellen eignete. Damit entfällt nicht nur der aufwendige Transport, sondern es eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten für die Konstruktion von Solaranlagen direkt auf dem Mond.

Solarzellen aus Perowskit und Mondglas

Die entwickelten Zellen basieren auf einer Kombination von Mondglas und Perowskit – einem Material, das in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen hat. Es lässt sich günstig herstellen, ist leicht und besitzt eine gute Fähigkeit, Sonnenlicht in elektrische Energie umzuwandeln. In Kombination mit dem lokal erzeugten Glas entsteht eine Zelle, die nicht nur effizient, sondern auch strahlungsresistent ist.

„Wenn man das Gewicht um 99 % reduziert, braucht man keine hocheffizienten 30-%-Solarzellen, sondern stellt einfach mehr davon auf dem Mond her“, erklärt Lang. „Außerdem sind unsere Zellen stabiler gegen Strahlung, während die anderen mit der Zeit an Leistung verlieren würden.“

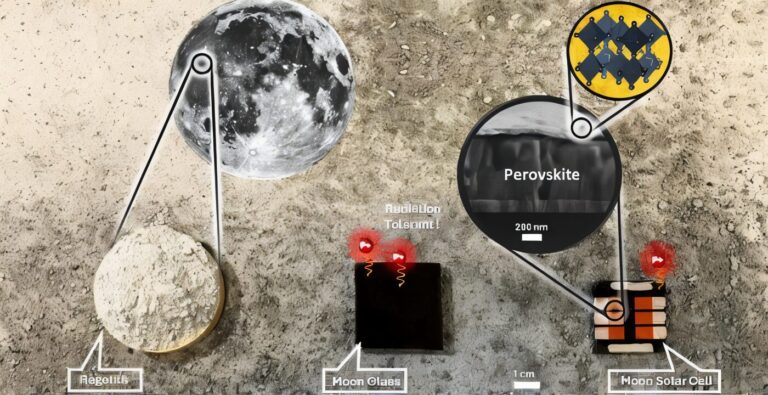

Mondregolithsimulanz, Mondglas und Mond-Solarzellen. Der Einschub zeigt eine Querschnittsaufnahme und die Perowskit-Kristallstruktur.

Foto: Felix Lang

Vorteile des Mondglases im All

Ein entscheidender Vorteil liegt in der natürlichen Zusammensetzung des Mondglases. Anders als herkömmliches Glas, das im Weltall nach und nach durch Strahlung braun wird und an Lichtdurchlässigkeit verliert, besitzt das Mondglas von Anfang an eine leichte Bräunung. Diese stammt von metallischen Verunreinigungen im Staub und wirkt wie ein eingebauter Schutz. Weitere Verfärbungen bleiben aus, die Lichtdurchlässigkeit bleibt erhalten.

Zudem zeigte sich in Tests: Die neuen Zellen überstehen die Belastung durch Weltraumstrahlung besser als klassische Modelle. Damit eignen sie sich besonders für Langzeitmissionen, bei denen Wartung kaum möglich ist.

Wie einfach ist die Herstellung wirklich?

Die Herstellung des Glases erwies sich als überraschend unkompliziert. Es ist keine aufwendige Reinigung notwendig. Das Team nutzte konzentriertes Sonnenlicht, um die nötige Temperatur zu erreichen – über 1.000 Grad Celsius. Damit ließe sich theoretisch direkt auf dem Mond Glas erzeugen, ohne große technische Anlagen transportieren zu müssen.

Je nach Dicke des Glases und Zusammensetzung der Solarzelle erreichten die Forschenden einen Wirkungsgrad von 10 %. Sie gehen davon aus, dass sich mit optimierter Glasqualität bis zu 23 % erzielen lassen – ein realistischer Wert für Anwendungen im All.

Herausforderungen auf dem Mond

Doch trotz der vielversprechenden Ergebnisse bleiben offene Fragen. Der Mond hat nur ein Sechstel der Erdanziehung. Diese geringere Schwerkraft könnte die Herstellung und Stabilität des Glases beeinflussen. Außerdem funktioniert die Verarbeitung von Perowskit derzeit nur mit Lösungsmitteln, die sich im Vakuum des Mondes verflüchtigen würden.

Hinzu kommen große Temperaturschwankungen – zwischen minus 170 und plus 120 Grad Celsius – die die Materialien zusätzlich belasten. Um diese Effekte besser zu verstehen, plant das Team ein Experiment auf dem Mond. Dort wollen sie ihre Zellen unter realen Bedingungen testen.

Mondstaub als Baustein für die Zukunft

„Von der Gewinnung von Wasser als Brennstoff bis hin zum Bau von Häusern mit Mondziegeln haben Wissenschaftler Wege gefunden, Mondstaub zu nutzen“, sagt Lang. „Jetzt können wir ihn auch in Solarzellen umwandeln und so möglicherweise die Energie liefern, die eine zukünftige Mondstadt benötigen wird.“

Sollten sich die Konzepte in der Praxis bewähren, könnte der Weg zu einer autarken Energieversorgung auf dem Mond frei werden – mit Materialien, die bereits dort vorhanden sind.

Ein Beitrag von: