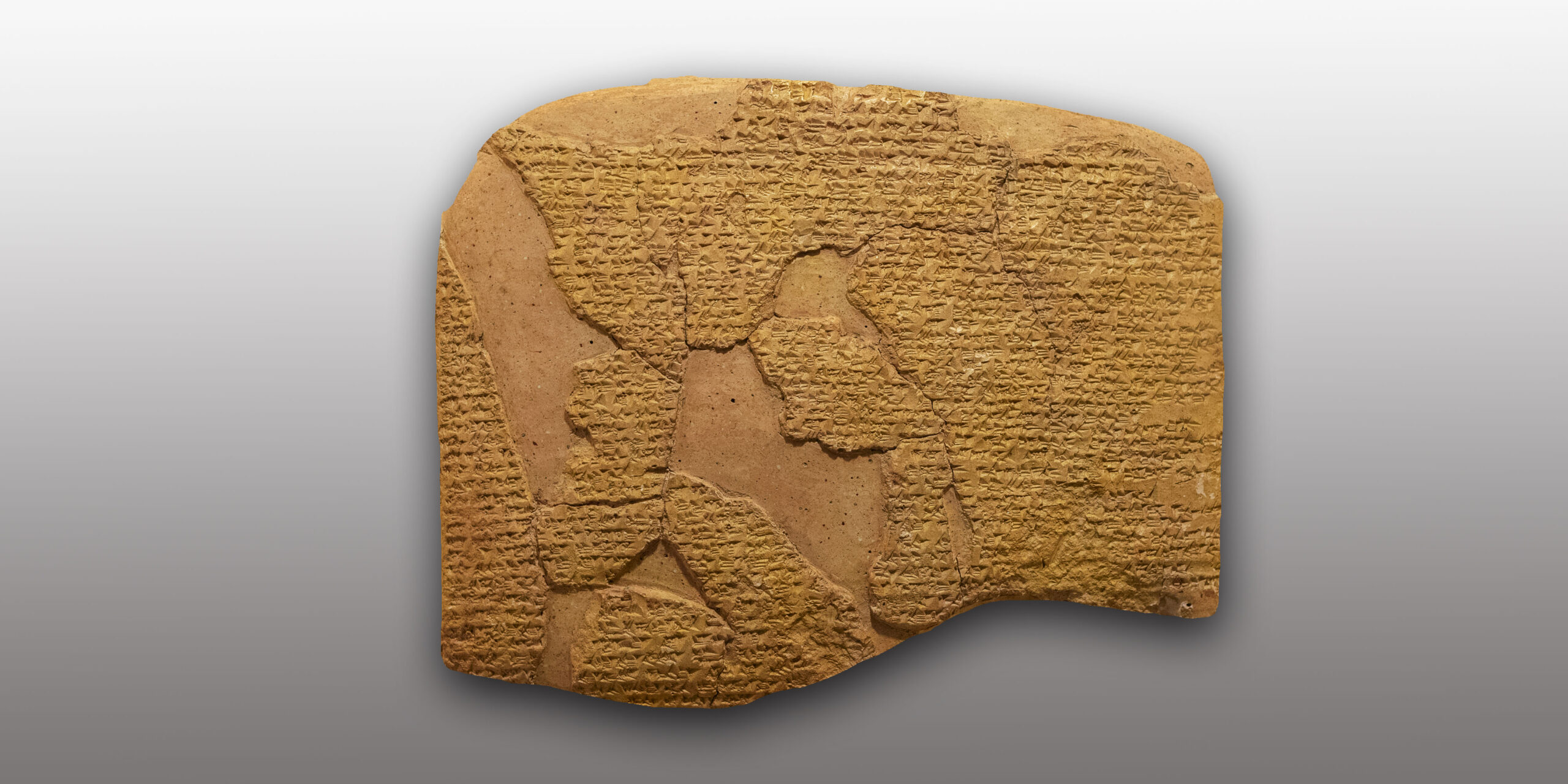

Abendmahlssaal: Was Hightech uns über die Wände von Jerusalem verrät

Was haben moderne Bildtechnologien mit jahrhundertealten Pilgergraffiti zu tun? Mit Hightech-Kameras und digitaler Analyse gelang es Forschenden, verborgene Inschriften im Saal des letzten Abendmahls sichtbar zu machen – und damit interessante Geschichten aus dem Mittelalter ans Licht zu holen.

Der Abendmahlsaal auf dem Berg Zion: Digitale Entdeckungen enthüllen jahrhundertealte Geschichten.

Foto: Heritage Conservation Jerusalem Pikiwiki Israel

Ein internationales Forscherteam, an dem auch die Österreichische Akademie der Wissenschaften beteiligt war, hat mithilfe digitaler Fotografie mehrere alte Inschriften im Saal des letzten Abendmahls in Jerusalem lesbar gemacht. Darunter war auch ein Wappen aus der Steiermark. Die Entdeckungen zeigen, wie vielfältig das Pilgerwesen im Mittelalter war.

Einer der bedeutendsten Orte Jerusalems liegt auf dem Berg Zion. Jüdinnen und Juden sowie Musliminnen und Muslime verehren ihn als Grab des Königs David. Nach christlicher Tradition fand dort auch das letzte Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern statt. Der Saal, auch Coenaculum genannt und von Kreuzrittern erbaut, ist bis heute ein beliebtes Ziel für Pilger aus aller Welt.

Inschriften, Wappen und Zeichnungen entdeckt

Ein internationales Forschungsteam – mit Beteiligung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) und der israelischen Altertumsbehörde (IAA) – hat Inschriften, Wappen und Zeichnungen an den Wänden des Coenaculums entdeckt, dokumentiert und entschlüsselt. Die Ergebnisse wurden im Fachjournal Liber Annuus, dem Jahrbuch des Studium Biblicum Franciscanum in Jerusalem, veröffentlicht.

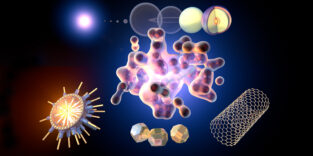

Geschnitztes Wappen mit der Unterschrift „Altbach“.

Foto: Shai Halevi

Israel Antiquities Authority

Multispektral & RTI: Spurensuche im Heiligen Land

Die Entdeckungen wurden durch eine jahrelange Zusammenarbeit von Forschenden aus Österreich, Israel und Armenien möglich. Zuerst dokumentierten sie die Graffiti mit modernen Methoden wie multispektraler Fotografie und Reflectance Transformation Imaging (RTI). Anschließend wurden die Aufnahmen im Labor der Leon Levy Digitalen Bibliothek der Schriftrollen vom Toten Meer weiter bearbeitet. Durch die Kombination zweier digitaler Techniken konnten selbst kaum sichtbare Inschriften und Zeichen wieder sichtbar und lesbar gemacht werden.

Die meisten Inschriften stammen aus dem Spätmittelalter, als der Abendmahlssaal zu einem franziskanischen Kloster gehörte. Besonders spannend aus österreichischer Sicht: 1436 reiste Erzherzog Friedrich von Habsburg – der spätere Kaiser – mit 100 Adligen nach Jerusalem. Einer von ihnen war Tristram von Teuffenbach aus der Steiermark. Teile seines Familienwappens wurden an der Wand entdeckt und mithilfe eines Forschungsprojekts der ÖAW eindeutig der Region Murau zugeordnet.

Wappen und Inschriften erzählen von Pilgern aus aller Welt

Neben dem Wappen aus der Steiermark zählt auch eine armenische Inschrift mit der Aufschrift „Weihnachten 1300“ zu den wichtigsten Funden. Sie könnte helfen, eine alte Frage zu klären: Kam der armenische König Het’um II. nach seinem Sieg in Syrien im Dezember 1299 tatsächlich nach Jerusalem? Das Datum und die hohe Platzierung der Inschrift – typisch für den armenischen Adel – sprechen dafür.

Ebenfalls bedeutend ist ein arabisches Inschriftenfragment mit dem Text: „…ya al-Ḥalabīya“. Wegen der weiblichen Endung vermuten die Forschenden, dass es von einer christlichen Pilgerin aus Aleppo stammt. Solche Hinweise auf Frauen sind in der mittelalterlichen Pilgerwelt selten.

„Diese Graffiti werfen ein neues Licht auf die geografische Vielfalt und die internationale Pilgerbewegung nach Jerusalem im Mittelalter – weit über die westlich geprägte Forschungsperspektive hinaus“, wird Ilya Berkovich, Co-Autor der ÖAW-Studie in einer Pressemitteilung zitiert.

Das Forschungsteam konnte zum ersten Mal rund 40 Graffiti erkennen, darunter fünf Wappen. Die Dokumentation und digitale Auswertung vor Ort übernahmen der Fotograf Shai Halevi und der Archäologe Michael Chernin vom Israelischen Altertumsamt. An der Entzifferung und historischen Bewertung arbeiteten Ilya Berkovich (ÖAW), Samvel Grigoryan (ÖAW) und Arsen Harutyunyan vom Mesrop-Mashtots-Institut in Jerewan mit.

Ein Beitrag von: