Bochumer Sensoren schauen ins Innere von Lawinen

Was im Inneren einer Schneelawine geschieht, die mit ihren riesigen Schneemassen donnernd zu Tal stürzt, weiß niemand genau. Das wollen Ingenieure der Uni Bochum ändern – mit neuartigen Sensoren, die in die Lawinen blicken. Was das bringt? Besseren Schutz.

Lawinenabgang am Galtiberg in der Schweiz: Bochumer Ingenieure der Ruhr-Universität haben einen Sensor entwickelt, der erstmals auch detaillierte Daten aus dem Inneren einer zu Tal donnernden Lawine liefern kann.

Foto: B. Barmettler/WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF

Lawinen haben eine verheerende Zerstörungskraft. Wie man sie am besten bändigt, weiß niemand ganz genau. Schutzeinrichtungen werden nach dem Motto „Trial and Error“ errichtet. „Was genau passiert, wenn sich eine Lawine den Berg hinunterbewegt, weiß man nicht, da man sie bislang nur von außen beobachtet hat“, sagt der Ingenieur Christoph Baer, der am Lehrstuhl für Elektronische Schaltungstechnik der Ruhr-Universität Bochum forscht.

Radar misst die Schneedichte in der Lawine

Künftig wird man es genau wissen. Denn die Ingenieure aus Bochum arbeiten gemeinsam mit ihren Kollegen aus Innsbruck und Davos an Sensoren, die erfassen können, was in der Lawine beim Abgang geschieht. In diesem Winter werden zwei mächtige Sensoren erstmals in Lawinenabgängen eingesetzt. Das Messsystem ist bereits an einem Testhang im Wallis installiert, wo das Schweizer Institut für Schnee- und Lawinenforschung im kommenden Winter Messungen durchführen wird.

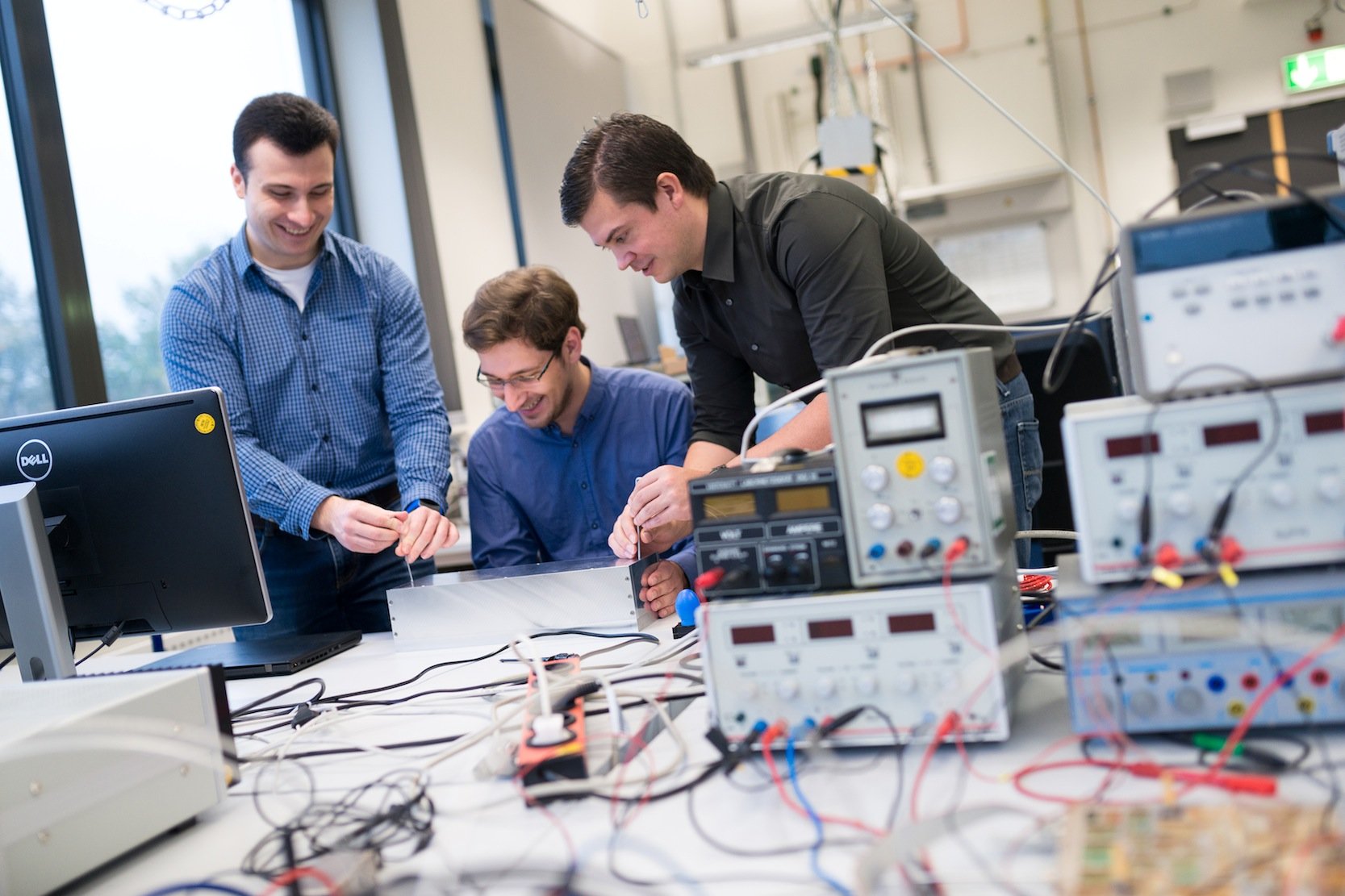

Haben gemeinsam den Sensor gebaut (v.l.): Patrick Kwiatkowski, Henrik Deis und Christoph Baer, angehende Ingenieure der Ruhr-Universität.

Quelle: Kramer/RUB

Bekannt ist, dass sich Teile einer Lawine wie Festkörper, andere wie Flüssigkeiten oder staubhaltige Gase verhalten. Jeder Zustand hat eine andere Zerstörungskraft. Wenn man wüsste, wie diese unterschiedlichen Kräfte wirken, könnte man realistischere Simulationen berechnen und die Lawinenbrecher besser konstruieren, so die Hoffnung der Ingenieure.

Die beiden Sensoren sind an einem 23 m hohen Masten befestigt. Er steht auf einem abgesperrten Hang im lawinengefährdeten Schweizer Vallée de la Sionne. Die Sensoren senden Radarwellen im Millimeterbereich aus. Diese breiten sich umso langsamer aus, je dichter der Schnee ist. Aus der Laufzeit können die Forscher den inneren Zustand einer Lawine simulieren.

Sensoren müssen gewaltigem Druck standhalten

Die Hülle der Sensoren besteht aus besonders belastbarem Flugzeugaluminium. Das ist wegen der gewaltigen Kraft der Schneemassen auch nötig. „Sie entspricht einem Druck von 3,5 Tonnen – also zwei Autos – auf der Fläche eines DIN-A4-Blattes“, sagt Baer. „Sie rollt direkt über unseren Sensor.“ Der muss natürlich hängenbleiben, um brauchbare Ergebnisse zu liefern. Jeder der beiden Sensoren ist etwa 1 m lang, 30 cm dick und wiegt 70 kg.

An 23 m hohen Masten werden die Sensoren installiert. Die Lawinen rasen über die Masten hinweg. Um der Belastung stand zu halten, sind die Sensoren durch Flugzeugaluminium geschützt.

Quelle: Andreas Moser/SLF

Die Studenten Patrick Kwiatkowski und Henrik Deis bauten die Sensoren im Rahmen ihrer Tätigkeit als wissenschaftliche Hilfskräfte am Lehrstuhl für integrierte Systeme von Professor Nils Pohl. Am gleichen Lehrstuhl erforscht Timo Jaeschke das verwendete Millimeterwellen-Radarsystem im Rahmen seiner Promotion. Das zugrunde liegende Prinzip zur radarbasierten Dichtemessung entwickelte Baer in seiner Doktorarbeit.

Notfalls gibt es eine Sprengung

Das Testgebiet „Vallée de la Sionne“ im Wallis wurde wegen seiner großen Lawinenaktivität ausgewählt. Dort gibt es besonders im frühen und im späten Winter spontane Abgänge von Nasslawinen, spektakuläre Staublawinen kommen verstärkt in den kalten Wintermonaten Januar und Februar vor. Die Lawinen lösen sich in Höhen zwischen 2500 und 2700 m und rasen auf zwei Trassen Richtung Tal, um sich aber vor dem Tal zu vereinigen.

Lawinenabgang im Versuchsgebiet „Vallée de la Sionne“ im Wallis: Dort werden in diesem Winter auch die Sensoren aus Bochum erprobt, um Lawinen im Innern besser erforschen zu können.

Quelle: WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF

Und genau in diesen Trassen stehen die Masten mit den Sensoren aus Bochum. Sie können Geschwindigkeit, Druck und Dichte erfassen und liefern genügend Daten, um die Lawinenabgänge später im Computer zu simulieren.

Und sollte es wider Erwarten in diesem Winter im Testgebiet keine Lawinenabgänge abgehen, helfen die Forscher nach. Eine Sprengung ist dann fest eingeplant.

Wie lange kann man in einer Lawine überleben?

Wie lange Verschüttete in einer Lawine überleben können, haben Forscher aus Südtirol getestet. Auch für Sie ist der Aufbau von Lawinen von großem Interesse, denn je lockerer der Schnee einer Lawine, umso mehr Atemluft haben die Opfer zur Verfügung. Und damit Opfer schneller gefunden werden, haben Ingenieure des Fraunhofer-Instituts für Materialfluss und Logistik IML in Prien eine App entwickelt, die das genaue Orten von Lawinenopfern über ihr Smartphone ermöglicht.

Ein Beitrag von: