Display aus den USA arbeitet nach dem Tintenfisch-Prinzip

Der Tintenfisch ist farbenblind, hat aber eine sensationell gute Art der Tarnung entwickelt. Selbst Hintergrund-Details bildet der Kopffüßler schemenhaft auf seinen Tentakeln ab. Wie macht Sepia officinalis das und was kann man damit in der Praxis anstellen?

Der Tintenfisch ist ein Meister der Tarnung. Seine Haut passt sich in Farbe und Muster perfekt der Umgebung an.

Foto: panthermedia.net/fotoall

John Rogers, Professor für Materialwissenschaften an der Universität von Illinois in Urbana-Champaign, ist begeistert von den Tarneigenschaften der Tintenfische. Nach dem biologischen Vorbild des Sepia officinalis arbeitet er an einem neuartigen Farbdisplay. „Die obere Schicht besteht aus einem künstlichen Farbstoff, der durch eine Temperaturerhöhung seine Farbe ändert, in unserem Fall von schwarz zu transparent“, erklärt Rogers. „Wir haben darin eine dichte Anordnung von Photodetektoren, und zwar einen Photodetektor pro Pixel. Diese Detektoren übernehmen die gleiche Aufgabe wie das lichtempfindliche Protein Opsin in der Haut der Tintenfische.“ Biologen gehen davon aus, dass das Opsin mit dafür verantwortlich ist, wie sich die Muskelfasern zusammenziehen, welche Farbe die Tintenfischhaut also annimmt.

Tintenfische nehmen Farben über die Haut wahr

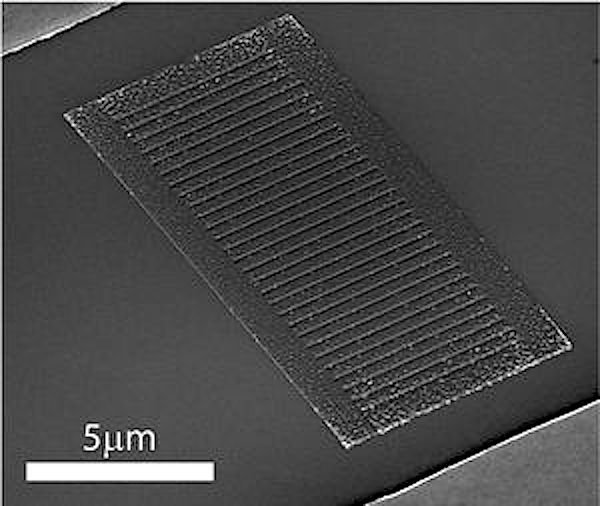

Ein Doktorand der Bionik-Forschergruppe um Naomi Halas, Bob Zheng, wollte diese Farbwahrnehmung der Tintenfische über die Haut mit einem Gerät nachbilden. Dabei entstand eher zufällig der neue farbsehende Photodetektor. Dafür wurde auf einen Silizium-Photodetektor eine dünne Schicht Aluminium aufgebracht, über der sich noch eine sehr viel dünnere Oxid-Schicht befand.

Das Spaltgitter ist der Schlüssel zum Detektor-Farbsehen.

Quelle: Rice University/B.Zheng

Und dann geschah ein Farbwunder: Diese Nanokonstruktion ergibt ein sogenanntes Plasmonen-Spaltgitter. Plasmonen sind Elektronen-Oberflächenschwingungen, die auf bestimmte Lichtwellenlängen und damit Farben reagieren.

So integriert diese Neuentwicklung die Farberkennung direkt in den Photodetektor, sie ist somit wesentlich kompatibler und auch einfacher als bisherige Verfahren. „Sie entspricht auch eher dem, wie Lebewesen Farben sehen“, sagt Naomi Halas.

Auf externen Filter kann verzichtet werden

Denn dieser Detektor reagiert ganz ohne externe Filter auf das Sonnenlicht, welches die Spektralempfindlichkeit des menschlichen Auges nachempfindet. Die Zapfenrezeptoren auf der Netzhaut unterscheiden zwischen rotem, grünen und blauem Licht. Durch die additive Überlagerung dieser drei Grundfarben entsteht im Auge des Menschen dann ein echtfarbiges Bild der Umgebung.

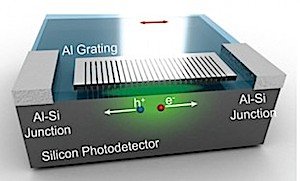

Der neue Detektor reagiert genauso, er erkennt ohne jeden Filter die Spektralfarben rot, grün und blau. Und hier trifft Forschung auf Anwendung. Denn das Prinzip der Elektronen-Oberflächenschwingungen kann im klassischen industriell gängigen CMOS-Fertigungsprozess in Silizium-Chips integriert werden. Gängige Photodetektoren, die Licht in Strom umwandeln, können selbst keine Farben erkennen. Es sind in der Regel nichtleitende (dielektrische) Filter oder Farbstoff-Farbfilter, die zum Einsatz kommen, um Farbaufnahmen auf den elektronischen Chips überhaupt möglich zu machen. Oft reagieren diese Filter aber ausgerechnet auf das Sonnenlicht, was der Farbtreue abträglich ist.

Schematische Darstellung des Photodetektors.

Quelle: Rice University/B.Zheng

Der neuartige Sensor aber kann Farben quasi wie das menschliche Auge erkennen. Die Lichtfilterschlitze im Spaltgitter aus Aluminium sind etwa 100 Nanometer breit. Zudem kommt es zu physikalischen Effekten, die am Ende sogar noch einen zweiten Vorteil mit sich bringen. „Das Gitter fungiert gewissermaßen als seine eigene Linse“, so Zheng. Der neue Photodetektor sammelt also auch noch mehr Licht ein. Für bessere, für schärfere und vor allem für buntere Bilder.

Ein Beitrag von: