Knochen und Eierschalen als Vorbild für das Bauen der Zukunft

Warum sind die meisten Bauten aus Stahl und Beton? Könnten nicht Baustoffe nach dem Vorbild von Knochen und Eierschalen viel bessere Ergebnisse bieten, nämlich leichtere, und trotzdem stabile und energieeffizientere Bauten? Das könnte gehen, meinen britische Bio-Ingenieure aus Cambridge.

Blick auf das neue World Trade Center in New York, im Vordergrund die berühmte Brooklyn Bridge: Forscher aus Cambridge entwickeln gerade neue Baustoffe für die Stadt der Zukunft, die nach dem Vorbild von Knochen und Eiern aufgebaut sind.

Foto: Michael Calcagno/Silverstein Properties

Dass unsere heutigen Städte wie selbstverständlich vor allem aus Stahl und Beton bestehen, wird viel zu wenig hinterfragt. Das finden jedenfalls Ingenieure der britischen Universität von Cambridge, die an alternativen Baumaterialien forschen und dabei neben der Stabilität nicht zuletzt auch die CO2-Bilanz im Auge haben.

Nicht weniger als 10 % des weltweiten CO2-Ausstoßes sei auf die Produktion von Stahl und Beton zurückzuführen, erklärt Michelle Oyen. Die Bio-Ingenieurin will neue Baustoffe nach dem Vorbild der Natur entwickeln, mit denen der wachsende Bedarf an Wohnraum gedeckt und zugleich die Schadstoff-Emissionen reduziert werden können.

Neue Baustoffe aus Proteinen und Mineralien

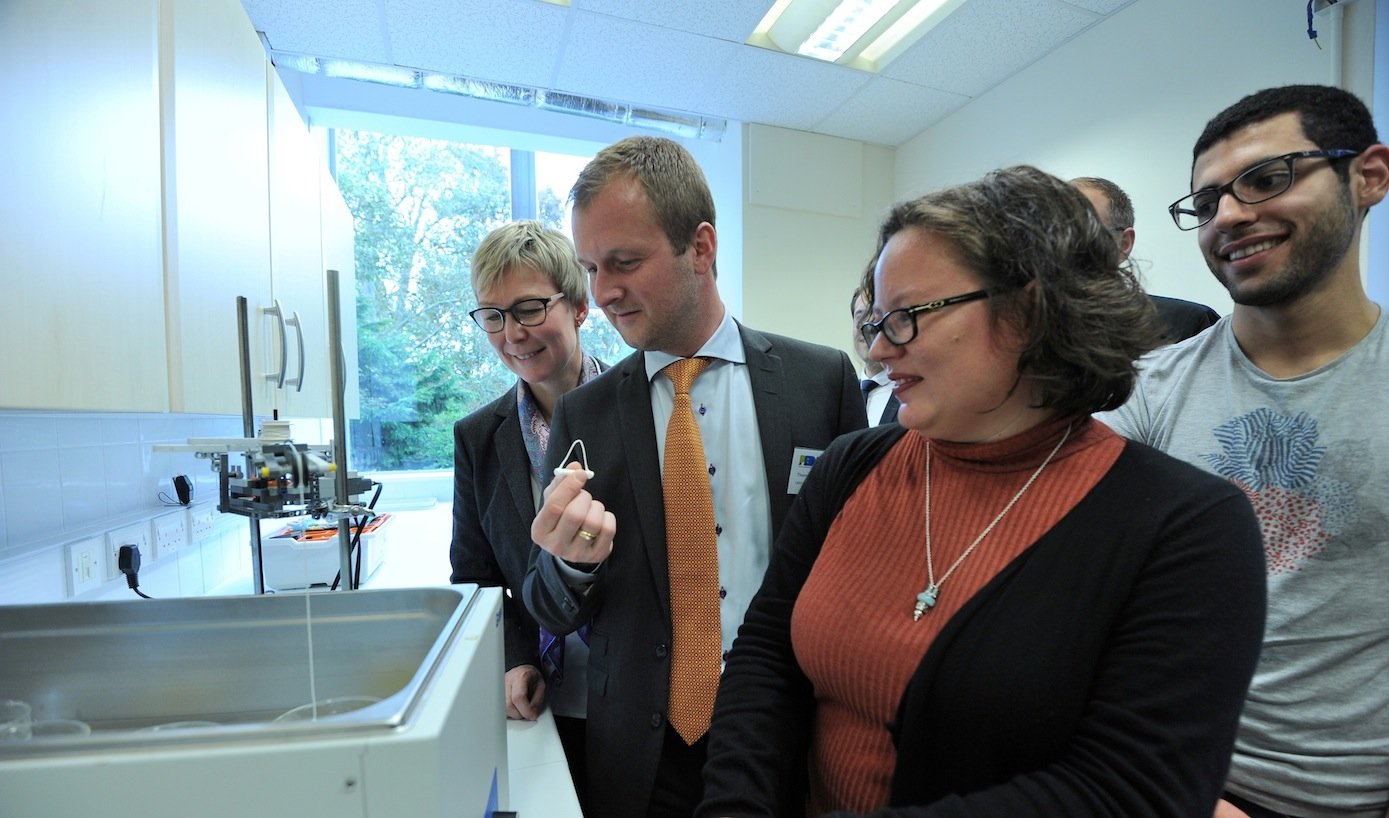

Oyen arbeitet in der Biomimetik und schaut sich an, wie in der Natur die Probleme gelöst werden. Die kleinen Materialproben aus Knochen und Eierschalen, die sie bisher in ihrem Labor künstlich hergestellt hat, können als medizinische Implantate Verwendung finden. Oder auch, in völlig neuem Maßstab, als Baumaterial für zukünftige Städte.

Die Bio-Ingenieurin Michelle Oyen arbeitet an der Universität Cambridge an neuen Baustoffen.

Quelle: Universität Cambrigde

Genau wie das natürliche Vorbild besteht das künstliche Knochen- und Eierschalenmaterial aus Proteinen und Mineralien. Im Knochen ist das Verhältnis der beiden Inhaltsstoffe in etwa halbe-halbe. Die Mineralien geben dem Knochen die Steifheit und Härte, durch das Protein kommt die Zähigkeit hinzu, die den Knochen vor einem Bruch schützen.

In einer Eierschale sieht das Verhältnis mit 95 % Mineralien und 5 % Proteinen sehr viel anders aus. Aber auch hier entsteht eine bemerkenswerte Stärke, wenn man bedenkt, wie dünn die Schale ist. In beiden Fällen, beim künstlichen Knochen und bei der Eierschale, benötigen die Wissenschaftler tierisches Kollagen, das die Mineralien an sich bindet. Ein wesentlicher Vorteil des Verfahrens ist, dass es bei Zimmertemperatur stattfindet und deshalb wenig Energie benötigt – im Gegensatz zur Herstellung von Stahl und Beton.

Für das tierische Protein suchen die Wissenschaftler nach Ersatz

Allerdings kommt das benötigte Kollagen bisher noch von Tieren. Das will Michelle Oyen ändern und sucht nach anderen Quellen für das Protein, die entweder nicht tierisch sind oder sogar eine komplett synthetische Herstellung ermöglichen.

Ein weiteres Hindernis für ihr Verfahren sieht die Ingenieurin in der konservativen Bauindustrie. „Sämtliche Standards unserer bestehenden Gebäude sind auf Beton und Stahl ausgelegt. Gebäude aus gänzlich neuartigen Materialien zu errichten, würde eine völlig neue Denkweise in der Bauindustrie erfordern.“

Der innere Aufbau von Knochen war Vorbild beim Bau der Decke des alten Zoologie-Hörsaals der Universität Freiburg.

Quelle: Plant Biomechanics Group Freiburg

Es wird also noch eine Weile dauern, bis die ersten Häuser aus künstlichen Knochen gebaut werden können. Man müsse auch nicht unbedingt die natürlichen Materialien genau kopieren, meint Oyen, sondern könne durch ihre Inspiration Neues entwickeln. Den großen Charme der organischen Materialien sieht sie darin, dass diese immer Komposite sind, die aus mehreren sich ergänzenden Materialien bestehen. „Das haben wir uns zum Beispiel auch beim Stahlbeton abgeschaut, dessen Stahlträger die Spannung aushalten, während der Betonanteil dem Druck widersteht.“

Eine Anleihe in der Natur hat auch schon der Freiburger Architekt Hans-Dieter Heckeraus im Jahr 1968 gemacht. Seine berühmte „Knochendecke“ ahmt den Aufbau von Knochen nach. Auch die sind leicht und trotzdem sehr stabil.

Das künftig höchste Holzhochhaus der Welt wird mit 24 Etagen und 84 Metern in Wien gebaut.

Quelle: Architekturbüro RLP Rüdiger Lainer + Partner

Längst arbeiten Bauingenieure aber mit anderen Materialien in der Praxis. So entsteht in Wien das höchste Hochhaus, das aus Holz gefertigt wird. Und Forscher der Universität Stuttgart haben einen Pavillon aus zusammengenähten Holzplatten gefertigt.

Eine faszinierende Konstruktion: Dünne Holzplatten aus Buche haben Ingenieure von einem Industrieroboter und einer Industrienähmaschine zu einer Dachkonstruktion vernähen lassen.

Quelle: Universität Stuttgart

Ein Beitrag von: