Mit Uhren im All: Europa testet Einsteins Relativitätstheorie

Mit zwei Atomuhren will die europäische Raumfahrtagentur ESA Einsteins Annahmen zur Schwerkraft im All überprüfen. Das Experiment soll zeigen, ob Zeit tatsächlich langsamer vergeht, wenn die Schwerkraft stärker ist – und gleichzeitig die weltweite Zeitmessung verbessern.

Um mehr über das Verhältnis von Schwerkraft und Zeit zu lernen, hat Europa zwei Atomuhren ins Weltall geschickt.

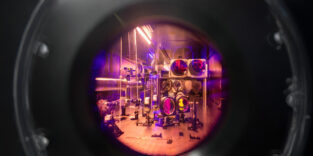

Am Kennedy Space Center in Florida hob am Ostermontag eine Raumkapsel der Firma SpaceX ab – an Bord: ein besonderes europäisches Messinstrument mit dem Namen ACES. Hinter diesem Kürzel steckt eine der genauesten Zeitmessanlagen, die jemals ins All geschickt wurde. Die Raumfahrtagentur ESA verfolgt damit ein doppeltes Ziel: Sie will nicht nur Einsteins Relativitätstheorie prüfen, sondern auch die weltweite Zeitmessung verbessern.

ACES steht für „Atomic Clock Ensemble in Space“ – ein Ensemble aus Atomuhren im All. Nach rund 28 Stunden Flug soll die Kapsel an der Internationalen Raumstation ISS andocken. Danach beginnt eine lange Phase der Kalibrierung, die etwa ein halbes Jahr dauert. Dann starten die Messungen.

Inhaltsverzeichnis

Zwei Uhren für ein Signal

Das ACES-Instrument vereint zwei unterschiedliche Atomuhren: PHARAO und SHM. PHARAO ist eine Cäsium-Atomuhr. Sie misst die Dauer einer Sekunde besonders präzise. SHM (Space Hydrogen Maser) hingegen ist nicht ganz so genau, dafür aber extrem stabil. Gemeinsam sollen sie ein durchgehendes und exaktes Zeitsignal liefern.

Die Signale dieser beiden Uhren werden regelmäßig zur Erde gesendet – an mehrere Bodenstationen rund um den Globus. So können Forschende vergleichen, wie unterschiedlich Zeit in verschiedenen Höhenlagen vergeht.

Was passiert mit der Zeit bei geringerer Schwerkraft?

Albert Einstein vermutete einst: Schwerkraft beeinflusst die Zeit. Wo sie stärker ist, vergeht Zeit langsamer. Erste Tests auf der Erde zeigten bereits, dass Uhren in größeren Höhen schneller ticken als am Boden. Doch wie sieht es im All aus? An Bord der ISS wirkt eine deutlich geringere Schwerkraft als auf der Erdoberfläche. Das macht die Raumstation zu einem idealen Ort für dieses Experiment.

Die gesammelten Daten könnten helfen, Einsteins Allgemeine Relativitätstheorie weiter zu prüfen – oder möglicherweise sogar zu hinterfragen. Für die Physik wäre das ein bedeutender Schritt.

Synchronisierte Weltzeit als Nebeneffekt

ACES dient nicht nur der Forschung. Die ESA sieht in dem Projekt auch einen praktischen Nutzen für die weltweite Zeitmessung. Denn erstmals sollen alle besonders genauen Uhren auf der Erde miteinander vernetzt werden.

Simon Weinberg, Projektleiter bei der ESA, erklärt:

„Wenn wir dies einmal zum Laufen bringen, werden wir in der Lage sein, den Standard für Sekunden weltweit zu teilen.“

Mit anderen Worten: Die Welt könnte künftig auf ein einheitliches und extrem präzises Zeitsystem zurückgreifen – unabhängig vom Standort. Das wäre zum Beispiel für die Navigation per Satellit oder für den Hochfrequenzhandel an Börsen relevant.

Jahrzehnte der Vorbereitung

Die Entwicklung des ACES-Projekts begann bereits in den 1990er Jahren. Viele technische Hürden verlangten der ESA und ihren Partnern Geduld ab. Eine große Herausforderung war es, beide Atomuhren in einem kompakten Instrument zu vereinen. Heute passt das System in ein Gehäuse von etwa einem Kubikmeter Größe. Das ist bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass das Grundmodell der PHARAO-Uhr in Paris noch einen ganzen Raum füllt.

„Dass wir die Technik auf dieses Format bringen konnten, ist eine wirklich große Errungenschaft“, so Weinberg.

An der ISS soll ein Roboterarm das ACES-System außen an der Raumstation montieren. Erst dann können die eigentlichen Messungen beginnen. Erste wissenschaftliche Auswertungen werden in rund eineinhalb Jahren erwartet.

Einsteins Idee im Realitätscheck

Für Einstein war Zeit kein starres Maß. Sie kann sich dehnen oder zusammenziehen – je nach Geschwindigkeit oder Schwerkraft. Diese Theorie hat unser Verständnis von Raum und Zeit grundlegend verändert. Doch viele Details sind nach wie vor offen.

ACES soll helfen, diese Lücken zu schließen. Das Projekt bringt neue Daten aus dem All – und vielleicht auch neue Erkenntnisse über eine der wichtigsten Theorien der modernen Physik. (dpa)

Ein Beitrag von: