Nano-Autos gewinnen Rennen um den Nobelpreis in Chemie

„Um Haaresbreite“ ist für diese Maschinchen noch zu groß: Mit gezielt steuerbaren Konstruktionen auf Molekular-Ebene schicken sich drei Wissenschaftler an, die Welt der Technik zu revolutionieren. Damit haben sie den diesjährigen Nobelpreis für Chemie gewonnen.

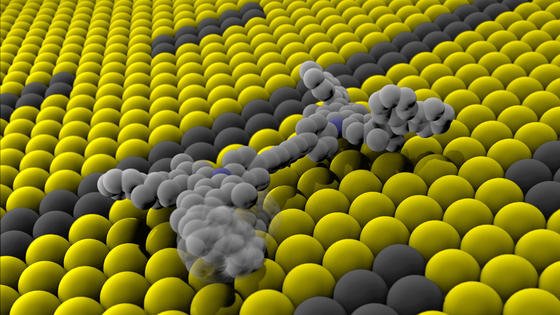

Das Foto zeigt ein winziges Nano-Auto auf einer Kupferscheibe in Bewegung. Das kleinste Auto der Welt besteht aus einem einzigen Molekül. Das winzige Fahrzeug ist nur rund einen milliardstel Meter (Nanometer) lang und wird elektrisch angetrieben. Das Nano-Elektroauto besitzt sogar einen Vierradantrieb. Der an der Universität Groningen lehrende Niederländer Bernard Feringa hat am 5. Oktober 2016 zusammen mit zwei weiteren Wissenschaftlern für die Entwicklung von molekularen Maschinen den Chemie-Nobelpreis zugesprochen bekommen.

Foto: Randy Wind, Martin Roelfs/Universität Groningen/dpa

Für Design ist an diesem Fahrzeug kein Platz, Lack würde es schlicht zerstören, und die Reichweite ist extrem gering: Das Auto, das der Niederländer Bernard L. Feringa von der Universität Groningen 2011 entwickelte, würde auf dem Internationalen Auto-Salon in Genf wohl komplett untergehen. Dabei ist es eine Erfindung, die die gesamte Technik-Welt revolutionieren könnte: Es handelt sich um eine Maschine auf Molekularebene. Gerade mal einen Nanometer oder einen Milliardstel Meter misst das Gefährt, das sich mit Spannungsimpulsen antreiben lässt.

Preis für „Design und Synthese molekularer Maschinen“

„Auto des Jahres“ wird es wohl trotzdem nicht. Stattdessen macht es Feringa zum diesjährigen Chemie-Nobelpreisträger – gemeinsam mit dem Schotten Sir J. Fraser Stoddart (Northwestern University in Evanston, USA) und dem Franzosen Jean-Pierre Sauvage (Universität Straßburg). Die drei Forscher, die an verschiedenen Stadien derselben Entdeckung geforscht haben, werden für „das Design und die Synthese molekularer Maschinen“ geehrt, wie das Nobelpreis-Komitee am Mittwoch, 5. Oktober, in Stockholm bekanntgab.

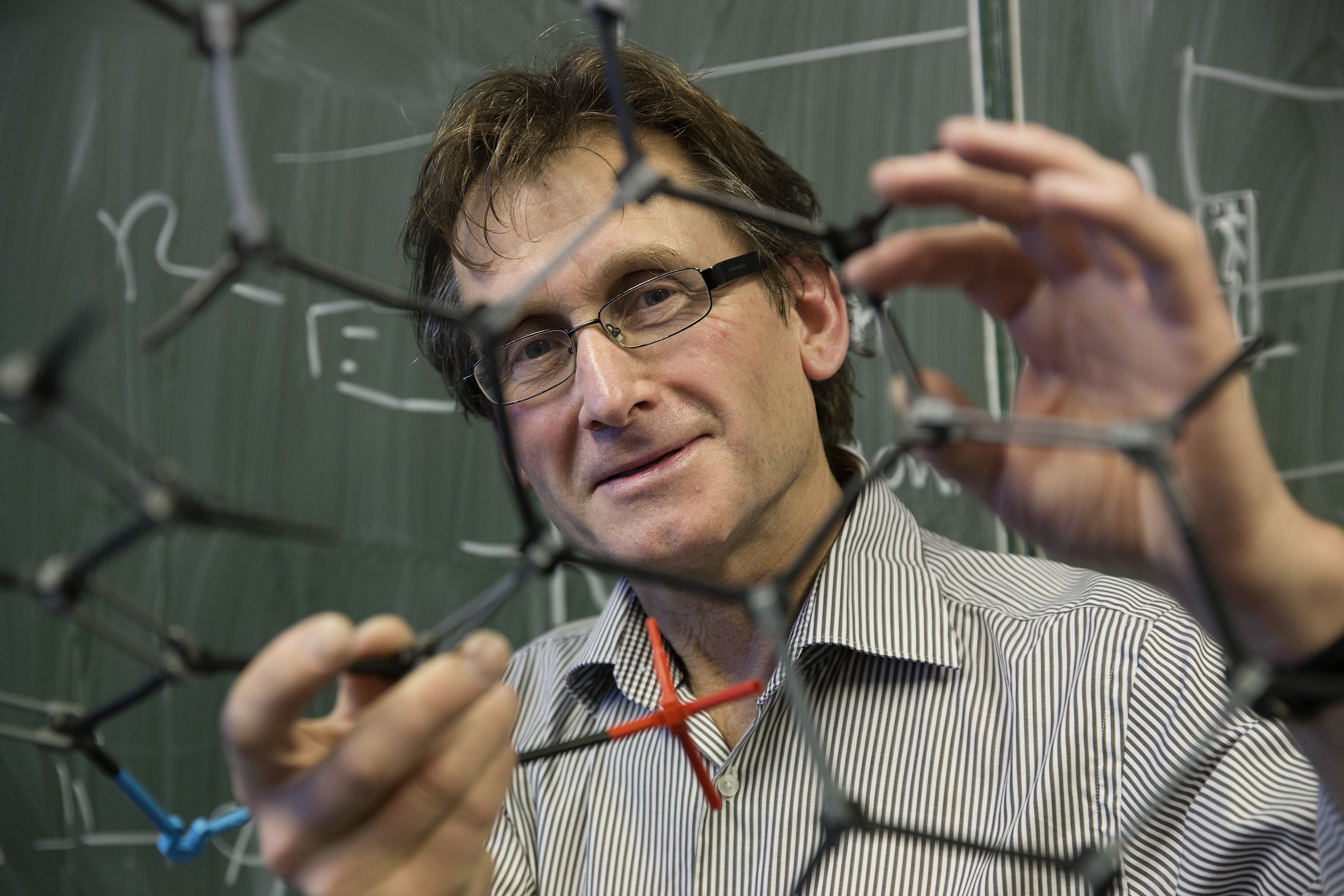

Sir J. Fraser Stoddart, einer der drei Nobelpreisträger in Chemie 2016, spaziert am 5. Oktober 2016 auf dem Campus der Northwestern University in Evanston (Illinois).

Quelle: Tannen Maury/dpa

Den drei Forschern ist es gelungen, Moleküle so zu verbinden, dass sie sich in Relation zueinander bewegen können und das auch kontrolliert tun, wenn sie mit Licht oder anderen Formen von Energie stimuliert werden. Bis es soweit war, dass „Auto“-Rennen auf Kupferplättchen gefahren werden konnten, war es ein langer Weg.

Forschung aus vielen Einzelkomponenten

Den ersten Schritt machte der heute 72 Jahre alte Franzose Jean-Pierre Sauvage, als er 1983 eine frei bewegliche Kette aus zwei ringförmigen Molekülen schuf. Mithilfe eines elektrisch geladenen Kupferteilchens brachte er ein bogenförmiges Molekül dazu, sich in ein ringförmiges zu fädeln und mit einem weiteren bogenförmigen zu verbinden. Das Kupferteilchen entfernte er schließlich – fertig war die Kette, auch Catenane genannt. Sensationell daran: Es war keine starre Konstruktion, sondern die einzelnen Teile konnten sich in Relation zueinander bewegen. Dass das auch gezielt möglich war, bewies er mit seinem Team rund zehn Jahre später: Die Forscher ließen einen der Ringe durch Energiezufuhr kreisen.

Die Königlich-Schwedische Akamedie der Wissenschaften gibt am 5. Oktober 2016 in Stockholm die Nobelpreisträger 2016 für Chemie bekannt: Jean-Pierre Sauvage, James Fraser Stoddart und Bernard Feringa.

Quelle: Julia Wäschenbach/dpa

Ebenfalls in den 1990er-Jahren baute der heute 74-jährige Sir Fraser Stoddart mit seiner Arbeitsgruppe eine Art Achse, auf die eine Ringstruktur gefädelt ist. Diese springt zwischen zwei Andockstellen her, sobald dem Molekül Wärme zugeführt wird. Auf diese Weise lässt sich das Rotaxan genannte Teilchen gezielt beeinflussen und reagiert wie ein Muskel, der in Experimenten sogar dünne Goldplättchen biegen konnte. Das Nobelpreis-Komitee nennt diese Konstruktion auch „molekularer Fahrstuhl“ – eben weil es vor und zurück oder hoch und runter geht, je nach Ausrichtung und wie ein Schalter mit An- und Aus-Stellung.

Kollegen veranstalten Nanocar-Rennen

Passend zur Achse steuerte der inzwischen 65 Jahre alte Bernard Feringa 1999 schließlich einen molekularen Motor bei. Angetrieben mit ultraviolettem Licht drehten sich zwei Moleküle umeinander und sprangen dann wieder zurück in ihre Ausgangsposition – rasend schnell, bis zu 12.000 mal pro Sekunde. Der Schritt zum Auto rund ein Jahrzehnt später war da nicht mehr weit. Er musste mit seinem Team „nur“ noch vier Molekül-Motoren als Räder an die Achse setzen – fertig war das Nano-Rennauto. Mithilfe eines Rastertunnelmikroskops erzeugten die Piloten kurze Spannungsimpulse, um es in Bewegung zu setzen und über eine Kupferfläche fahren zu lassen.

Bernard Feringa: Gemeinsam mit zwei anderen Molekularforschern hat der Niederländer den Chemie-Nobelpreis 2016 erhalten.

Quelle: Jeroen van Kooten/University of Groningen/dpa

Diese einmalige Gelegenheit ließen sich Kollegen auf der ganzen Welt übrigens nicht entgehen und bauten ihre eigenen „Rennmaschinen“ – der beste Beweis, dass Forschung und Spiel untrennbar verbunden sind. Inzwischen gibt es Nanocar-Rennen, bei dem internationale Teams gegeneinander antreten. Mit dem „Windmill Team“ aus Dresden ist auch eine deutsche Gruppe dabei.

Grundlagenforschung mit dem Potenzial für Weltbewegendes

Abseits dieser sportlich-wissenschaftlichen Wettkämpfe gibt es noch keine konkreten Verwendungszwecke – aber das könne nur eine Frage der Zeit sein, zeigen sich die Wissenschaftler ihrer Forschung bewusst. „Ich fühle mich so wie die Gebrüder Wright, als sie das erste Mal flogen und die Leute sie fragten: ‚Wofür brauchen wir einen Flugapparat?’“, erklärte zum Beispiel Bernard Feringa. Auch das Nobelpreis-Komitee stellte klar, dass es sich zunächst um Grundlagenforschung handele, die es aber durchaus mit der Erfindung des Elektromotors 1830 aufnehmen könne. Damals habe niemand gewusst, was das solle, und heute sei er nicht mehr wegzudenken.

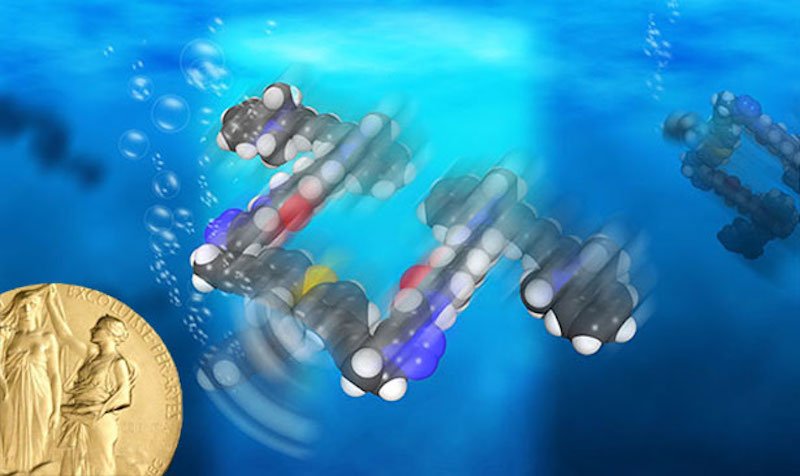

Für den Bau von Nano-Maschinen bilden die chemischen Konstruktionen der Nobelpreisträger bis heute die Basis. An der Rice University entstand auf dieser Grundlage das Nano-U-Boot.

Quelle: Rice University

Dabei gibt es hinsichtlich der Nanomaschinen schon jede Menge Ideen, wie sie nutzbringend eingesetzt werden könnten. Sie reichen von Medikamenten, bei denen Nebenwirkungen einfach ausgeknipst werden, über die Umwandlung von Licht in Strom bis hin zur molekularen Elektronik mit biologischen anstelle von metallenen Bauteilen. Computerchips auf Basis der Rotaxane gibt es sogar schon – aus dem Labor des frischgebackenen Nobelpreisträgers Sir Fraser Stoddart. Seine Chips fassen zwar nur 20 Kilobyte, sind aber so klein, dass ihre pure Masse das ausgleichen kann. Nicht wenige sehen hier die nächste Revolution im Bereich der Computer.

2014 teilten sich übrigens auch drei Wissenschaftler den Chemie-Nobelpreis, darunter der Deutsche Stefan Hell. Dank ihrer Forschungen können heute mit Lichtmikroskopen Strukturen in lebenden Zellen untersucht werden, die bis vor wenigen Jahren als nicht darstellbar galten. Mehr dazu finden Sie hier. Und ein israelisches Forscherteam hat vor kurzem eine Nano-Lackierung vorgestellt, die Bakterienbefall von Metallteilen verhütet – ein Risiko für Implantat-Patienten.

Ein Beitrag von: