Neuer Hochleistungslaser knackt bisherigen Weltrekord

Mit der Idee, Laserstrahlen durch spezielle Beugung und den Einsatz neuer Schlüsselkomponenten, zu kombinieren, gelang Fraunhofer-Forschenden ein Durchbruch in der Laserforschung. Mit ihrem Thuliumfaserlaser konnten sie den aktuellen Leistungsweltrekord fast verdoppeln.

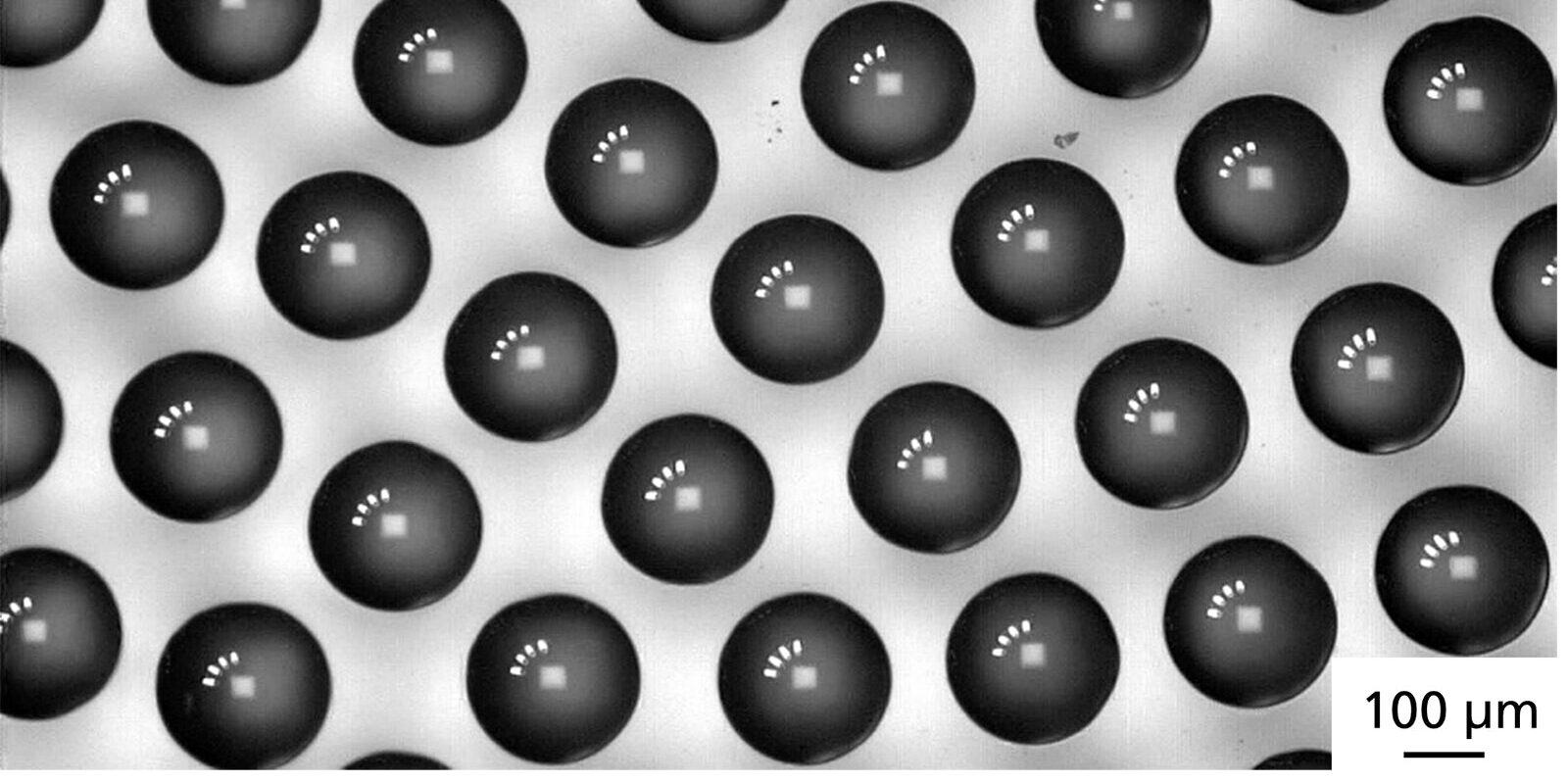

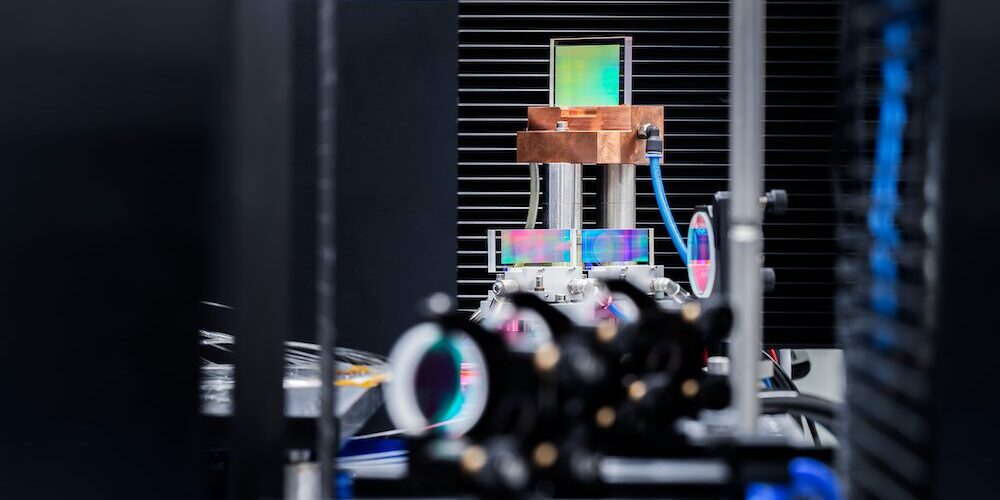

Ein Reflektionsgitter kombiniert drei parallele Einzelstrahlen zu einem Laserstrahl. So ergibt sich eine Rekordleistung von 1,91 kW.

Foto: Fraunhofer IOF

Am Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik IOF in Jena ist Forschenden ein bemerkenswerter Durchbruch gelungen: Sie haben einen neuen Hochleistungslaser entwickelt, der den bisherigen Leistungsweltrekord von etwa 1,1 Kilowatt (kW) beinahe verdoppelt. Die Basis dafür stellt ein System aus drei Thuliumfaserlasern, die Licht im Spektralbereich von 2030-2050 Nano-Meter (nm) emittieren und dabei eine Ausgangsleistung von 1,91 kW erzielen. Dieser neue Leistungsweltrekord ebnet den Weg für vielseitige technologische Anwendungen und sicherlich noch weitere Steigerungen in der Zukunft.

Hochleistungslaser macht aus recycelten Carbonfasern Top-Werkstoffe

Faserlaser haben sich seit ihrer Entdeckung in den 1960er-Jahren als äußerst nützliches Werkzeug in verschiedenen Bereichen etabliert, darunter in der Materialbearbeitung und der Langstreckenkommunikation über Freistrahlstrecken. Insbesondere für die Datenübertragung über extreme Entfernungen, wie zwischen der Erde und Satelliten, ist die Wahl des optimalen Spektralbereichs entscheidend. Besonders geringe atmosphärische Verluste weist der Bereich oberhalb von 2030 nm. Hier ist auch die Gefahr von Reflexen geringer, was den Bereich besonders attraktiv macht.

Innovativer Hochleistungslaser setzt neue Maßstäbe

Der Erfolg der Jenaer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hat sie angespornt, die Technologie kontinuierlich weiterzuentwickeln. „Unser Ziel ist es, die technologische Basis zu optimieren, dass wir mit zuverlässigen Einzelquellen die nächste Leistungsstufe erreichen“, sagt Till Walbaum, Gruppenleiter für Lasertechnologie am Fraunhofer IOF. Ein zentrales Element hierbei ist das Prinzip der spektralen Strahlkombination (Spectral Beam Combining, SBC), bei dem Laserstrahlen unterschiedlicher Wellenlängen unter angepassten Winkeln auf spezielle optische Reflexionsgitter gelenkt werden. Die Beugung sorgt dafür, dass die Strahlen zu einem einzigen Strahl kombiniert werden. Daraus ergibt sich einerseits eine Leistungssteigerung und andererseits stabilisiert sich so Strahlqualität, was sich wiederum positiv auf die Fokussierbarkeit des Laserstrahls auswirkt.

Der hauptsächliche Grund, weshalb herkömmliche Systeme bei hohen Leistungen an physikalische Grenzen stoßen, ist schlicht die Überhitzung. Sie entsteht in der Regel durch geringe Kombinations- und Lasereffizienzen. Durch den Einsatz neuer, effizienterer Einzelquellen und verbesserter Kühlsysteme konnten die Fraunhofer-Forschenden diese Problematik erfolgreich lösen. Eine spezielle Verbindungstechnik für Fasern, das sogenannte „kalte Spleißen“, ermöglicht eine verlustarme Faser-zu-Faser-Überkopplung und eine effektive Temperaturregulierung.

Schlüsselkomponente des Hochleistungslasers: spezielles Gitter

Das Forschungsteam hat für den Hochleistungslaser eigens ein Beugungsgitter entwickelt. Das Besondere daran: Dessen Effizienz liegt jenseits der 95 Prozent und bietet zudem eine herausragende thermische Leistungsfähigkeit. Damit ist das spezielle Gitter eine der relevanten Schlüsselkomponenten des neuen Hochleistungslasers und das absolute Herzstück des Systems. „Bisher gab es optische Kombinationselemente wie Gitter und dichroitische Spiegel für Wellenlängen von 2 µm nur für Laserleistungen von einigen hundert Watt. Die Kollegen und Kolleginnen am Institut haben jedoch ein spezielles Beugungsgitter entwickelt, das unter herausfordernden Parametern auch im multi-kW-Bereich exzellent funktioniert. Es ermöglicht eine verlustarme Strahlkombination mit Gesamteffizienzen größer als 90 Prozent und bildet die Grundlage für unsere nächsten Leistungssprünge“, erläutert Friedrich Möller, Wissenschaftler in der Abteilung für Lasertechnologie am Fraunhofer IOF, die Bedeutung der Schlüsselkomponente.

Hochleistungslaser eröffnet vielfältige Anwendungsmöglichkeiten

Wo genau lassen sich die neu entwickelten Hochleistungs-Thuliumfaserlaser nun einsetzen? Grundsätzlich bieten sie ein breites Spektrum an Anwendungsmöglichkeiten. Dazu zählen unter anderem medizinische Verfahren, Polymerverarbeitung und optische Datenübertragung. Erwähnenswert ist vor allem die verbesserte Augensicherheit des Lasers. Streulicht mit einer Wellenlänge von 2 Mikrometern (µm) wird von der Hornhaut absorbiert und gelangt nicht bis zur empfindlichen Netzhaut. Dadurch ergibt sich automatisch ein sicherer Einsatz in industriellen und medizinischen Anwendungen.

„Wir haben die technologischen Voraussetzungen geschaffen, um Lasersysteme mit noch höherer Leistung und Zuverlässigkeit zu realisieren. Die nächste große Herausforderung ist es nun, die 20-kW-Marke zu erreichen“, blickt Till Walbaum schon einmal in Richtung Zukunft. Die Forschenden am Fraunhofer IOF sind zuversichtlich, dass ihre Entwicklung ein wichtiger Meilenstein ist, dem weitere Fortschritte in der Lasertechnologie folgen werden.

Ein Beitrag von: