Pompeji 79 n. Chr.: Tragisches Protokoll des Untergangs

Ausstellungen in Berlin, Oberhausen und Wien stellen das Inferno von Pompeji multimedial dar. Wir schauen genauer hin, was damals geschah.

Nach und nach wird die einstige Pracht Pompejis wieder freigelegt.

Foto: Parco Archeologico di Pompei

Jahrhundertelang lag Pompeji unter Asche und Bimsstein begraben. Erst seit dem 18. Jahrhundert fördert die Archäologie langsam die Überreste zutage. Doch erst moderne Wissenschaft und interdisziplinäre Forschung ermöglichen es, die letzten Tage der Stadt im Detail zu rekonstruieren. Forscherinnen und Forscher aus den Bereichen Vulkanologie, Geologie, Archäologie und Geschichte haben gemeinsam ein fast stundengetreues Protokoll der Katastrophe erstellt.

Beteiligt an dieser Arbeit sind unter anderem Giuseppe Mastrolorenzo, Lucia Pappalardo, Pierpaolo Petrone und Michael Sheridan. Sie untersuchten Schichtfolgen, analysierten chemische Zusammensetzungen und werteten Gipsabdrücke der Opfer aus. Ihre Erkenntnisse zeigen: Der Vesuvausbruch war eine komplexe Naturkatastrophe mit mehreren Phasen, die sich über knapp zwei Tage erstreckte.

Inhaltsverzeichnis

- Forschung rekonstruiert das Inferno von Pompeji

- Eine Stadt am Abgrund: Pompeji vor dem Ausbruch

- Der 24. August 79 n. Chr.: Das Inferno beginnt

- Der 25. August 79 n. Chr.: Die Stadt unter Asche

- Jahrhunderte unter der Asche: Pompeji wird wiederentdeckt

- Pompeji als Fenster in die Vergangenheit

- Die letzten Tage von Pompeji: Ausstellungen in Berlin, Oberhausen und Wien

Forschung rekonstruiert das Inferno von Pompeji

Ein zentrales Element der Rekonstruktion sind die Briefe von Plinius dem Jüngeren. Er hielt als Augenzeuge die Ereignisse fest, die sich in der Region rund um den Vesuv abspielten. Seine Schilderungen bilden die Grundlage für die zeitliche Einordnung der einzelnen Phasen des Ausbruchs.

Plinius schrieb: „Die Wolke stieg auf […] sie sah ihrer ganzen Gestalt nach nicht anders aus als ein Baum, und zwar wie eine Pinie. Sie hob sich nämlich wie auf einem sehr hohen Stamm empor und teilte sich dann in mehrere Äste.“

Er war zwar nicht direkt in Pompeji, beobachtete das Geschehen jedoch von Misenum aus. Die Briefe, adressiert an den Historiker Tacitus, sind bis heute die einzigen bekannten Augenzeugenberichte der Katastrophe und bieten eine wichtige Ergänzung zu den geologischen Befunden.

Die Rolle moderner Analysemethoden

Die aktuelle Forschung arbeitet mit verschiedenen technischen Methoden. Dazu gehören unter anderem:

- Geochemische Untersuchungen: Sie liefern Informationen über die Zusammensetzung der Magmaströme und deren Entwicklung vor dem Ausbruch.

- Bodenschichtanalysen: Mithilfe stratigraphischer Untersuchungen lassen sich Abfolge und Intensität der Asche- und Bimsschichten präzise bestimmen.

- 3D-Scanning und Bodenradar: Diese Technologien ermöglichen zerstörungsfreie Einblicke in bislang nicht freigelegte Bereiche der Stadt.

- Thermische Modellierung: Simulationen helfen, die Temperaturen der pyroklastischen Ströme zu berechnen – und deren tödliche Wirkung auf Menschen und Tiere zu erklären.

Eine zentrale Erkenntnis der Forschung: Viele Menschen starben nicht durch herabfallendes Gestein oder das Einstürzen von Gebäuden, sondern durch extreme Hitzeeinwirkung. Bei Temperaturen von über 500 °C kam es binnen Sekunden zum Tod – selbst in Schutzräumen und Kellern.

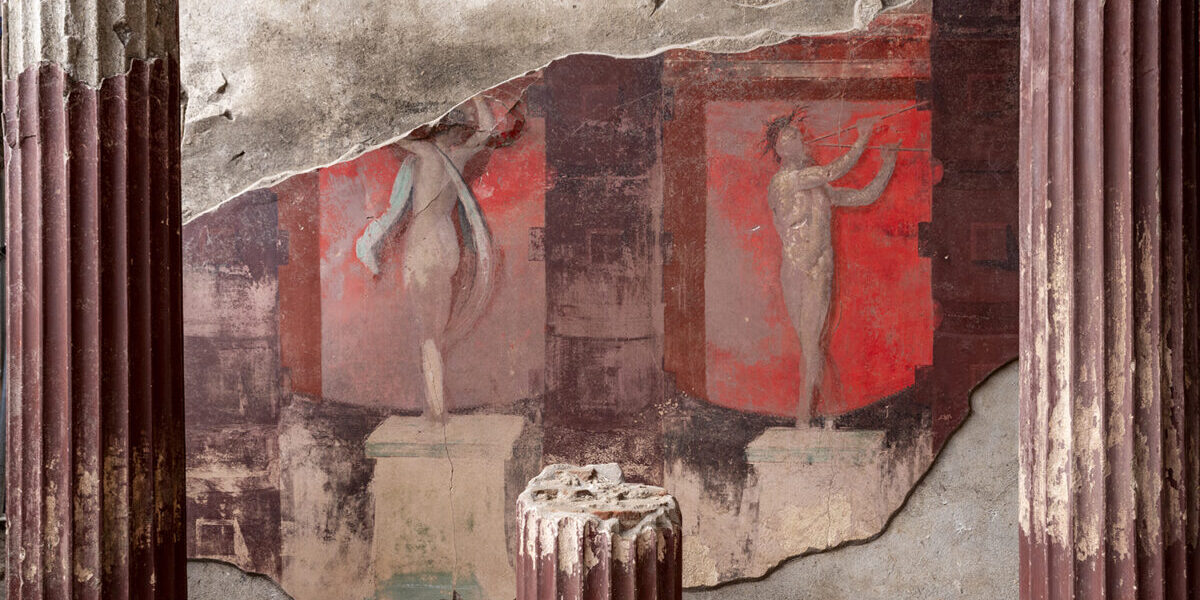

Diese Fresken zeigen verbotene Rituale des Dionysos-Kultes.

Foto: Parco Archeologico di Pompei

Eine Stadt am Abgrund: Pompeji vor dem Ausbruch

Bevor der Vesuv seine zerstörerische Kraft entfaltete, war Pompeji eine aufstrebende Stadt. Etwa 20.000 Menschen lebten dort, viele von ihnen wohlhabend. Die Lage am Golf von Neapel und die Nähe zu wichtigen Handelsrouten machten Pompeji zu einem bedeutenden Wirtschaftszentrum. Produkte aus der Region – Wein, Olivenöl, Fischsauce – wurden bis nach Nordafrika und Indien exportiert.

Der Alltag war geprägt vom regen Leben auf den Straßen. Das Forum war das Zentrum der Stadt, ein Ort für Handel, Politik und soziale Begegnungen. Öffentliche Bäder, sogenannte Thermen, waren nicht nur zur Körperpflege gedacht – sie waren soziale Treffpunkte. Dort diskutierte man, schloss Geschäfte oder entspannte sich nach der Arbeit.

Architektur und Kunst als Spiegel der Gesellschaft

Die Häuser der wohlhabenden Bürgerinnen und Bürger zeigten den Reichtum der Stadt. Große Villen mit Innenhöfen, kunstvollen Gärten und detailreichen Wandmalereien prägten das Stadtbild. Besonders bekannt sind die Fresken in der Villa der Mysterien, die religiöse Riten und mythologische Szenen zeigen.

Auch auf Straßenwänden fanden sich zahlreiche Graffiti – sie zeugen von einem lebendigen öffentlichen Diskurs. Politische Botschaften, Werbung für Gladiatorenspiele oder persönliche Botschaften waren allgegenwärtig. Die Stadt war durchzogen von Kanälen, Brunnen und gepflasterten Straßen – ein Hinweis auf die gute Infrastruktur.

Genusskultur und Gesellschaft

Pompeji war auch ein Ort des Genusses. Etwa 150 Thermopolia – kleine Garküchen – versorgten die Bevölkerung mit warmen Speisen. Auf den Speiseplänen standen Fisch, Käse, Brot und gewürzter Wein. Wer es sich leisten konnte, speiste in aufwendig ausgestatteten Tricliniums – Speisesälen mit Liegeplätzen für Gäste.

Die Bevölkerung war kulturell vielfältig. Neben Römerinnen und Römern lebten dort auch Menschen aus Griechenland, Nordafrika oder Kleinasien. Das prägte Sprache, Küche und religiöse Bräuche. Die Stadt war ein Mosaik aus Kulturen, das durch die Katastrophe jäh zerstört wurde.

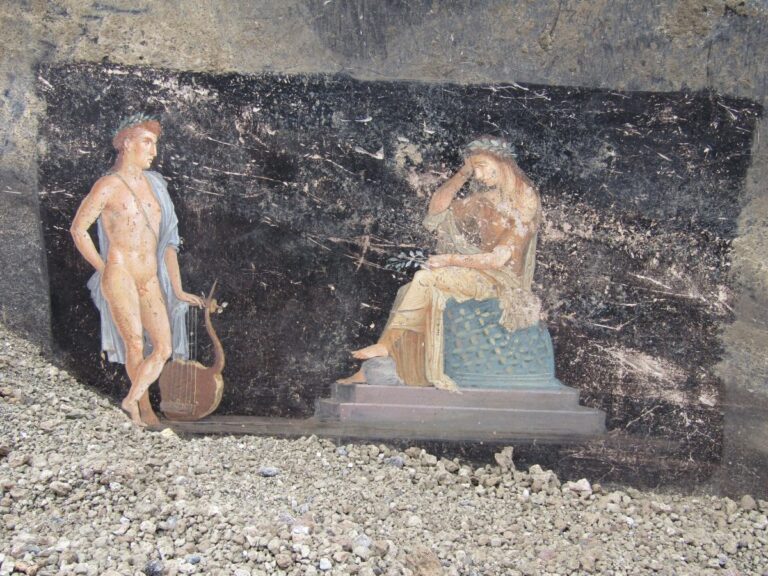

Die Häuser von Pompeji sind mit zahlreichen Kunstwerken verziert.

Foto: Parco Archeologico di Pompei

Der 24. August 79 n. Chr.: Das Inferno beginnt

Am Morgen des 24. August 79 n. Chr. ahnten die Menschen in Pompeji nicht, dass sie sich in den letzten Stunden ihres Lebens befanden. Der Tag begann ruhig. Die Märkte öffneten, Händler boten ihre Waren an, Kinder spielten in den Gassen. Die kleine Serie von Erdbeben in den Tagen zuvor hatte kaum jemanden beunruhigt – in der Region war das ein gewohntes Phänomen.

Doch unter der Oberfläche des Vesuvs hatte sich über Jahre hinweg ein dramatischer Prozess vollzogen: Magma war aufgestiegen und hatte sich in einer Kammer gesammelt. Der Druck auf den Gesteinspfropfen, der den Krater verschloss, war enorm gewachsen. An diesem Tag entlud sich die aufgestaute Energie mit ungeheurer Gewalt.

Zwischen 4 und 13 Uhr: Der Ausbruch beginnt

In den frühen Morgenstunden, vermutlich gegen 9 Uhr, kam es zur ersten großen Explosion. Der Druck im Inneren des Vulkans war so stark, dass der Deckel des Kraters regelrecht weggesprengt wurde. Eine gewaltige Eruptionssäule stieg senkrecht in den Himmel – laut heutigen Berechnungen bis zu 30 km hoch.

Plinius der Jüngere beschrieb dieses Naturschauspiel so: „Eine säulenartige Wolke, die wie eine Pinienkrone geformt war, ragte aus dem Krater empor.“

Kurz darauf begann ein kontinuierlicher Ascheregen. Kleine, scharfkantige Bimssteinbrocken – sogenannte Lapilli – fielen über Pompeji herab. Anfangs waren sie kaum größer als eine Erbse. Doch schon bald wuchs die Schicht auf den Dächern und Straßen auf mehrere Zentimeter an. Menschen verließen ihre Häuser, suchten Schutz in Innenräumen oder versuchten, die Stadt zu verlassen.

Zwischen 14 und 16 Uhr: Dunkelheit über Pompeji

Am frühen Nachmittag verschlechterte sich die Lage dramatisch. Die Asche wurde dichter, der Himmel verdunkelte sich. Die Sicht war stark eingeschränkt, das Atmen fiel schwer. Innerhalb der Eruptionssäule entluden sich Blitze, begleitet von Donnergrollen. Plinius schreibt:

„Eine schaurige schwarze Wolke, kreuz und quer von feurigen Schlangenlinien durchzuckt, die sich in lange Flammengarben spalteten, Blitzen ähnlich, nur größer.“

Viele Menschen verloren die Orientierung. Dächer stürzten unter der Last der Asche ein. Die Fluchtwege wurden blockiert. Wer draußen unterwegs war, riskierte, durch herabfallende Steine oder einstürzende Mauern getötet zu werden. Diejenigen, die in ihren Häusern ausharrten, waren zunehmend eingeschlossen.

Zwischen 17 und 24 Uhr: Die ersten pyroklastischen Ströme

Gegen Abend erreichte der Ausbruch eine neue, noch gefährlichere Phase. Die Eruptionssäule brach in sich zusammen – das war der Beginn der sogenannten pyroklastischen Ströme. Diese heißen Lawinen aus Gas, Asche und Gestein breiteten sich mit hoher Geschwindigkeit hangabwärts aus.

Zunächst trafen sie vor allem Herculaneum – eine Stadt, die deutlich näher am Vesuv lag. Dort wurde praktisch alles ausgelöscht. Die pyroklastischen Ströme bewegten sich mit bis zu 100 km/h und Temperaturen von über 400 °C bis 500 °C. Sie verbrannten und erstickten Menschen binnen Sekunden.

Pompeji blieb an diesem Abend noch von diesen Strömen verschont, doch der Ascheregen hielt an. Die Stadt war bereits unter mehreren Metern Bimsstein und Staub begraben. Einige wenige Menschen konnten sich retten, viele blieben in Kellern oder Gebäuden eingeschlossen.

Da könnte ein Speisesaal in Pompeji gewesen sein.

Foto: Parco Archeologico di Pompei

Der 25. August 79 n. Chr.: Die Stadt unter Asche

Am nächsten Morgen, kurz vor Sonnenaufgang, ereignete sich die letzte und tödlichste Phase der Katastrophe. Ein gewaltiger pyroklastischer Strom brach vom Vesuvhang ab und raste direkt auf Pompeji zu. Die Glutwolke wälzte sich in wenigen Minuten über die gesamte Stadt. Es war der Moment, in dem jede Rettung unmöglich wurde.

Die heiße Gas- und Aschewolke durchdrang Fenster, Türen und Kelleröffnungen. Wer sich noch in Gebäuden befand, wurde innerhalb von Sekunden getötet – nicht durch Einsturz oder Ersticken, sondern durch extreme Hitze. Moderne Untersuchungen zeigen, dass das Gewebe vieler Opfer so schnell verbrannte, dass sie augenblicklich starben. Einige wurden in kauernder Haltung gefunden, andere noch im Schlaf.

Der Morgen danach: Stille und Tod

Als der Morgen graute, war von Pompeji nichts mehr zu sehen. Die Stadt war vollständig unter Asche und Gestein verschwunden. Keine Geräusche, keine Bewegung, kein Leben mehr. Die Tragödie war in weniger als 24 Stunden über die Stadt hereingebrochen.

Der Vesuv beruhigte sich langsam. Nur gelegentlich stiegen noch Dampfschwaden auf. Der Himmel war grau, der Boden heiß, die Luft voller Staub und Schwefel. Wer es geschafft hatte, zu fliehen, stand vor dem Nichts. Die Stadt existierte nicht mehr – und blieb jahrhundertelang verschollen.

Jahrhunderte unter der Asche: Pompeji wird wiederentdeckt

Nach dem Ausbruch des Vesuvs geriet Pompeji rasch in Vergessenheit. Die Landschaft veränderte sich, neue Siedlungen entstanden. Niemand wusste mehr genau, wo sich die einst blühende Stadt befunden hatte. Erst über 1500 Jahre später, im Jahr 1594, kam es zu einem ersten Zufallsfund: Arbeiter, die an einem unterirdischen Wasserkanal arbeiteten, stießen auf Mauern, Inschriften und Fragmente von Gebäuden.

Doch damals erkannte niemand die historische Bedeutung dieser Entdeckung. Man vermutete lediglich, auf eine alte römische Villa gestoßen zu sein. Erst 1748, unter der Herrschaft von König Karl von Bourbon, begannen systematische Ausgrabungen. Der König wollte seine Macht mit dem Ruhm antiker Funde untermauern und ließ gezielt nach römischen Überresten suchen.

Beginn archäologischer Arbeit

Was zunächst als Schatzsuche begann – man hoffte auf Gold, Kunstwerke und Statuen –, entwickelte sich langsam zu einer ernsthaften wissenschaftlichen Unternehmung. Forscherinnen und Forscher begannen, die freigelegten Gebäude zu dokumentieren. Dabei zeigte sich schnell, wie einzigartig der Fundort war: Die Asche hatte nicht nur Gebäude und Straßen konserviert, sondern auch Möbel, Werkzeuge, Graffiti und Wandmalereien.

Vor allem die Gipsabdrücke von Menschen und Tieren sorgten für Aufsehen. Sie entstanden, als sich im porösen Bimsstein Hohlräume abzeichneten – die ehemaligen Körper der Opfer. Archäologen gossen diese Hohlräume mit Gips aus und erhielten so plastische Abdrücke der Menschen in ihren letzten Momenten. Bis heute sind diese Gipsfiguren berührende Zeugnisse einer plötzlichen, gewaltsamen Katastrophe.

Pompeji als Fenster in die Vergangenheit

Pompeji bietet wie kaum ein anderer Ort einen direkten Blick auf das Leben in der römischen Kaiserzeit. Straßen mit Fahrspuren von Wagen, Tavernen mit eingeritzten Speisekarten, Tempel, Werkstätten, Wohnhäuser – alles ist so erhalten, als hätte die Zeit stillgestanden. Die Ausgrabungen haben gezeigt, wie durchorganisiert das Leben in einer römischen Stadt war: mit funktionierender Wasser- und Abwasserinfrastruktur, Verwaltung, religiösen Ritualen, Handel und Freizeitangeboten.

Besonders wertvoll sind auch die gut erhaltenen Wandmalereien. Sie zeigen nicht nur mythologische Szenen, sondern auch Alltagsdarstellungen: Essenszubereitung, Liebesleben, Landwirtschaft. Manche Wände sind voller Schmähungen, Liebeserklärungen oder politischer Parolen – ein antikes Twitter, sozusagen.

Forschende konnten durch die Funde Rückschlüsse auf Ernährung, Gesundheitszustand, Hygiene und Wohnkultur ziehen. Selbst der Straßenlärm wurde rekonstruiert: durch Spurrillen, Schuhabdrücke und die Lage von Verkaufsständen.

Die letzten Tage von Pompeji: Ausstellungen in Berlin, Oberhausen und Wien

Im Jahr 2025 laden gleich drei Städte dazu ein, die letzten Tage von Pompeji hautnah zu erleben. Berlin, Oberhausen und Wien präsentieren unter dem Titel Die letzten Tage von Pompeji eine aufwendig gestaltete Ausstellung, die mithilfe modernster Technik eine versunkene Welt zum Leben erweckt. Die Besucherinnen und Besucher tauchen ein in das Alltagsleben einer antiken Stadt – nur wenige Stunden vor ihrer vollständigen Zerstörung.

Den Auftakt macht Berlin: Vom 6. März bis 22. Juni 2025 ist die Ausstellung im New Media Art Center in der Revaler Straße 99 zu sehen. Ab dem 11. April wird sie im Obex Oberhausen gezeigt. Den Abschluss bildet Wien – ab dem 2. Oktober ist die Schau in der Marx Halle zu Gast. Die Ausstellung basiert auf einem multisensorischen Konzept und kombiniert virtuelle Realität mit originalgetreu nachgebildeten Exponaten, um Geschichte direkt erfahrbar zu machen.

Virtuelle Realität trifft auf römischen Alltag

Schon der erste Ausstellungsbereich bietet eine dichte Atmosphäre. Besucherinnen und Besucher erhalten dort grundlegende Informationen über das Leben im Römischen Reich, über die Geschichte Pompejis und die Bedeutung der Stadt als Handelszentrum. Zahlreiche Fundstücke, Nachbildungen und Illustrationen ergänzen diesen Einstieg und führen in die Welt der Antike ein.

Besonders eindrucksvoll ist der Einsatz von Virtual Reality. In 360-Grad-Projektionen können Gäste durch die antike Stadt spazieren – vorbei an Handwerksbetrieben, Wohnhäusern und Tempeln. Szenen aus dem täglichen Leben werden so greifbar: Man sieht Kinder beim Spielen, Händler bei der Arbeit, Adelige beim Empfang von Gästen. Die Kulisse wird durch historische Geräuschkulissen, visuelle Effekte und sogar Geruchselemente ergänzt.

Hier ist ein Teil eines luxuriösen privaten Badehauses zu sehen.

Foto: Parco Archeologico di Pompei

Die Villa der Mysterien – ein virtueller Höhepunkt

Ein besonderes Highlight stellt die virtuelle Besichtigung der berühmten Villa der Mysterien dar. Dieses gut erhaltene Stadthaus zählt zu den kunsthistorisch bedeutendsten Fundorten Pompejis. Seine berühmten Wandmalereien zeigen rituelle Szenen, deren Bedeutung bis heute diskutiert wird.

In der Ausstellung können Besucherinnen und Besucher die Villa mithilfe eines individuell gestaltbaren Avatars erkunden. Atrium, Gartenanlagen, Kreuzgänge und Bäder werden digital begehbar gemacht. Diese Erweiterung erfordert ein separates Ticket, bietet dafür aber ein besonders intensives und interaktives Erlebnis.

Gladiatoren, Arenen und Alltag

Ein weiteres Erlebnis wartet im virtuellen Amphitheater. Dort kann das Publikum Zeuge eines Gladiatorenkampfes werden – inklusive aller Geräusche, Jubelrufe und Spannung, wie sie vor 2000 Jahren geherrscht haben mag. Die digitale Inszenierung orientiert sich an historischen Quellen und zeigt nicht nur den Kampf selbst, sondern auch die Rolle dieser Spektakel im gesellschaftlichen Leben der Stadt.

Neben der Unterhaltung zeigt die Ausstellung viele Aspekte des Alltags: Straßenküchen, Thermen, Marktplätze. Repliken von Gegenständen des täglichen Gebrauchs – Kochutensilien, Werkzeuge, Schmuck – vermitteln ein lebendiges Bild davon, wie die Menschen in Pompeji tatsächlich gelebt haben. Die Liebe zum Detail in der Gestaltung der Räume und Objekte trägt dazu bei, Geschichte unmittelbar erfahrbar zu machen.

Ausbruch des Vesuvs in Multimedia

Der dramatische Höhepunkt der Ausstellung ist die multimediale Darstellung des Vesuvausbruchs. In Echtzeit können die Gäste miterleben, wie der Himmel sich verdunkelt, Asche herabregnet und die Stadt in Panik verfällt. Donner, Explosionen und Erdstöße lassen den Untergang Pompejis spürbar werden – jedoch in einem geschützten, pädagogisch aufbereiteten Rahmen.

Moderne Forschungsergebnisse ergänzen die visuelle Inszenierung: Wie genau verlief der Ausbruch? Welche Vorzeichen gab es? Was passierte in den letzten Stunden der Stadt? Die Ausstellung zeigt neue wissenschaftliche Erkenntnisse zur Thermodynamik des Ausbruchs, zur Zusammensetzung der Ascheschichten und zu den Todesursachen der Opfer.

Hier geht es zur Ausstellungsseite

Ein Beitrag von: