Simple Smartphone-Sensoren werden zur Antimaterie-Kamera

Smartphone-Sensoren helfen am CERN bei der Echtzeitmessung von Antimaterie – mit nie dagewesener Genauigkeit.

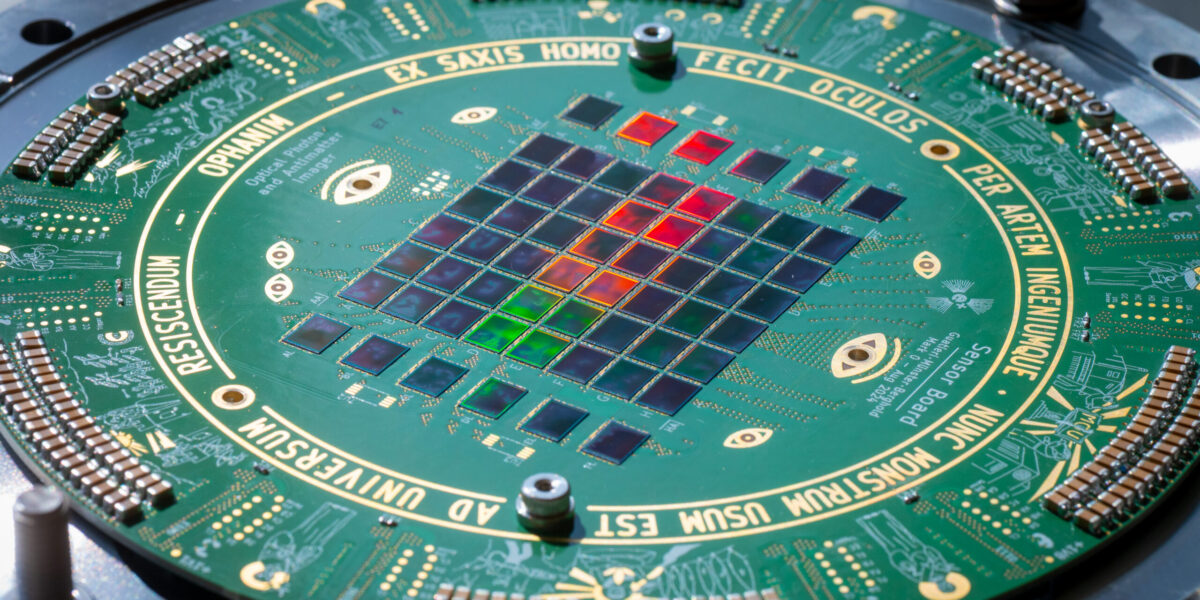

Die aktive Oberfläche des OPHANIM (Optical PHoton and ANtimatter IMager) Detectors bestehend aus 60 optischen CMOS Sensoren mit insgesamt 3850 Megapixeln. Das einfallende Licht erzeugt auf den mikroskopischen Strukturen der Sensoroberfläche ein Regenbogenmuster.

Foto: Andreas Heddergott / TU Muenchen

Forschende haben Smartphone-Bildsensoren so umgebaut, dass sie Antimaterie-Annihilationen mit extrem hoher Präzision messen können. Das neue System liefert erstmals Echtzeitdaten zur Bewegung von Antiwasserstoff im Schwerefeld der Erde. Die Technik wird am CERN eingesetzt und könnte künftig auch in anderen Bereichen Anwendung finden.

Inhaltsverzeichnis

Präzise Messung mit unerwarteter Technik

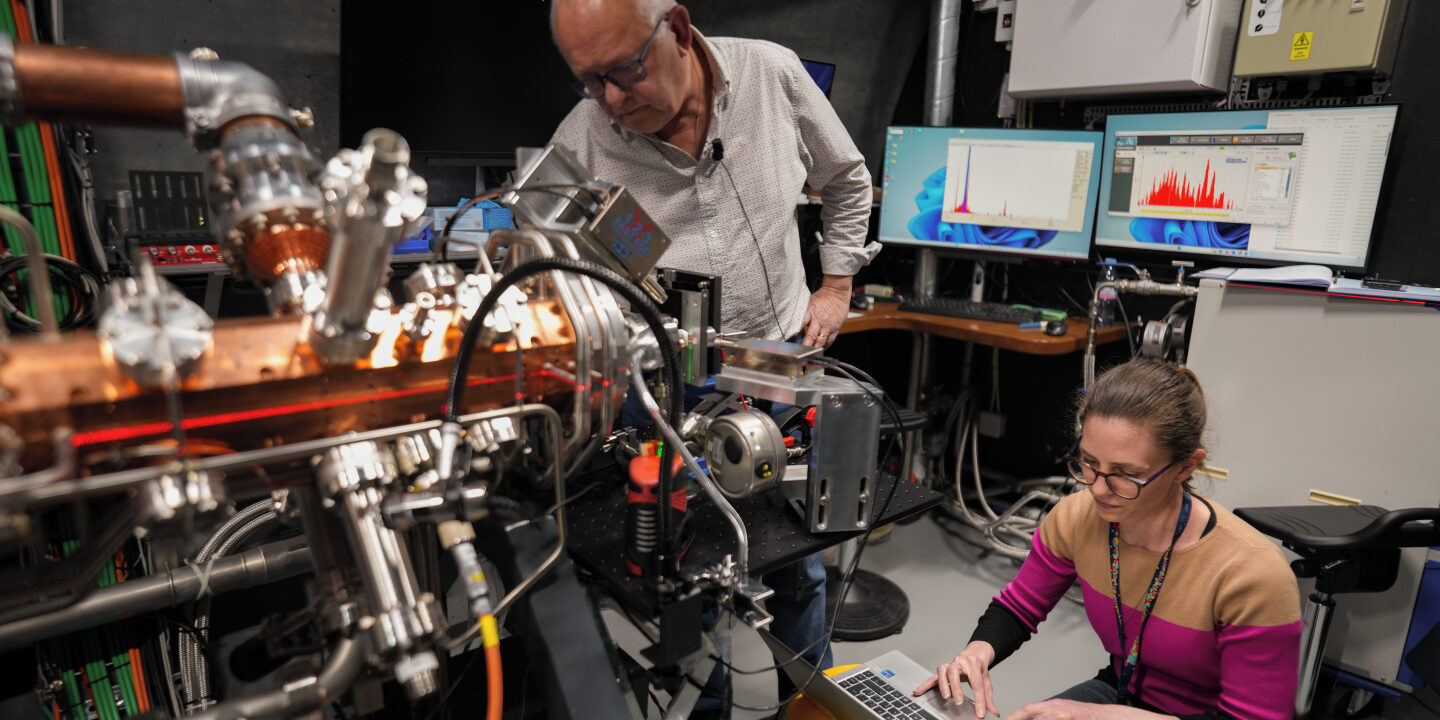

Was tun, wenn man winzige Teilchenbewegungen messen will, für die bisherige Methoden zu unflexibel oder ungenau sind? Forschende an der Technischen Universität München (TUM) haben eine ungewöhnliche Antwort gefunden: Sie setzen auf die Bildsensoren aus Mobiltelefonen. Diese sind in der Lage, Annihilationen von Antimaterie – also die Auflösung der Teilchen beim Kontakt mit normaler Materie – mit bislang unerreichter Genauigkeit zu erfassen.

Im Rahmen des internationalen Projekts AEgIS (Antihydrogen Experiment: Gravity, Interferometry, Spectroscopy) am Teilchenbeschleuniger CERN wurde ein neuer Detektor entwickelt. Ziel des Projekts ist es, zu messen, wie Antiwasserstoff im Gravitationsfeld der Erde fällt. Dabei setzen die Forschenden auf einen horizontalen Strahl aus Antiwasserstoff und beobachten, wie dieser sich durch die Schwerkraft minimal nach unten verschiebt.

🔬 Was ist Antimaterie?

Antimaterie ist das Gegenstück zur normalen Materie, aus der Sterne, Planeten und auch wir selbst bestehen. Obwohl Antimaterie denselben Aufbau wie Materie hat, unterscheiden sich bestimmte Eigenschaften – etwa die elektrische Ladung.

Ein Elektron ist negativ geladen, sein Antiteilchen, das Positron, trägt eine positive Ladung.Nach dem Urknall vor etwa 13,8 Milliarden Jahren entstanden vermutlich gleich viele Teilchen von Materie und Antimaterie. Doch heute beobachten Forschende fast ausschließlich Materie. Warum, ist noch ungeklärt.

Ein bekannter Vorgang ist die Annihilation: Treffen ein Teilchen und sein Antiteilchen aufeinander, löschen sie sich gegenseitig aus. Übrig bleibt nur Energie in Form von Strahlung. Wäre das überall und vollständig geschehen, gäbe es heute kein Universum, wie wir es kennen.Vermutlich gab es früh ein Ungleichgewicht zwischen Materie und Antimaterie.

Warum, erforschen Physikerinnen und Physiker unter anderem am CERN. Dort untersuchen Experimente wie BASE oder ALPHA, ob sich Antimaterie vielleicht doch minimal anders verhält – zum Beispiel bei der Masse oder innerhalb eines Atoms.

Kameraaugen im Dienst der Wissenschaft

Die Herausforderung: Um diese winzigen Verschiebungen erkennen zu können, braucht es extrem hochauflösende Sensoren. Und genau hier kommen Smartphone-Kameras ins Spiel. „Damit AEgIS funktioniert, brauchen wir einen Detektor mit einer unglaublich hohen räumlichen Auflösung, und die Sensoren mobiler Kameras haben Pixel, die kleiner als ein Mikrometer sind“, erklärt Dr. Francesco Guatieri von der Forschungs-Neutronenquelle FRM II an der TUM.

Das Team baute insgesamt 60 solcher Sensoren in einen einzigen Detektor ein – den sogenannten Optical Photon and Antimatter Imager (OPHANIM). Dieser bringt es auf eine Gesamtauflösung von 3840 Megapixeln. Laut Guatieri ist das die höchste Pixelanzahl, die je in einem wissenschaftlichen Gerät verwendet wurde.

Echtzeitdaten statt Wartezeiten

Früher arbeiteten Forschende mit fotografischen Platten, um die Spur der Antimaterie zu dokumentieren. Diese boten zwar eine hohe Auflösung, hatten aber einen entscheidenden Nachteil: Sie lieferten keine Echtzeitdaten. Die neue Lösung vereint nun mehrere Vorteile in einem System. Guatieri erklärt: „Wir kombinieren eine hohe Auflösung auf Fotoplattenniveau, Echtzeitdiagnose, Selbstkalibrierung und ein guter Raumwinkel für die Teilchenerfassung in einem Gerät.“

Das bedeutet: Der Detektor kann die Position von Antiprotonen-Annihilationen mit einer Genauigkeit von etwa 0,6 Mikrometern erfassen – das ist rund 35-mal präziser als bisherige Methoden.

Sensor-Umbau mit Fingerspitzengefühl

Die Umwandlung der Smartphone-Sensoren war jedoch kein einfacher Prozess. Die Forschenden mussten die obersten Schichten der Sensoren entfernen, die sonst für die Smartphone-Elektronik notwendig sind. Laut Guatieri erforderte das „ein hochentwickeltes elektronisches Design und Mikrotechnik“.

Wesentlich beteiligt an der Entwicklung waren die beiden Masterstudenten Michael Berghold und Markus Münster von der TUM School of Engineering and Design. Sie halfen, die Sensoren so anzupassen, dass sie die sehr schwachen Lichtsignale der Antimaterie-Annihilation erfassen können.

Potenzial über die Antimaterie hinaus

Die Technik ist nicht nur auf AEgIS beschränkt. Dr. Ruggero Caravita, Sprecher des Projekts, sieht auch andere Einsatzmöglichkeiten: „Sie kann auch in Experimenten, bei denen eine hohe Positionsauflösung entscheidend ist, oder zur Entwicklung hochauflösender Tracker eingesetzt werden.“

Besonders interessant ist, dass die Sensoren verschiedene Fragmente einer Annihilation unterscheiden können. Das eröffnet neue Wege in der Erforschung von Antimaterie mit niedriger Energie – etwa wie sich diese in unterschiedlichen Materialien verhält.

Ein Beitrag von: