Violinen und ihre akustische Kraft: Die Schalllöcher sind entscheidend

Zwar ist es der Musiker, der die schönsten Töne aus der Violine lockt, aber jetzt haben Akustiker herausgefunden, warum Geigen von Stradivari oder Guarneri besonders volltönend klingen. Länge und Form der F-Löcher sowie die Dicke der Rückwand sind für die Klangqualität entscheidend.

Der Star-Violonist David Garrett besitzt unter anderem eine Stradivari: Forscher haben nun herausgefunden, warum die Stradivaris so ungewöhnlich gut klingen.

Foto: Andreas Lander/dpa

Amati, Stradivari, Guarneri – die Namen der Familien, die in der Blütezeit des italienischen Geigenbaus im 17. und 18. Jahrhundert die wohlklingendsten Instrumente der Welt erschaffen haben, sind bis heute legendär. Jetzt haben Akustiker des Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Cambridge gemeinsam mit Geigenbauern der North Bennet Street School in Boston herausgefunden, warum die Geigen aus der Cremona-Ära so besonders kraftvoll klingen.

Ein Schallloch mit viel Rand und wenig Innenraum ist für den Klang optimal

Sieben Jahre lang haben Nicholas Makris und sein Team hunderte von Geigen untersucht, haben Sammler- und Museumsdaten, technische Zeichnungen, Röntgenbilder und Computertomographien miteinander verglichen. Das Ergebnis: Wesentliche Merkmale für die Klangqualität einer Geige, das haben die Forscher jetzt im Fachblatt „Proceedings of the Royal Society A“ veröffentlicht, haben mit der Länge und Form der beiden Schalllöcher und mit der Stärke der Rückwand zu tun.

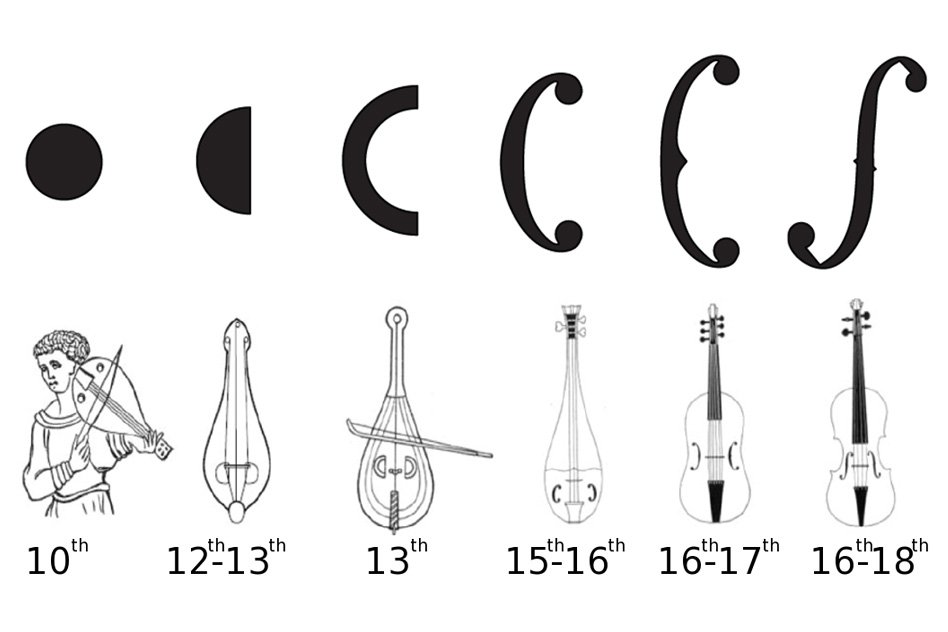

Vom 10. bis zum 18. Jahrhundert veränderte sich die Form des Klangöffnungen von einem simplen Loch bis zum filigran gearbeiteten F.

Quelle: MIT

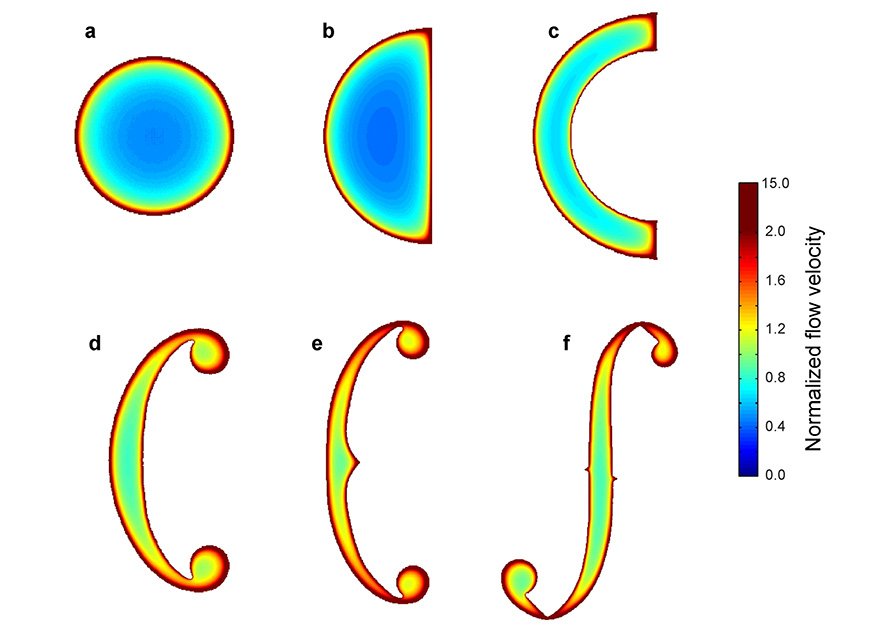

Akustische Messungen und Vergleiche mit ähnlichen Instrumenten wie der Laute brachten die Forscher auf die richtige Spur. Dabei stellte sich heraus, dass die Luftströme an den Rändern der Schalllöcher am stärksten und schnellsten waren und zur Mitte hin deutlich abfielen. Das heißt, ein Schallloch mit möglichst viel Rand und wenig Innenraum ist für die Klangfülle optimal. Dieser Befund deckt sich mit der Entwicklung der Klanglöcher in Form eines „f“ zur Blütezeit der renommierten Geigenbauerwerkstätten in Cremona.

Wussten die Geigenbauer, wie stark das Design den Klang beeinflusst?

Damals wurden die beiden f-Löcher langsam aber sicher immer schmaler und länger, wodurch ihre akustische Kraft weiter zunahm. Gleichzeitig spielte die hölzerne Rückwand der Geigen eine Rolle. Die Wissenschaftler fanden heraus, dass eine dickere Rückwand stärker auf die vibrierende Luft des produzierten Tones reagiert und diesen Ton deshalb verstärkt.

Nun wollten Makris und seine Kollegen der Frage nachgehen, ob die Veränderungen im Design der Geigen zufällig oder absichtlich waren. Das heißt: Wussten die Geigenbauer von damals, dass die Länge und Form des f-Loches eine wichtige Rolle für den Klang der Geige spielte oder war das Design ein Ergebnis von Versuch und Irrtum? Die MIT-Wissenschaftler kamen, nachdem sie ein Computermodell mit den Daten von 470 Geigen gefüttert hatten, zu dem Ergebnis, dass die Veränderungen nicht unbedingt beabsichtigt, sondern vielmehr eine Art evolutiver Entwicklung waren – hervorgerufen durch kleine Abweichungen beim Nachbau besonders gut klingender Instrumente.

Die MIT-Forscher haben Hunderte von Geigen untersucht und dabei festgestellt, dass die Form des Klangloches entscheidenden Einfluss auf den Klang hat. Dabei stellte sich heraus, dass die Luftströme an den Rändern der Schalllöcher am stärksten und schnellsten waren und zur Mitte hin deutlich abfielen. Das heißt, ein Schallloch mit möglichst viel Rand und wenig Innenraum ist für die Klangfülle optimal.

Quelle: MIT

Der Klang entschied, welches Instrument nachgebaut werden sollte

„Wenn man versucht, ein Schallloch zu kopieren, gibt es immer minimale Abweichungen“, sagt Nicholas Makris. „Die von uns ermittelte Fehlerquote liegt bei zwei Prozent, das ist im Bereich unbeabsichtigter Zufallsschwankungen.“ Das bedeutet letztlich, dass die Geigenbauer von damals den Zusammenhang der Form des Schalllochs und Klang zwar vielleicht nicht bewusst verstanden, ihre Violinen aber dennoch nach und nach verbessert haben.

„Die Menschen hörten sich den Klang der Instrumente an und wählten danach aus, welches Modell sie nachbauen wollten“, so Makris. Ob sie dabei begriffen, dass die Länge des Schalllochs das Entscheidende war, lässt sich heute nicht mehr eindeutig feststellen. Es ist aber gut möglich, dass sie dies nicht durchschauten. „Sie wussten vielleicht nur, welches Instrument gut war und daher für die nächste Violine nachgebaut werden sollte.“

Ein Beitrag von: