Was Kalk über die Wassermühlen der antiken Römer verrät

Anhand von Kalkablagerungen haben Forschende die Entwicklungsgeschichte der Wassermühlen von Barbegal aus der Römerzeit rekonstruiert.

Ansicht der Anlage von Barbegal im Jahr 2018.

Foto: Robert Fabre

Für Hausfrauen und -männer sind Kalkablagerungen ein Ärgernis. Für Archäologen hingegen sind sie wertvolle Quellen, die tiefere Einblicke in die Geschichte ermöglichen. Forschende der Johannes Gutenberg-Universität (JGU) Mainz haben anhand von Karbonatablagerungen die Geschichte der Wassermühlen von Barbegal rekonstruiert.

Inhaltsverzeichnis

Die Wassermühlen von Barbegal

Wasser- und Windmühlen gehören zu den ältesten technischen Errungenschaften der Menschheit. Die Mühle, die älteste naturkraftgetriebene Maschine der Welt, ersetzte Muskelkraft durch Wasserkraft. Bereits 1200 v. Chr. nutzten Menschen in Mesopotamien Wasserschöpfräder zur Bewässerung. Die Römer waren die ersten europäischen Müller und brachten ihr Mühlenwissen nach Südfrankreich und in die Rheinprovinzen.

Die Wassermühlen von Barbegal gelten als eine der ersten industriellen Anlagen der Menschheit. Sie wurden zwischen 1937 und 1939 ausgegraben, wobei der Komplex aus 16 Wasserrädern aus dem 2. Jahrhundert n. Chr. stammt. Die Mühlen wurden bis ins frühe 3. Jahrhundert zum Mahlen von Getreide genutzt. Schätzungen zufolge produzierten die Mühlen täglich 25 Tonnen Mehl – genug, um mindestens 27.000 Menschen zu ernähren. Barbegal ist ein einzigartiges Beispiel für die industrielle Nutzung von Wasserkraft in der Antike und ein technologisches Meisterwerk.

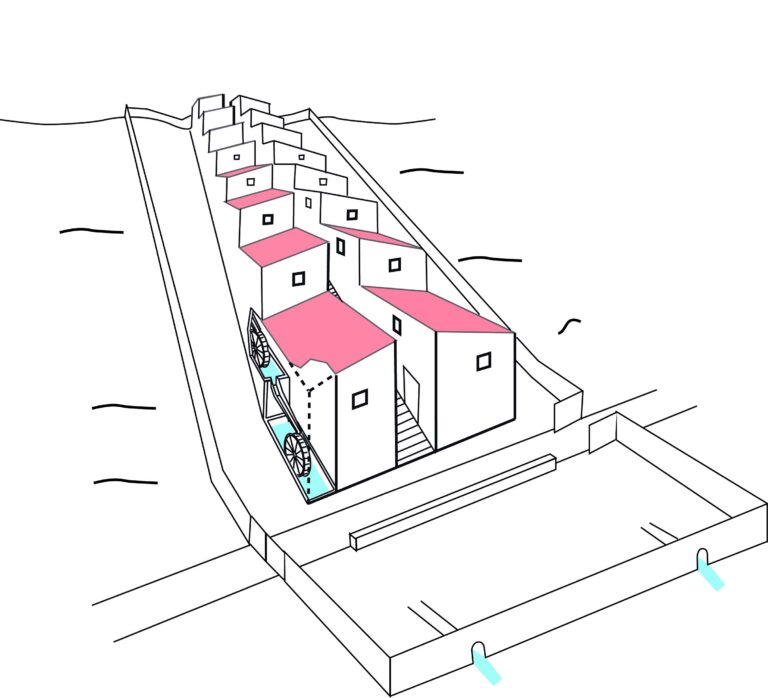

Skizze der Wassermühlen von Barbegal, wie sie im 2. Jahrhundert n.Chr. vermutlich in Betrieb waren.

Foto: Cees Passchier

Die Herausforderung der Archäologie

Archäologen stehen oft vor der Herausforderung, Informationen über Gebäude oder Anlagen zu gewinnen, von denen nur Ruinen übrig sind. Die Wassermühlen von Barbegal stellten eine besondere Herausforderung dar. Der Komplex besteht aus 16 Wassermühlen, die wie ein Wasserfall angeordnet sind. Bisher war nur bekannt, dass die Mühlen von einem Aquädukt gespeist wurden.

Eine Münze von Trajan und die Baueigenschaften deuten darauf hin, dass die Mühlen etwa 100 Jahre in Betrieb waren. Doch die genaue Art der Mühlräder und ihre Nutzung blieben ein Rätsel. Dank Kalkablagerungen konnten nun jedoch tiefere Erkenntnisse gewonnen werden.

Karbonate enthüllen spannende Details

Prof. Dr. Cees W. Passchier und Dr. Gül Sürmelihindi von der JGU untersuchten zusammen mit Kollegen aus Frankreich und Österreich Karbonatstücke aus dem Archäologischen Museum in Arles. Diese Kalkablagerungen hatten sich gegen Ende der Betriebszeit der Wassermühlen auf den hölzernen Wasserzuläufen gebildet. „Wir konnten zeigen, dass sich die Geschichte einer Wassermühle über Karbonat weitgehend rekonstruieren lässt“, erläutert Passchier. Die Forschenden setzten zunächst die 140 Karbonatstücke zusammen und untersuchten die Schichten unter anderem mittels Massenspektrometrie.

Die Ergebnisse veröffentlichte das Team im Fachmagazin Geoarchaeology. „Wir konnten zeigen, dass hölzerne Wasserräder und Rinnen nach etwa drei bis acht Jahren ersetzt wurden. In einem Fall wurde ein Wasserrad durch ein größeres ersetzt“, berichtet Passchier. Diese Erkenntnisse gewannen die Wissenschaftler aus der Form der Karbonatschicht, die sich in der Wasserrinne gebildet hatte. Während die unteren Schichten auf ein niedriges Wasserniveau hinwiesen, deuteten die neueren Schichten auf einen höheren Wasserstand hin. Die Forschenden stellten fest, dass sich die Orientierung des Zulaufs änderte, von steil zu flacher. Dies deutet darauf hin, dass ein größeres Wasserrad verwendet wurde, da ein steiler Zulauf das Wasser zu sehr spritzen lässt und ineffizient ist.

Querschnitt eines Karbonatfragments aus den Mühlen von Barbegal. Die Ablagerung hat sich auf dem Holz der Mühlräder gebildet und zeigt Abdrücke von Holz und Spuren der Holzbearbeitung.

Foto: Philippe Leveau

Isotopenanalyse zur Bestimmung der Nutzungsdauer

Die Forschenden bestimmten auch die Nutzungszeit der Mühle mithilfe der Karbonatschichten durch eine Isotopenanalyse. Das Karbonat enthält Sauerstoff, dessen Isotopen je nach Wassertemperatur in unterschiedlichem Verhältnis vorliegen. Über die Isotopenzusammensetzung konnten die Forschenden auf die Jahreszeiten schließen. Das Ergebnis: Das Karbonat wurde über einen Zeitraum von sieben bis acht Jahren abgelagert. Die oberste Karbonatschicht enthält Muschelschalen und Holzstückchen, was darauf hinweist, dass die Mühle aufgegeben wurde und der Zulauf nicht mehr regelmäßig gesäubert wurde.

Ein weiteres Rätsel konnten die Forschenden ebenfalls lösen. Bisher war unklar, ob die Anlage von einem einzigen Betreiber genutzt oder ob die 16 Wasserräder unabhängig voneinander betrieben wurden. Die Schichten von drei untersuchten Wasserrinnen unterschieden sich deutlich voneinander, was auf eine unabhängige Nutzung hinweist. Zudem wurde die Westseite der Anlage früher aufgegeben als die Ostseite. Längliche Karbonatstücke aus den Wasserkanälen wurden später als Trennwände in einem Wasserbecken verwendet.

Zwieback für die Seefahrt

Wir hatten eingangs erwähnt, dass in Barbegal täglich 25 Tonnen Mehl gemahlen werden, womit mindestens 27.000 Menschen ernährt werden könnten. Wie Untersuchungen der JGU bereits 2018 gezeigt haben, wurde das Mehl aber tatsächlich für die Herstellung von Zwieback verwendet. Zwieback war eines der wenigen Lebensmittel, die an Bord eines Schiffes gelagert werden konnten. Doch wie kam das Forscherteam darauf?

Auch hier halfen Kalkablagerungen, da sie unterschiedlich stark sind. Das verriet den Mainzer Forschenden, dass nicht das ganze Jahr über Mehl gemahlen wurde, sondern vor allem in den kalten Wintermonaten. Jeweils im Spätsommer oder Frühherbst gab es sehr viel weniger Ablagerungen, es floss kein Wasser durch die Mühlen. Im Winter setzten die Kalkablagerungen wieder ein. Das macht nur Sinn, wenn das Mehl nicht für die Bevölkerung bestimmt war, die sonst ohne ersichtlichen Grund mehrere Monate im Jahr Hunger leiden müsste.

Für die damalige Schifffahrt passt dieser Verlauf jedoch perfekt. In der Antike kam der Schiffsverkehr zwischen Oktober und März weitgehend zum Erliegen, zu gefährlich und stürmisch war das Mittelmeer, das nur 24 Kilometer von Barbegal entfernt und über die Rhone gut zu erreichen ist. Das bedeutet, dass im Winter viel Zwieback hergestellt und auf den Schiffen gelagert wurde, die dann im Frühjahr auf große Fahrt gingen.

Ein Beitrag von: