Wenn ein Laserpendel die Gravitation hinterfragt

Kaltes Pendel, große Frage: Ist die Schwerkraft eine Quantenkraft? MIT startet einzigartiges Experiment.

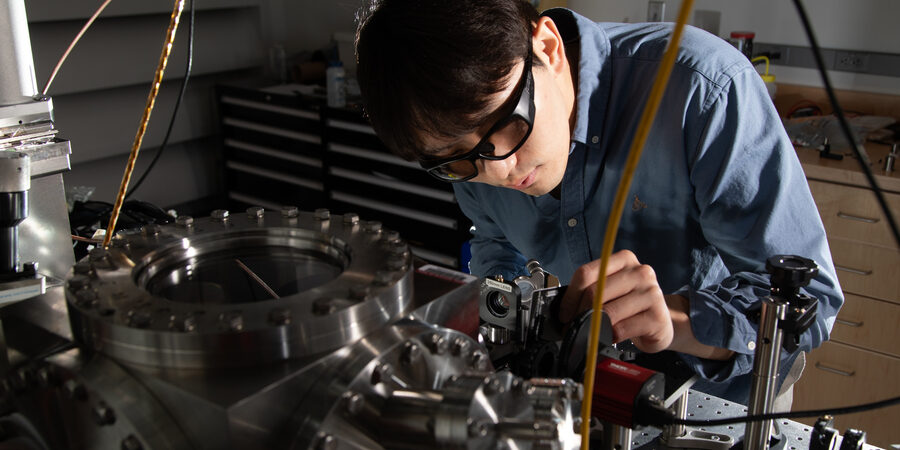

Dongchel Shin, Doktorand im Bereich Maschinenbau und Hauptautor einer neuen Veröffentlichung, die die Laserkühlung eines zentimeterlangen Torsionsoszillators demonstriert, arbeitet an einer optischen Anlage.

Foto: Tony Pulsone/MechE

Am Massachusetts Institute of Technology (MIT) haben Forschende ein mechanisches Pendel mit Hilfe von Lasern auf nur 10 Millikelvin abgekühlt. Ziel dieses Experiments ist es, die Schwerkraft als mögliche Quantenkraft zu untersuchen. Dafür kombinieren die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler klassische Gravitationswerkzeuge mit Methoden aus der Atomphysik. Der Ansatz könnte helfen, die offene Frage zu klären, ob Gravitation wie andere fundamentale Kräfte einer quantenmechanischen Beschreibung folgt.

Inhaltsverzeichnis

Ein altes Rätsel neu gedacht

Die moderne Physik lebt mit einem fundamentalen Widerspruch: Während die Quantenmechanik das Verhalten von Teilchen im Mikrokosmos beschreibt, folgt die Gravitation noch immer den klassischen Gesetzen von Isaac Newton und Albert Einstein. Doch lässt sich die Schwerkraft womöglich auch quantenmechanisch erklären?

Eine Antwort darauf könnte ein neues Experiment des Massachusetts Institute of Technology (MIT) liefern. Dort haben Forschende ein mechanisches System so weit heruntergekühlt, dass seine thermische Bewegung nahezu vollständig unterdrückt ist – ein entscheidender Schritt, um die Wirkung der Gravitation auf quantenmechanischer Ebene sichtbar zu machen.

Zwei Welten, ein Ziel

Dongchel Shin, Doktorand am MIT und Mitglied der Quantum and Precision Measurements Group, beschreibt das Ziel so: „Der Schlüssel zur Antwort liegt in der Vorbereitung mechanischer Systeme, die massiv genug sind, um die Schwerkraft zu spüren, aber dennoch ruhig genug – also quantenmechanisch genug –, um zu zeigen, wie die Schwerkraft mit ihnen interagiert.“

Gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen entwickelte Shin eine Versuchsanordnung, die klassische Werkzeuge der Gravitationsforschung mit modernen Techniken der Atomphysik kombiniert. Im Mittelpunkt steht ein sogenannter Torsionsoszillator – ein kleines Pendel, das bei minimaler Anregung in eine Drehbewegung versetzt wird.

Warum gerade ein Torsionspendel?

Torsionspendel haben eine lange Tradition in der Physik. Bereits 1798 nutzte Henry Cavendish diese Technik, um die Gravitationskonstante zu bestimmen. Seither wurden sie vielfach eingesetzt, um die Gravitation zu vermessen – in der Regel jedoch unter klassischen Bedingungen.

Das Team um Shin geht nun einen Schritt weiter: Es bringt das Pendel mithilfe aktiver Laserkühlung auf eine Temperatur von nur 10 Millikelvin – das entspricht einem Tausendstel Kelvin über dem absoluten Nullpunkt.

Kühlung mit Licht

Die Kühltechnik basiert auf einem einfachen, aber effektiven Prinzip: Ein Laserstrahl trifft auf das Pendel und erzeugt über den sogenannten Strahlungsdruck eine messbare Rückkopplung. Durch gezielte Regelung dieser Rückkopplung kann die Bewegung des Pendels aktiv gebremst – also „gekühlt“ – werden.

Gleichzeitig dient der Laser auch als Messinstrument. Um kleinste Winkelabweichungen exakt zu erfassen, setzen die Forschenden einen verspiegelten optischen Hebel ein. Dabei wird ein zweiter Laserstrahl verwendet, der als Referenz dient. Beide Strahlen werden anschließend miteinander kombiniert, um das Messsignal vom Hintergrundrauschen zu trennen.

Shin erklärt: „Ein Strahl interagiert mit dem Torsionsoszillator, während der andere von einem Eckprismaspiegel reflektiert wird. Wenn die beiden Strahlen am Detektor kombiniert werden, bleibt das echte Signal erhalten und die falsche Bewegung durch das Zittern des Lasers wird aufgehoben.“

Physik am Rand der Quantennatur

Mit dieser Methode erreichte das Team eine Präzision, die fast zehnmal besser war als die sogenannten Nullpunktfluktuationen – also jene minimalen quantenmechanischen Bewegungen, die selbst bei tiefster Temperatur nicht verschwinden. Das Rauschen im Messsignal konnte um den Faktor 1000 reduziert werden.

Damit bewegt sich das Experiment auf einem Niveau, das bisher nur aus der Atomphysik bekannt war – etwa bei optischen Gitteruhren, die eine Ganggenauigkeit über Milliarden von Jahren aufweisen. Diese Verbindung ist neu: Erstmals wurden Laserkühlungsverfahren aus der Atomphysik auf ein makroskopisches System wie einen Torsionsoszillator übertragen.

Ein Experiment mit Perspektive

Was bedeutet das konkret für die Frage nach der Quantennatur der Gravitation? Shin und sein Team hoffen, künftig zwei solche Oszillatoren nur durch ihre gegenseitige Anziehungskraft miteinander wechselwirken zu lassen – ohne mechanische Verbindung. Lässt sich dabei eine quantenmechanische Verschränkung beobachten, wäre das ein starker Hinweis darauf, dass auch die Gravitation quantenphysikalisch beschrieben werden muss.

Shin sagt: „Unser nächstes Ziel ist es, den tatsächlichen Quantengrundzustand zu erreichen. Dazu müssen wir die optische Wechselwirkung weiter verstärken – mit einem Resonator oder mit optischen Fallenstrategien.“

Der Weg zum Quantentest der Gravitation

Die langfristige Vision ist klar: Ein Experiment, bei dem zwei gekühlte Pendel allein durch ihre Masse miteinander in quantenmechanischen Kontakt treten. In der Theorie könnte sich dabei eine sogenannte gravitative Verschränkung aufbauen – ein Effekt, der bislang nur bei anderen Quantenobjekten beobachtet wurde, etwa bei Elektronen oder Photonen.

Würde dies gelingen, wäre es ein direkter experimenteller Hinweis auf die Quantennatur der Gravitation. Noch ist es nicht so weit. Doch mit der aktuellen Kühltechnik hat das Team einen entscheidenden Meilenstein erreicht.

Ingenieurskunst trifft Grundlagenforschung

Neben der physikalischen Fragestellung zeigt das Projekt auch, wie breit das ingenieurwissenschaftliche Know-how ist, das für ein solches Experiment notwendig ist. „Die Untersuchung der Quantenaspekte der Schwerkraft erfordert nicht nur ein tiefes Verständnis von Relativität und Quantenmechanik, sondern auch praktische Expertise in Systemdesign, Nanofabrikation, Optik, Steuerung und Elektronik“, sagt Shin.

Dabei hilft ihm sein Hintergrund im Maschinenbau – einer Disziplin, die Theorie und Praxis eng miteinander verbindet. So wird aus einem Versuchsaufbau ein möglicher Schlüssel zu einer der größten offenen Fragen der Physik.

Ein Beitrag von: