Wie Quantencomputer das Schicksal des Universums entschlüsseln

Forschende nutzen Quantencomputer, um den Zerfall des falschen Vakuums zu simulieren – ein Prozess, der das Universum grundlegend verändern könnte.

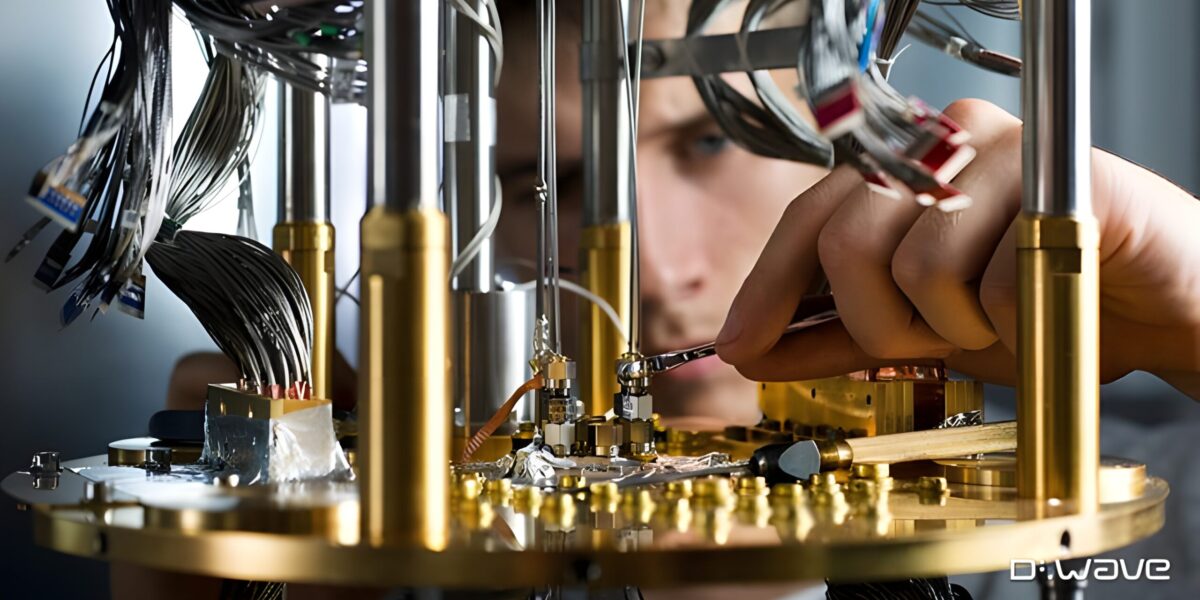

Mit Hilfe eines Quantencomputers haben Forschende das hypothetische "falsche Vakuum" simuliert.

Foto: D-Wave Quantum Inc.

Vor rund 50 Jahren postulierten Forschende in der Quantenfeldtheorie eine faszinierende Hypothese: Das Universum könnte sich in einem sogenannten „falschen Vakuum“ befinden. Dieser Zustand wäre zwar scheinbar stabil, könnte aber jederzeit in ein noch energieärmeres, echtes Vakuum übergehen. Ein solcher Übergang würde die Naturgesetze grundlegend verändern und das Universum in seiner heutigen Form zerstören. Doch wann und ob dieser Prozess tatsächlich eintritt, bleibt eine offene Frage.

Ein internationales Forschungsteam, darunter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der University of Leeds, des Forschungszentrums Jülich und des Institute of Science and Technology Austria (ISTA), hat diesen Prozess nun mit einem Quantencomputer untersucht. Die Erkenntnisse könnten nicht nur unser Verständnis des Universums erweitern, sondern auch neue Perspektiven für die Nutzung von Quantencomputern in der Forschung eröffnen.

Simulation eines kosmischen Zerfalls

Um den Zerfall des falschen Vakuums zu verstehen, nutzten die Forschenden einen hochmodernen 5564-Qubit-Quanten-Annealer von D-Wave Quantum Inc. Diese spezielle Art von Quantencomputer ist darauf ausgelegt, komplexe Optimierungsprobleme zu lösen. Der Quanten-Annealer ermöglicht es, quantenmechanische Prozesse nachzubilden, die mit herkömmlichen Computern nur schwer zu berechnen sind.

In der aktuellen Studie simulierte das Team, wie sich Blasen im falschen Vakuum bilden und ausbreiten. Dieser Prozess erinnert an Wasserdampf, der unter seinen Taupunkt abkühlt und dabei Blasen bildet. In der Physik des Universums wäre die Entstehung und Wechselwirkung solcher Blasen vermutlich der Mechanismus, der den Übergang in das echte Vakuum auslöst.

Dr. Jean-Yves Desaules vom ISTA beschreibt es anschaulich: „Dieses Phänomen ist vergleichbar mit einer Achterbahn, die mehrere Hügel hat, aber nur ein einziges tiefstes Tal. Die Quantenmechanik könnte dem Universum ermöglichen, spontan in diesen niedrigsten Energiezustand zu wechseln.“

Ein Blick in die Vergangenheit des Universums

Die Forschenden konnten mit ihrer Simulation erstmals beobachten, wie sich Blasen im falschen Vakuum entwickeln. Diese Erkenntnisse liefern wertvolle Hinweise darauf, wie das Universum nach dem Urknall aus einem früheren instabilen Zustand in seinen heutigen Übergangszustand gelangte. Die Studie legt nahe, dass sich dieser Prozess nicht isoliert vollzieht, sondern von vielen Faktoren beeinflusst wird. Kleinere Blasen können größere Blasen beeinflussen und sogar deren Expansion beschleunigen.

Dr. Jaka Vodeb vom Forschungszentrum Jülich erklärt: „Mit dem Quanten-Annealer haben wir die Dynamik eines Prozesses untersucht, der bisher nur theoretisch beschrieben wurde. Unsere Ergebnisse könnten helfen, diese Vorgänge besser zu verstehen und vielleicht sogar mit anderen kosmischen Phänomenen in Verbindung zu bringen.“

Neue Möglichkeiten durch Quantencomputer

Quantencomputer könnten in der Zukunft eine noch wichtigere Rolle in der Grundlagenforschung spielen. Da sie komplexe Systeme auf eine Weise simulieren können, die klassische Supercomputer nicht leisten, bieten sie neue Möglichkeiten zur Untersuchung von Phänomenen, die bisher kaum zugänglich waren.

Professor Zlatko Papic von der University of Leeds betont: „Die Zeitskalen dieser Prozesse sind in kosmischen Maßstäben gigantisch. Doch mit dem Quanten-Annealer können wir sie in Echtzeit beobachten und dadurch direkt untersuchen.“

Auswirkungen auf Technologie und Wissenschaft

Die gewonnenen Erkenntnisse sind nicht nur für die Kosmologie von Bedeutung. Sie könnten auch praktische Auswirkungen auf die Weiterentwicklung von Quantencomputern haben. Beispielsweise könnte das bessere Verständnis von Blaseninteraktionen helfen, Fehlerkorrekturen in Quantenprozessoren zu verbessern oder neue Algorithmen zu entwickeln.

Dr. Vodeb fasst zusammen: „Diese Forschung zeigt nicht nur neue Wege auf, um grundlegende physikalische Fragen zu beantworten, sondern könnte auch die Entwicklung von Technologien in Bereichen wie Kryptographie, Materialwissenschaften und energieeffizienter Datenverarbeitung vorantreiben.“

Hier geht es zur Originalpublikation

Ein Beitrag von: