Wiener Forschende lassen Atome Quanten-Pingpong spielen

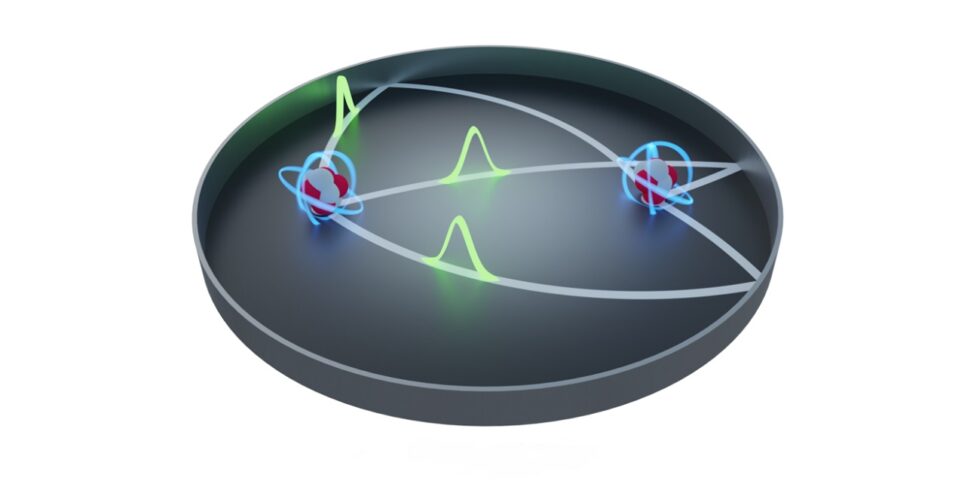

Forschende der Technischen Universität Wien haben eine Methode entwickelt, bei der zwei Atome mittels einer speziell angefertigten Linse ein einzelnes Photon mit hoher Präzision zwischen sich hin- und hersenden. Sie bezeichnen dies als eine Art „Quanten-Pingpong“.

Mit speziellen Linsen lassen sich Lichtwellen zähmen, so dass einzelne Atome "Quanten-Pingpong" spielen.

Foto: Oliver Diekmann (TU Wien)

Atome können Licht aufnehmen und wieder aussenden, ein Phänomen, das im Alltag häufig auftritt. Üblicherweise emittiert ein Atom ein Lichtpartikel, ein sogenanntes Photon, in verschiedene Richtungen. Das erneute Einfangen dieses Photons ist jedoch eine Herausforderung. Forscher der TU Wien haben nun berechnet, dass durch den Einsatz einer speziellen Linse ein von einem Atom ausgesendetes Photon von einem anderen Atom mit nahezu hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit wieder absorbiert werden kann. Interessanterweise sendet das zweite Atom das Photon anschließend zurück zum ersten Atom. Diese beiden Atome spielen sich das Photon somit präzise hin und her, ähnlich wie beim Pingpong.

Die Herausforderung: Zähmen von Lichtwellen

Lichtwellen zu zähmen, ist gar nicht so einfach, wie die Forschenden der TU Wien erklären. „Wenn ein Atom irgendwo im freien Raum ein Photon aussendet, dann ist die Abstrahlrichtung vollkommen zufällig. Damit ist es praktisch unmöglich, ein anderes entferntes Atom dazu zu bringen, dieses Photon wieder aufzufangen“, sagt Prof. Stefan Rotter vom Institut für Theoretische Physik der TU Wien. „Das Photon breitet sich als Welle aus, wodurch niemand sagen kann, in welche Richtung es sich genau bewegt. Es ist somit purer Zufall, ob das Lichtteilchen von einem zweiten Atom wieder absorbiert wird oder nicht.“

Wenn das Experiment nicht im offenen Raum, sondern in einem abgeschlossenen Bereich stattfindet, verändert sich die Situation, so das Forschungsteam. Dies erinnert an Flüsterräume in der Akustik: In einem elliptischen Raum können zwei Personen, die sich an den Brennpunkten der Ellipse befinden, einander ausgezeichnet hören. Eine Person flüstert, und die elliptischen Wände reflektieren die Schallwellen so, dass sie genau am Standort der anderen Person ankommen. Selbst leisestes Geflüster wird so für die zweite Person deutlich hörbar.

„Prinzipiell könnte man so etwas auch für Lichtwellen bauen und zwei Atome an den Brennpunkten einer Ellipse positionieren“, sagt Oliver Diekmann, der Erstautor der aktuellen Publikation. „Aber praktisch gesehen müssen die beiden Atome dann ganz präzise an den Brennpunkten positioniert werden.“

Maxwell-Fischaugenlinse als Lösung

Das Forschungsteam entwickelte eine verbesserte Strategie, basierend auf dem Prinzip der Maxwell-Fischaugenlinse. Sie ist benannt nach James Clerk Maxwell, dem Schöpfer der klassischen Elektrodynamik. Diese Linse zeichnet sich durch einen variablen Brechungsindex aus, der Lichtstrahlen in einer gekrümmten Bahn lenkt, anders als in einem einheitlichen Medium wie Luft oder Wasser, wo sich Licht geradlinig ausbreitet.

Oliver Diekmann erläutert: „Auf diese Weise kann man erreichen, dass alle Strahlen, die von einem Atom ausgehen, auf einem krummen Pfad den Rand erreichen, dort reflektiert werden, und dann auf einem zweiten krummen Pfad zum Zielatom gelangen.“ Laut Diekmann ist dieser Effekt effizienter als bei einer einfachen elliptischen Form und ermöglicht sogar leichte Abweichungen von der idealen Position der Atome.

Verschiedene Schwingungsmoden

„Das Licht in dieser Maxwell-Fischaugenlinse hat verschiedene Schwingungsmoden gleichzeitig. Das ist ähnlich wie bei einem Musikinstrument, das zum Schwingen angeregt wird und verschiedene Obertöne gleichzeitig produziert“, sagt Stefan Rotter. „Wir konnten zeigen: Die Kopplung zwischen dem Atom und diesen unterschiedlichen Schwingungsmoden lässt sich auf eine Weise anpassen, dass es mit fast hundert Prozent Wahrscheinlichkeit zu einem Transfer des Photons von einem Atom auf das andere kommt – ganz anders als das im leeren Raum der Fall wäre.“

Das bedeutet: Wenn das Atom das Photon absorbiert, erreicht es einen Zustand höherer Energie. Kurz darauf emittiert es das Photon wieder. Es entsteht ein fortlaufender Prozess, wie das Forschungsteam erläutert: Die Rollen der beiden Atome wechseln – das Empfänger-Atom wird zum Sender und sendet das Photon zurück zum ursprünglichen Sender-Atom. Dieser Vorgang wiederholt sich kontinuierlich.

Startpunkt für Quanten-Kontrollsysteme?

Bislang handelt es sich nur um theoretische Berechnungen, laut Forschungsteam sind aber bereits Praxistests mit bestehenden Technologien möglich. „In der Praxis könnte man die Effizienz sogar noch weiter erhöhen, indem man nicht nur zwei Atome verwendet, sondern zwei Gruppen von Atomen“, sagt Stefan Rotter. „Das Konzept könnte ein interessanter Startpunkt für Quantenkontroll-Systeme sein, mit denen man Effekte bei extrem starker Kopplung zwischen Licht und Materie genau studieren kann.“

Ein Beitrag von: